在社交媒体深度渗透日常生活的当下,“说说”作为用户表达自我、连接社交圈的核心载体,其互动数据(如点赞数)往往被视为内容热度与个人影响力的直观体现。正因如此,“免费说说刷赞在线刷服务”应运而生,并以“零成本快速提升人气”的承诺吸引大量用户。然而,当我们在“免费”的诱惑下点击授权时,是否真正思考过这类服务的安全性与可靠性?事实上,所谓的“免费”背后,往往隐藏着远超想象的安全风险与不可靠的实质效果,其运作逻辑与社交媒体生态的健康需求存在根本性冲突。

“免费说说刷赞在线刷服务”的核心逻辑,是通过技术手段模拟真实用户行为,为指定说说内容批量增加点赞。这类服务通常以“在线刷”“无需付费”“秒到账”为宣传卖点,吸引用户提交账号信息与目标链接。从技术实现层面看,其手段多分为三类:一是利用批量注册的“僵尸账号”进行点赞,这类账号无真实用户画像,互动模式机械;二是通过模拟器或脚本程序模拟移动端操作,在短时间内集中点击;三是接入非法获取的用户数据,通过“撞库”手段盗用他人账号进行点赞。无论哪种方式,其本质都是对平台互动数据的造假,这种“伪繁荣”看似满足了用户的虚荣心,实则破坏了社交媒体的内容分发机制与信任基础。

安全性是评估这类服务不可回避的首要问题,而“免费”恰恰是最大的安全隐患。用户在使用免费服务时,往往需要提供账号密码、手机号甚至身份证信息,服务方以“需要登录权限”为由获取敏感数据。事实上,这些信息一旦被收集,便可能被用于黑产链条:账号密码可能被转卖用于盗号、刷量或实施诈骗;手机号与身份证信息则可能被注册其他平台、发送垃圾广告,甚至被用于电信诈骗。更危险的是,部分服务会在刷赞过程中植入恶意插件或木马程序,用户在毫不知情的情况下,其设备可能被远程控制,导致个人信息进一步泄露。2023年某网络安全机构报告显示,超过60%的免费刷赞服务用户曾遭遇账号异常登录、好友列表被篡改或财产损失,这些案例无不印证了“免费=高风险”的铁律。

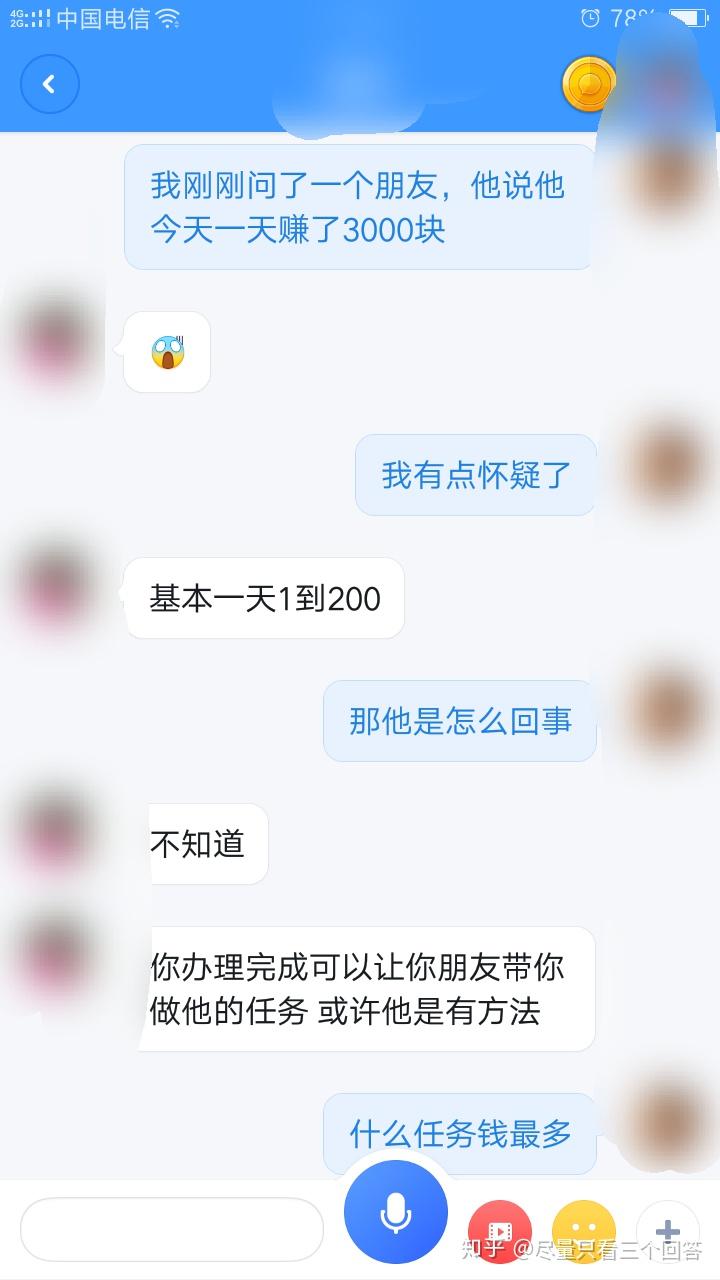

可靠性方面,这类服务更是难以兑现其“提升影响力”的承诺。首先,平台算法对异常互动行为有着精准的识别能力,短时间内突增的点赞、无用户画像的僵尸账号点赞、同一设备多账号操作等行为,极易触发风控机制。一旦被判定为“数据造假”,轻则点赞数被系统自动清零,重则账号被限流、封禁,甚至影响用户信用分。其次,刷来的点赞缺乏真实互动价值,无法带来评论、转发等二次传播,更无法转化为粉丝黏性或商业价值。一个拥有数千虚假点赞的说说,可能真实评论数不足个位数,这种“数据泡沫”不仅无法提升用户在社交圈中的真实地位,反而可能因数据异常引发他人质疑,适得其反。此外,免费服务常以“先体验后付费”为诱饵,在初期提供少量点赞吸引用户,待用户信任后诱导升级付费套餐,最终导致“免费变付费”的陷阱,用户不仅未获得预期效果,还可能陷入持续的资金消耗。

从行业生态角度看,“免费说说刷赞在线刷服务”的泛滥,折射出部分用户对社交媒体价值的认知偏差。在“流量至上”的氛围影响下,许多用户将点赞数等同于影响力,忽视了优质内容与真实互动才是社交关系的核心。这种需求催生了灰色产业链,服务方通过“免费”噱头吸引用户,再通过数据黑产、信息贩卖牟利,形成“用户受害-平台治理-变种重生”的恶性循环。事实上,主流社交平台早已将打击刷量行为作为重点,通过AI算法、用户行为分析等技术手段持续优化风控系统。微信、微博等平台明确表示,任何形式的刷量行为均违反用户协议,一经发现将严肃处理。这意味着,用户依赖刷赞获取的“人气”,本质上是对平台规则的挑衅,其可靠性建立在违规风险之上,随时可能因政策调整而归零。

真正健康的社交影响力,源于真实的内容输出与真诚的互动连接,而非虚假数据的堆砌。 与其冒险使用“免费说说刷赞在线刷服务”,不如将精力放在内容创作上:通过分享有价值的生活感悟、专业的行业见解或有趣的观点表达,吸引同频用户的自然互动。这种“慢积累”虽然无法带来立竿见影的点赞增长,却能构建起真实的社交圈层,为个人或品牌带来长期、可持续的影响力。同时,用户应树立正确的社交心态,明白点赞数只是社交互动的附属品,而非衡量自我价值的标尺。在社交媒体时代,守住信息安全底线、遵守平台规则、尊重真实互动价值,才是每个用户应有的理性选择。

归根结底,“免费说说刷赞在线刷服务”的安全性与可靠性,本质上是一个伪命题。它以“免费”为饵,行欺诈之实;以“速成”为幌,掩风险之实。当用户在数据泡沫中短暂满足虚荣时,失去的可能是账号安全、个人信息,甚至对社交媒体生态的信任。唯有远离这类服务,回归内容本质与真实互动,才能在社交网络中构建真正属于自己的价值高地。