公众号刷点赞的操作方法有哪些注意事项吗?在内容运营竞争日益激烈的当下,不少运营者将“点赞量”视为衡量内容热度的核心指标,试图通过刷点赞快速提升数据表现。然而,这种看似便捷的操作实则暗藏多重风险,若忽视注意事项,不仅可能无法达到预期效果,反而会损害账号的长期发展。刷点赞的本质是对内容真实性的背离,其操作过程中的每一个环节都需以合规、安全、可持续为前提,否则极易触碰平台红线,甚至引发法律风险。

一、平台规则与算法风控是不可逾越的底线

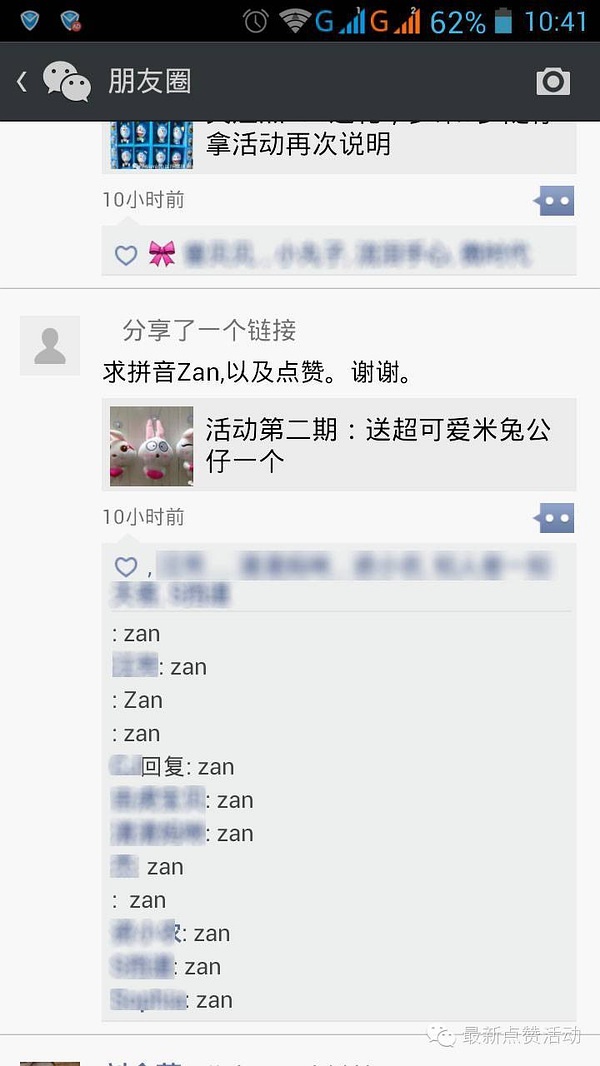

微信作为公众号的核心载体,早已通过《微信公众平台运营规范》明确禁止“刷量”行为,包括但不限于刷点赞、刷阅读、刷在看等。平台算法风控系统具备多维度的异常数据识别能力,一旦检测到账号存在刷点赞行为,轻则删除异常数据、限制流量推荐,重则永久封禁公众号功能。例如,若某篇文章的点赞量在短时间内激增,但阅读量、转发量、评论量却明显滞后,或点赞用户IP地址高度集中、设备型号异常统一,算法会判定为“非自然增长”,触发风控机制。此外,平台还会通过用户行为路径分析——如点赞前是否完整阅读文章、停留时长是否达标、是否存在频繁切换账号操作等——进一步核实数据的真实性。因此,任何试图通过技术手段绕过平台规则的操作,本质上都是在与算法对抗,风险极高。

二、数据真实性是账号公信力的生命线

公众号的核心价值在于连接内容创作者与目标用户,而点赞量作为用户反馈的直接体现,其真实性直接影响用户对账号的信任度。若运营者过度依赖刷点赞营造“虚假繁荣”,当用户发现高赞内容缺乏实质价值(如评论区无人互动、内容质量低劣),不仅会对单篇文章产生质疑,更会降低对整个账号的认可度。这种信任一旦崩塌,后续即使发布优质内容,也难以重新获得用户青睐。从长远来看,账号的公信力是积累粉丝、实现商业变现的基础,而刷点赞恰恰是在透支这种基础,最终可能导致“数据好看、用户流失”的恶性循环。例如,部分账号通过刷点赞获得广告合作,但因用户实际互动数据与宣传不符,被广告方索赔并曝光,不仅失去商业机会,更在行业内声誉扫地。

三、操作方法的技术合规性决定安全边界

若部分运营者因特殊需求(如测试数据阈值、验证内容方向)需进行小范围点赞操作,必须确保方法的合规性与安全性。首先,严禁使用第三方黑产工具或服务,这些工具通常通过模拟器、批量注册账号、非法获取用户信息等手段实现刷赞,不仅违反微信平台规则,还可能涉及《网络安全法》《个人信息保护法》等法律法规,运营者需承担相应的法律责任。其次,即便通过人工方式小范围测试,也需控制频率与规模,避免在同一时间段内对同一篇文章进行集中点赞,或使用同一设备、同一IP地址操作多个账号。正确的做法是:若需测试,应选择不同时间段、不同网络环境、不同用户账号(需为真实注册、活跃度正常的账号)进行自然互动,确保数据符合“用户真实行为特征”。此外,需定期检查账号风控状态,通过微信公众平台后台的“用户反馈”“数据安全”等模块,异常登录记录或数据波动,及时发现并停止潜在风险操作。

四、长期价值与短期利益的理性权衡

许多运营者选择刷点赞,本质上是源于对“流量焦虑”的应对——希望通过数据提升账号权重,获得更多平台推荐。然而,公众号平台的推荐算法核心逻辑仍是“内容质量与用户需求匹配度”,点赞量仅是参考指标之一,而非决定性因素。一篇文章能否获得持续推荐,关键在于用户阅读完成率、分享率、评论深度等真实互动数据。若运营者将精力与资源投入刷点赞,反而会忽视内容创作与用户运营,导致“本末倒置”。例如,某账号通过刷点赞将单篇文章点赞量提升至10万+,但因内容质量不佳,用户阅读完成率不足20%,平台后续会降低该账号的内容推荐权重,得不偿失。相反,那些坚持输出优质内容、通过自然互动积累真实粉丝的账号,即使初始点赞量不高,也能凭借高粘性用户群体获得稳定的流量增长,实现长期价值。

五、行业生态与内容健康的共同责任

从行业生态角度看,刷点赞行为破坏了公平竞争环境。当劣质内容通过刷量获得曝光,挤压了优质内容的生存空间,会导致“劣币驱逐良币”的现象,不利于内容行业的健康发展。作为内容创作者,维护真实、健康的互动生态既是社会责任,也是对自身职业的尊重。平台层面也在持续加强技术投入与规则完善,例如通过引入“用户行为画像”“内容质量评分模型”等,进一步识别和打击虚假数据。运营者应顺应这一趋势,将“刷点赞”的侥幸心理转化为“提升内容质量”的动力,通过深耕垂直领域、优化用户体验、增强内容互动性,实现数据的自然增长。

公众号刷点赞的操作并非简单的“数据游戏”,而是涉及平台规则、用户信任、法律风险与行业生态的复杂问题。真正的运营高手,从不依赖虚假数据堆砌“虚假繁荣”,而是以优质内容为根基,以真实互动为纽带,在合规框架内实现账号的可持续发展。对于运营者而言,与其在刷点赞的“钢丝绳”上冒险,不如将精力投入到用户需求洞察、内容价值创造与长期品牌建设上,唯有如此,才能在激烈的内容竞争中行稳致远。