“刘洋刷赞下载事件是否真实存在并引发讨论?”这一问题近期在数字内容生态领域持续发酵,其背后折射出的数据真实性、平台监管边界与行业伦理困境,已成为观察当前互联网内容产业发展的关键切口。尽管事件细节仍在多方信息交织中尚待权威定论,但围绕“刷赞下载”这一核心行为的讨论,已从个案质疑延伸至对整个流量经济模式的深层反思。

“刷赞下载”并非新现象,而是数字内容野蛮生长阶段的伴生品。在流量为王的时代,内容创作者、MCN机构乃至部分平台,均将点赞数、下载量等数据指标视为变现能力、影响力的直接体现。这种“数据至上”的导向,催生了庞大的地下刷量产业链:从人工点击到AI模拟用户行为,从单账号批量操作到分布式流量矩阵,技术的迭代让刷量行为愈发隐蔽,也使得“真实数据”与“虚假繁荣”的边界愈发模糊。刘洋作为事件关联主体,无论其是否直接参与,其名字与“刷赞下载”的绑定,本质上已成为公众对流量造假焦虑的投射——当一个个体的数据表现被质疑时,公众真正关心的是:我们每天看到的热榜、推荐的内容,有多少是真实需求的反映,又有多少是数据泡沫的堆砌?

事件的真实性存疑,恰恰暴露了当前平台监管体系的滞后性。主流内容平台虽普遍设有“反刷量机制”,但面对专业化、规模化的刷量团队,现有技术手段仍显被动。例如,部分刷量工具可通过模拟不同设备IP、随机化用户行为路径、结合真实社交关系链等方式,绕过平台的异常检测算法。这种“猫鼠游戏”使得平台在审核时陷入“技术对抗”的泥潭:过度严格的审核可能误伤正常用户互动,而宽松的规则又给刷量行为留下可乘之机。更关键的是,平台在“流量数据”与“商业利益”之间存在微妙平衡——高活跃度、高互动度的数据能吸引广告主、提振股价,这种潜在的利益驱动,可能让平台对部分“灰色流量”采取默许态度。正如行业观察者所指出的,当数据成为平台估值的核心指标时,“反刷量”的力度难免受到商业逻辑的掣肘。

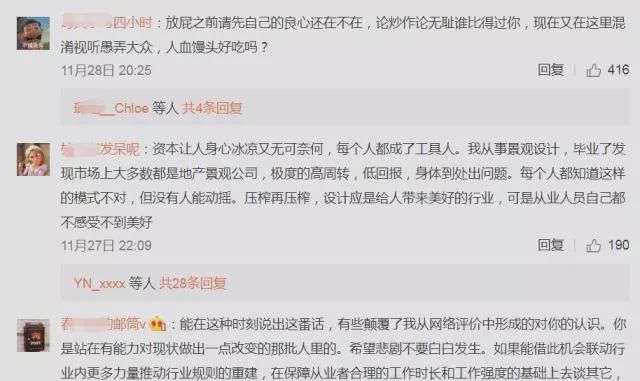

从行业生态来看,“刘洋刷赞下载事件”的讨论热度,反映了内容创作者群体的集体焦虑。在“流量焦虑”的裹挟下,中小创作者面临“不刷量则被淹没,刷量则违规”的两难困境。头部机构凭借资源优势可快速获取流量,而腰部及以下创作者若想突围,往往不得不投入成本购买虚假数据,以换取平台的初始推荐。这种“劣币驱逐良币”的恶性循环,导致优质内容因缺乏流量曝光而被埋没,而低质、甚至违规内容却可能通过刷量登上热榜,最终损害的是整个行业的创作生态。值得关注的是,部分创作者对刷量行为的认知已从“被迫选择”异化为“主动策略”,甚至将“刷量经验”视为行业生存技能,这种价值观的扭曲,比个别数据造假事件更值得警惕。

用户信任危机是事件引发的另一重深层影响。普通用户在消费内容时,天然依赖点赞数、下载量等显性数据作为判断依据——高赞往往被视为“优质”的代名词。当这些数据被证实存在造假,用户对平台内容的信任度将直线下降。更严重的是,若刷量行为形成普遍现象,用户可能陷入“信息茧房”的悖论:平台基于虚假数据推荐的内容,进一步固化用户的认知偏见,而真正有价值的内容却因缺乏流量而难以触达。这种信任崩塌的后果是双重的:一方面,用户对平台的依赖度降低,转向其他信息渠道;另一方面,广告主对流量数据的真实性产生质疑,进而影响平台的商业模式根基。

尽管“刘洋刷赞下载事件”的真实性尚需权威信息确认,但其引发的讨论已推动行业对“数据价值”的重新定义。事实上,平台与用户对“真实数据”的需求从未如此迫切:平台需要真实数据优化算法推荐,提升用户体验;用户需要真实数据筛选优质内容,降低决策成本;创作者则需要真实数据获得公平竞争机会,回归内容本质。近年来,已有平台开始尝试通过“去中心化推荐”“互动深度权重提升”“创作者信用体系”等方式,弱化单一流量指标的影响,这些探索或将成为破解流量造假的重要路径。

归根结底,“刘洋刷赞下载事件”是否真实存在,或许只是数字内容产业发展长河中的一个缩影。真正值得深思的是,当流量经济的泡沫逐渐被刺破,行业如何从“数据崇拜”转向“价值深耕”。这需要平台承担起更严格的监管责任,用技术手段堵住刷量漏洞;需要创作者坚守内容初心,用优质作品赢得用户认可;也需要用户提升媒介素养,理性看待数据指标。唯有构建“技术+制度+生态”的多维治理体系,才能让数字内容产业摆脱流量焦虑,走向健康可持续的发展轨道。而这场围绕“刷赞下载”的讨论,或许正是行业走向成熟的重要契机。