刷100个赞需要多少钱才能购买服务?这个问题背后,是社交数据产业链的微观映射,也是数字时代内容创作者与平台规则博弈的缩影。在短视频、直播、社交电商蓬勃发展的当下,“点赞数”已超越单纯的互动符号,成为衡量内容热度、账号权重乃至商业价值的硬指标。然而,当“刷赞”从灰色角落走向明面交易,其价格体系却并非简单的数字游戏——它受平台算法、技术壁垒、风险等级等多重因素影响,折射出数据造假产业链的复杂生态与潜在代价。

刷100个赞的价格区间:从“白菜价”到“定制化”的分层逻辑

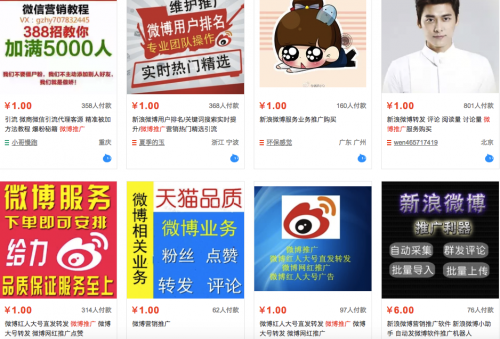

在黑灰产市场中,刷100个赞的费用并非固定值,而是呈现出显著的分层特征。最低端的是机器批量刷赞,通过模拟程序账号自动点击,单价可低至0.1元/个,100个赞仅需10元左右,但这种点赞通常无头像、无昵称、无历史动态,且集中在一分钟内完成,极易被平台风控系统识别为异常数据。中端是“真人号”刷赞,利用批量注册或购买的实名手机号激活的账号,模拟真实用户行为(如浏览主页、点赞历史内容等),单价在0.5-2元/个,100个赞成本约50-200元,这类点赞的存活率相对较高,能短暂通过平台的初级审核。高端则是“定制化真人点赞”,要求点赞账号与目标用户画像匹配(如同地域、同兴趣标签、甚至同粉丝量级),且点赞时间分散在数小时内,单价可达5-10元/个,100个赞成本500-1000元,这种服务多用于品牌方“冲量”或主播“数据包装”,目的是在短期内营造内容爆款的假象,吸引自然流量。

价格差异的核心,在于“数据真实性”的技术成本。机器刷赞仅需突破平台的点击频率限制,而真人号刷赞需要构建完整的账号矩阵,包括养号(日常浏览、互动、发布内容)、规避设备指纹(防止同一设备批量操作)、模拟用户行为路径(如从推荐页进入而非直接点击链接)。定制化服务则进一步增加了用户画像匹配的成本,需要通过黑灰产数据库筛选符合标签的账号,甚至雇佣“水军”手动操作,这直接推高了单价。

刷赞服务的价值幻觉:短期流量与长期反噬的博弈

购买“刷100个赞”服务的用户,本质上是在为“数据焦虑”买单。在内容同质化严重的平台,高点赞数往往能触发算法推荐机制——例如,某短视频平台会将点赞过千的内容标记为“热门”,推入更大的流量池;直播平台则将点赞数与主播的“热度值”挂钩,影响平台资源分配。对于新手创作者或中小商家,刷赞看似是“破局捷径”:用几十到几百元换取初始曝光,吸引真实用户关注,形成“点赞-流量-变现”的正向循环。

但这种幻觉背后,是隐藏的“数据陷阱”。首先,平台算法对虚假数据的识别能力持续进化,微信、抖音、小红书等平台均部署了“社交风控系统”,可通过分析点赞用户的活跃度、互动深度、设备IP等多维度数据,剔除异常点赞。一旦被判定为刷赞,轻则内容限流(仅自己可见),重则账号降权(粉丝推荐量骤减),甚至封禁。2023年某头部MCN机构旗下账号因批量刷赞被抖音永久封禁,其积累的百万粉丝一夜清零,正是典型案例。

其次,刷赞带来的“虚假繁荣”无法转化为真实商业价值。品牌方在选择合作对象时,不仅看点赞数,更看评论区的互动质量(如用户提问、购买咨询)、粉丝转化率(如直播带货的GMV)。刷赞的账号往往“高赞低评”,用户进入主页后发现内容与数据不匹配,反而会降低信任度,造成“粉转黑”。某服装店主曾通过刷赞将某条笔记点赞量做到5000,但实际转化不足5人,而后续因数据异常被平台限流,自然流量断崖式下跌,得不偿失。

行业趋势与理性选择:从“数据造假”到“内容深耕”的必然转向

随着监管趋严与用户理性回归,刷赞服务的生存空间正在被压缩。一方面,《网络安全法》《反不正当竞争法》等法规明确禁止“刷单炒信”,2022年某刷赞平台因组织刷单被罚没1200万元,释放了强监管信号;另一方面,平台算法的“去伪存真”能力增强,抖音的“啄木鸟计划”、小红书的“虚假识别系统”已能精准拦截80%以上的异常点赞,刷赞的“性价比”越来越低。

对内容创作者而言,与其纠结“刷100个赞需要多少钱”,不如将成本投入到内容创作本身。例如,通过数据分析工具(如抖音的“巨量算数”、小红书的“创作中心”)了解用户兴趣,优化选题与封面;与同量级账号互推,实现粉丝精准置换;通过评论区互动(如回复用户问题、发起话题讨论)提升用户粘性。这些方式虽然短期内无法快速提升点赞数,但能积累真实粉丝,形成可持续的内容生态。

结语:数据是表象,价值是内核

刷100个赞的价格,从10元到1000元不等,折射出数字时代内容价值的浮躁与迷茫。但归根结底,社交平台的核心逻辑始终是“内容为王”——那些能引发共鸣、提供价值、沉淀用户的内容,即便初始点赞数寥寥,也能凭借真实互动获得算法的长期青睐。与其在数据黑产的灰色地带冒险,不如回归内容创作的初心:用100个真实的点赞,换取100个信任的粉丝,这才是数字时代最“划算”的买卖。