“刷QQ名片赞”是近年来虚拟社交环境中逐渐显现的一种现象,特指用户通过非正常手段(如购买第三方服务、使用自动化软件或组织“互赞”群组)人为增加QQ个人名片上获得的点赞数量,而非依靠真实社交互动自然积累。这一行为看似是社交平台上的一个小细节,实则折射出当代用户在数字社交中的心理需求、价值认知与潜在风险。要理解其含义及对用户的影响,需从社交属性、行为动机、深层作用三个维度展开剖析。

从概念本质看,QQ名片赞作为社交货币的一种,其核心价值在于“被看见”与“被认可”。QQ作为国内早期普及的即时通讯工具,其名片功能不仅是个人信息的展示窗口,更是社交关系的浓缩——动态下的点赞数直观反映了用户在社交圈中的活跃度与受欢迎程度。正常情况下,一条动态获得赞,意味着内容引发了好友的情感共鸣或兴趣互动,是真实社交连接的体现。而“刷赞”则打破了这一逻辑,它将点赞从“社交互动结果”异化为“可量化、可购买的数据指标”,使虚拟社交形象的管理从“内容创作”转向“数据操纵”。这种行为与“刷微博粉丝”“刷朋友圈点赞”同属数据泡沫的范畴,但在QQ场景中,其用户群体更偏年轻化,且因QQ名片在校园、兴趣社群等场景的强社交属性,刷赞行为往往承载着更具体的社交期待。

用户选择刷QQ名片赞的动机,本质上是对“社交认同”的焦虑性追求。在青少年及年轻用户群体中,QQ名片不仅是身份标识,更是“社交资本”的载体——高赞数可能被解读为“人缘好”“受欢迎”,甚至影响在同学、同事中的形象感知。例如,部分学生会在发布生日动态、生活分享时,通过刷赞营造“被很多人关注”的氛围,以缓解现实中社交圈狭窄的压力;职场新人也可能通过提升名片动态赞数,塑造“积极融入集体”的假象。此外,平台算法的隐性推动也不容忽视:QQ的“热门动态”推荐机制虽不直接以赞数为唯一标准,但高赞内容更容易获得曝光,这种“数据反馈-流量倾斜”的正向循环,诱使用户将刷赞视为获取社交关注的高效手段。更深层次看,刷赞行为背后是“数字自我”与“现实自我”的割裂——用户试图通过虚拟数据弥补现实社交中的不自信,却陷入了对数据指标的过度依赖。

然而,这种看似便捷的“社交捷径”,实则对用户产生了多维度的负面影响,首当其冲的是心理层面的认知扭曲。当点赞数脱离真实互动成为核心追求,用户的社交评价体系会逐渐从“内容质量”转向“数据高低”。长期依赖刷赞的用户,可能形成“无赞即失败”的心理暗示:即使发布用心内容,若未达到预期的赞数,便会产生自我怀疑;反之,刷来的高赞数又会强化对虚假形象的依赖,形成“数据依赖-真实社交能力退化-更依赖数据”的恶性循环。更有甚者,部分用户会陷入“社交攀比”,将名片赞数作为衡量人际关系的标尺,导致在真实互动中过度关注他人的“数据表现”,忽视情感交流的本质。这种异化的社交认知,不仅削弱了用户建立深度连接的能力,还可能引发焦虑、抑郁等负面情绪。

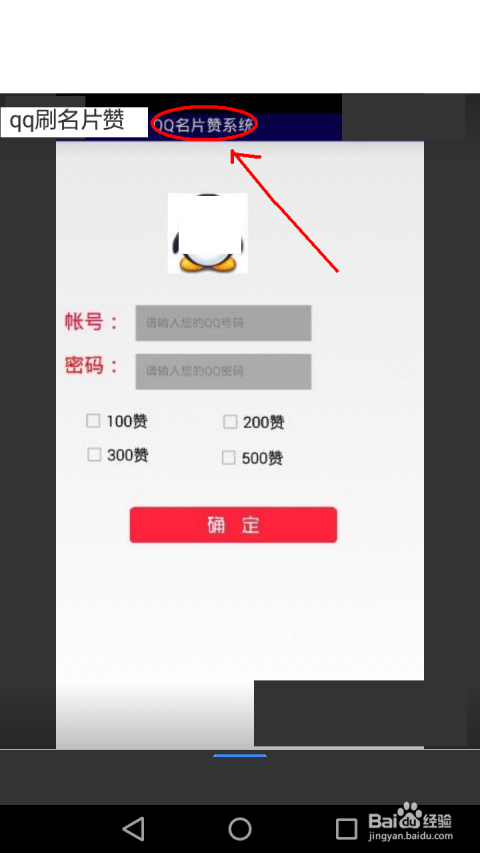

在行为层面,刷QQ名片赞还潜藏着多重风险。技术层面,第三方刷赞软件往往需要获取用户的QQ账号权限,极易导致账号被盗、个人信息泄露,甚至被用于发送垃圾广告、实施网络诈骗,用户为“虚假社交”付出的代价可能远超预期。社交层面,一旦刷赞行为被好友识破(如点赞时间集中、账号异常活跃等),不仅会损害个人信誉,还可能被贴上“虚伪”“不真诚”的标签,反而破坏真实社交关系。平台层面,QQ官方已明确禁止刷量行为,对使用外挂软件的用户会采取封号、限制功能等处罚,这意味着用户投入时间、金钱刷来的“社交资产”,随时可能因违规清零,最终竹篮打水一场空。

更值得警惕的是,刷QQ名片赞的盛行,折射出虚拟社交环境中的价值观异化。在“流量至上”“数据崇拜”的风气下,部分用户逐渐模糊了“真实”与“虚假”的边界,将社交平台视为“人设秀场”,而非情感交流的场域。这种风气若蔓延,会弱化社交平台的核心价值——连接真实的人,传递真实的情感。对于年轻用户而言,正处于价值观形成的关键期,过度沉迷于刷赞等数据操纵行为,可能助长浮躁、功利的心态,忽视真诚、尊重等传统社交美德的形成。

回归本质,QQ名片赞的初衷应是社交互动的自然延伸,而非需要刻意“经营”的数字指标。用户与其将精力耗费在刷赞这种短期的虚假繁荣上,不如回归社交的本质:通过真诚的内容分享、积极的线下互动,建立有温度的社交连接。平台方也应优化社交机制,减少对数据指标的过度强调,通过更智能的内容推荐、更真实的互动场景设计,引导用户从“刷数据”转向“交朋友”。唯有如此,虚拟社交才能真正成为现实生活的有益补充,而非侵蚀真实人际关系的泡沫陷阱。刷QQ名片赞或许能带来一时的虚荣满足,但唯有真实的社交能力与情感连接,才能在数字时代构建起稳固、健康的社交生态。