刷QQ空间说说赞被退单,这一现象在社交数据服务领域并不罕见,其背后折射出的是平台监管、服务方操作逻辑与用户需求认知之间的多重矛盾。对于依赖“点赞数”衡量社交价值的用户而言,刷赞本应是快速提升互动数据的捷径,但频繁的退单不仅让用户蒙受经济损失,更暴露出刷赞产业链的脆弱性与潜在风险。要理解退单的核心原因,需从平台规则、服务方技术能力、用户需求错位三个维度展开深入剖析。

平台监管升级是退单的直接推手。 QQ空间作为腾讯旗下核心社交平台,早已构建起成熟的风控体系,对异常点赞行为具备精准识别能力。当用户发起刷赞需求时,服务方通常会通过模拟人工操作或脚本程序批量执行点赞,但这种行为在算法视角下存在明显特征:短时间内同一账号对多个动态集中点赞、非活跃时间段(如凌晨)高频互动、地理位置异常切换(如IP地址与登录地不符)等。腾讯的风控系统会实时监测这些“非自然点赞”轨迹,一旦判定为违规操作,不仅会清理虚假点赞数据,还可能对涉事账号进行限流或警告。这意味着服务方即使成功刷入点赞,若被系统拦截,最终交付到用户手中的数据可能“缩水”甚至归零,直接触发退单。此外,平台对“养号”行为的打击也加剧了这一风险——服务方为降低成本,常使用批量注册的“僵尸号”进行点赞,而这些账号本身缺乏真实用户特征,极易被风控系统标记为异常,导致点赞存活率极低。

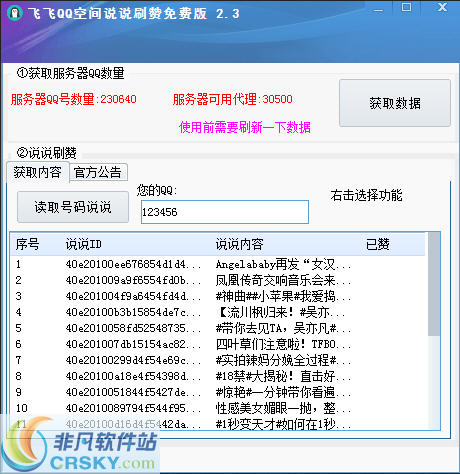

服务方技术能力不足与操作不规范是退单的内在根源。 刷赞服务的核心竞争力在于“数据存活率”,即点赞数据在平台清理后的留存能力,而这直接依赖服务方的技术实力。部分服务商为追求低价竞争,采用低成本的模拟点击或脚本程序,这类技术手段缺乏对平台风控规则的动态适配能力。例如,腾讯会定期更新算法模型,识别点赞行为的时间间隔、设备指纹、用户行为路径等细微特征,而技术落后的服务商仍沿用旧有脚本,其生成的点赞数据自然容易被系统识别为虚假。同时,账号质量参差不齐也是关键问题——优质账号需通过长期养号(如正常浏览、发布动态、添加好友)积累真实用户特征,但养号成本高昂,许多服务商为压缩利润,直接使用未养成的“新号”或违规获取的“黑号”进行点赞,这类账号的点赞行为在平台看来毫无可信度,清理概率极高。更甚者,部分服务商存在“刷单前置”行为,即用户付款后直接使用历史库存数据(曾刷过但被清理的点赞)交付,导致用户短时间内发现点赞消失,进而要求退单。

用户需求与数据价值的认知错位,进一步加剧了退单矛盾。 许多用户将“点赞数”等同于社交影响力,认为高点赞能提升账号权重或满足虚荣心,却忽视了平台对“真实互动”的底层逻辑。事实上,QQ空间的推荐算法更看重评论、转发、收藏等深度互动行为,单纯的点赞数量对账号曝光的权重影响有限。用户在刷赞后发现数据无效,甚至因异常互动导致账号被限流,便将责任归咎于服务商,要求退单。同时,部分用户对“刷赞”存在不切实际的期待,如要求“24小时内1000赞存活率达100%”,却未考虑平台风控的实时性与严格性。服务商为迎合这种需求,往往在宣传中过度承诺“绝对安全”“永久不掉赞”,但实际操作中根本无法保证,这种“承诺与交付的落差”成为退单的重要导火索。此外,用户对服务商的选择缺乏甄别能力,倾向于优先考虑低价服务,而低价往往意味着技术投入和账号质量的压缩,最终导致交付效果不达标,引发退单纠纷。

刷QQ空间说说赞被退单的本质,是虚假数据需求与真实社交规则之间的不可调和。在社交平台日益强调“真实连接”的当下,任何试图通过技术手段伪造互动的行为,都将面临监管的精准打击。对于用户而言,与其沉迷于“点赞泡沫”,不如通过优质内容创作和真实社交互动提升账号价值;对于服务商而言,唯有放弃投机心理,深耕技术合规与账号质量,才能在行业洗牌中立足;而平台持续优化的风控体系,正不断挤压虚假数据的生存空间,倒逼社交生态回归“内容为王”的本质。刷赞退单的频繁出现,恰是社交数据市场从“野蛮生长”向“规范发展”过渡的必然阵痛,唯有正视这一规律,才能让社交价值真正回归真实与可持续。