刷互赞真的会导致账号封禁吗?这是当前社交媒体运营者中争议最核心的问题之一。在流量焦虑与数据竞争的驱动下,不少账号主试图通过“刷互赞”快速提升互动数据,却始终悬着一颗心:平台会不会因此封禁账号?事实上,刷互赞本身是平台规则明令禁止的灰色操作,但封禁与否并非绝对,而是取决于平台算法的判定逻辑、操作方式的隐蔽性以及账号的实际权重。要厘清这一问题,需深入理解平台规则、技术检测逻辑以及刷互赞背后的风险本质。

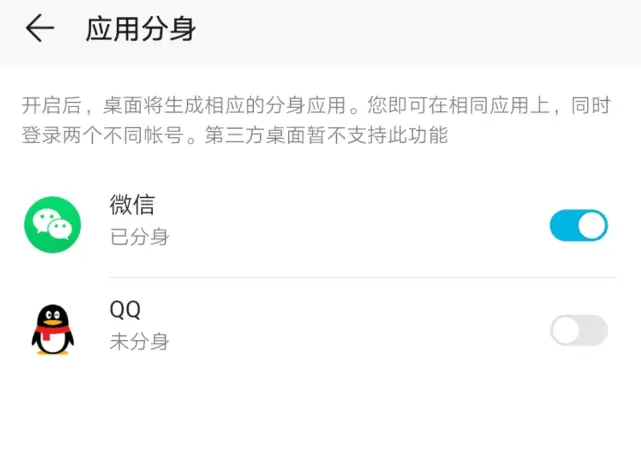

从概念上看,“刷互赞”并非简单的“互相点赞”,而是通过人工群组、自动化工具或第三方平台,实现非自然、非真实的点赞行为。它与“自然互赞”有本质区别:自然互赞源于内容真实触达用户后产生的自发互动,而刷互赞则是通过人为干预制造的虚假数据。常见的刷互赞形式包括:加入互赞微信群/QQ群,成员间通过定时任务互相点赞;使用脚本或软件模拟用户行为,批量对特定内容点赞;雇佣“水军”账号进行集中点赞等。这些行为的共同特征是“非用户真实意愿”,且往往伴随数据异常,这正是平台重点打击的对象。

平台对刷互赞的监管并非“一刀切”,而是基于算法的多维度判定。主流社交平台(如微信、微博、抖音、小红书等)在社区规范中均明确禁止“刷量”行为,包括刷点赞、刷评论、刷粉丝等。但具体到执行层面,平台会通过技术手段识别“异常点赞”并分级处理。例如,点赞行为若在短时间内集中爆发(如1分钟内同一内容被100个账号点赞)、点赞账号多为新注册无活跃历史的“僵尸号”、或通过同一IP/设备批量操作,这些都会被算法标记为高风险行为。轻则限流(减少内容推荐)、清理虚假数据(删除异常点赞),重则短期或永久封禁账号。值得注意的是,账号权重也是重要考量因素:新账号、低活跃度账号一旦被检测到刷赞,封禁概率远高于长期输出优质内容、粉丝粘性高的老账号——平台对新账号的“容错率”更低,对优质账号则更倾向于“观察警告”而非直接封禁。

那么,刷互赞是否“一定”会导致封禁?答案是否定的。现实中,不少账号通过小规模、分散化的互赞群组(如几十个真实用户组成的互助群)暂时提升了数据,并未立即触发封禁。但这并不意味着安全,而是平台检测的“滞后性”与“隐蔽性”所致。平台算法并非实时精准捕捉所有异常行为,而是通过数据回溯、用户举报、行为模式分析等方式逐步筛查。这意味着,即便短期内未被封禁,刷赞记录仍可能被平台留存,一旦算法升级或开展专项清理行动,账号仍面临“秋后算账”的风险。更关键的是,刷互赞的“性价比”极低:即便侥幸未被封禁,虚假点赞无法带来真实转化(如消费、转发、长期关注),反而可能误导账号主对内容质量的判断,陷入“数据好看但无实际价值”的误区。

从长期生态来看,刷互赞对账号的伤害远不止封禁风险。平台算法的核心逻辑是“识别优质内容并推荐给精准用户”,而虚假互动会严重干扰这一逻辑。例如,某篇内容若因刷赞获得高互动数据,平台会误以为其优质,从而推送给更多用户,但真实用户点击后发现内容与数据不符,会降低对账号的信任度,甚至产生负面反馈(如举报、取关)。这种“数据泡沫”最终会导致账号权重下降——平台会减少对账号内容的推荐,形成“越刷越没流量”的恶性循环。此外,若账号被多次标记为“异常互动”,即便未封禁,也会进入平台“重点关注名单”,后续任何轻微违规都可能触发更严厉的处罚。

为什么明知风险,仍有账号主前赴后继地刷互赞?根源在于行业竞争的“数据焦虑”与平台评价体系的“唯数据论”。在流量红利消退的当下,许多账号主将“点赞数”等同于“内容质量”,将“互动率”视为衡量账号价值的唯一标准,甚至出现“不刷赞就落后”的从众心理。然而,这种认知忽视了社交媒体运营的本质:真实用户的价值远高于虚假数据。一个拥有1000个真实粉丝、每篇内容有50个自然点赞的账号,其商业价值远超一个拥有10万粉丝、但80%互动来自刷赞的“僵尸号”。前者能带来精准转化,后者则只是“数字泡沫”。

对于账号运营者而言,与其纠结“刷互赞会不会被封禁”,不如回归内容本质,构建健康的账号生态。具体而言,可通过以下方式规避风险并实现可持续增长:一是深耕垂直领域,输出解决用户真实需求的内容,从源头激发自然互动;二是引导用户主动互动,如在内容中设置提问、发起话题讨论,或通过社群运营增强粉丝粘性;三是合规利用平台工具,如参与官方活动、使用话题标签等,扩大内容的自然触达。这些方式虽无法像刷互赞那样快速提升数据,却能积累真实粉丝,提升账号权重,最终实现“不刷而赞”的效果。

归根结底,刷互赞是否导致账号封禁,本质是平台规则与运营者行为博弈的结果。在技术日益完善的今天,任何试图通过“走捷径”获取数据的行为,都可能在算法的“火眼金睛”无所遁形。封禁只是最直接的惩罚,更深层的风险在于账号生态的破坏与长期价值的流失。真正可持续的账号运营,从来不是比谁的数据“刷得快”,而是比谁的内容“留得住”——唯有回归用户价值,才能在激烈的竞争中立于不败之地。