刷到的朋友们会点个赞支持这条内容吗?这句话几乎成了每个内容创作者发布动态时的“标配”,从短视频的结尾到图文的末尾,从直播的口播到笔记的总结,这句看似简单的互动引导,实则折射出当下社交媒体生态中创作者与用户之间微妙的关系。它不仅是一种流量获取的技巧,更是一面镜子,映照出内容生产逻辑、用户心理变迁以及平台规则演变的深层脉络。要理解这句话的价值与局限,需要拆解其背后的互动本质、数据逻辑以及行业趋势。

互动引导的本质:从单向传播到双向连接的桥梁

在社交媒体的早期,内容创作更多是“我说你听”的单向输出,创作者专注于内容本身,而用户的反馈渠道有限。但随着平台算法的迭代和用户参与意识的觉醒,“点赞”逐渐成为连接创作者与用户的最直接触点。当创作者写下“刷到的朋友们会点个赞支持这条内容吗?”时,本质上是在完成一次“双向连接”的尝试——它打破了内容的单向流动,邀请用户从“被动接收者”转变为“主动参与者”。这种引导并非简单的“索取”,而是一种“共情”:创作者通过示弱(如“需要你的支持”)、共情(如“希望对你有帮助”)或价值交换(如“点赞下期更精彩”)的方式,降低用户的互动门槛,让用户感受到自己的反馈对创作者的意义。

从心理学角度看,点赞行为本身能满足用户的“表达欲”和“归属感”。当用户为内容点赞时,不仅是认可内容价值,也在通过“支持”行为与创作者建立情感联结。而那句引导语,正是唤醒这种联结的“触发器”——它提醒用户:“你的支持会被看见,你的参与很重要。”这种互动闭环的形成,让创作者从“孤独的生产者”变为“被社群包围的创作者”,也让用户从“信息过载的浏览者”变为“内容生态的共建者”。

点赞的多重价值:数据、流量与情感的三重奏

对创作者而言,“刷到的朋友们会点个赞支持这条内容吗?”这句话承载的远不止“一个赞”的表面价值。在平台算法逻辑中,点赞是衡量内容质量的核心指标之一。高点赞意味着内容获得了用户的正向反馈,算法会据此判断内容的“优质性”,从而增加流量分发权重——点赞数越高,内容被推送给更多“潜在朋友”的概率就越大。这种“数据-流量-更多数据”的正向循环,让点赞成为创作者生存和发展的“刚需”。

但点赞的价值不止于数据。对于中小创作者而言,每一个点赞都是“被看见”的证明,是对持续创作的精神激励。当一个刚起步的博主收到上百个赞时,那句“支持”会转化为“有人需要我”的信心,支撑ta度过内容创作的瓶颈期。对于品牌方或机构账号而言,点赞则是用户“品牌认同度”的直接体现——高点赞意味着品牌传递的信息触达了用户心智,为后续的转化(如购买、关注)奠定了基础。

而对用户来说,点赞是一种“低成本高回报”的参与方式。相比于长篇评论或转发,只需轻轻一点,就能表达对创作者的认可。这种“无负担的互动”,让用户更愿意参与到内容生态中。当用户看到“刷到的朋友们会点个赞支持这条内容吗?”时,如果内容确实触动了ta,点赞便成为“举手之劳”的情感回馈——这不仅是对创作者的支持,也是对自己“审美判断”的确认。

趋势之变:从“求赞”到“求共鸣”,互动引导的升级

随着社交媒体的饱和,用户对“求赞式”引导的敏感度逐渐提高。早期简单直接的“求点赞”往往能获得不错效果,但如今,过度依赖“刷到的朋友们会点个赞支持这条内容吗?”这类话术,可能适得其反——用户会将其视为“流量套路”,反而降低互动意愿。这种变化背后,是用户需求的升级:从“被引导互动”到“主动愿意互动”,从“追求数据”到“追求共鸣”。

当下的优质内容创作者,正在将“引导点赞”升级为“引导共鸣”。例如,一位知识类博主可能会说:“如果你也曾因XX问题困扰,点个赞告诉我,下期详细拆解。”一位生活类博主可能会说:“这张照片拍的是我家楼下的小巷,你身边也有这样的‘宝藏角落’吗?点赞让我看看有多少同好。”这种引导不再单纯索取“赞”,而是通过“共同经历”“共同兴趣”唤醒用户的情感共鸣,让点赞成为“共鸣的具象化”。

同时,平台算法也在推动互动引导的多元化。抖音、小红书等平台逐渐降低“点赞数”的权重,转而关注“评论率”“转发率”“收藏率”等深度互动指标。这意味着,创作者需要从“求赞”转向“求参与”——通过引导用户评论、分享、收藏,构建更立体的互动生态。例如,“刷到的朋友们会点个赞支持这条内容吗?”可能演变为“评论区留下你的看法,点赞最高的我回复”“觉得有用就点赞收藏,转发给需要的朋友”,这种引导不仅提升了互动质量,也让用户感受到“参与感”而非“被索取感”。

挑战与反思:警惕“点赞依赖症”,回归内容本质

尽管“刷到的朋友们会点个赞支持这条内容吗?”能带来短期流量,但过度依赖这种引导,可能陷入“点赞依赖症”的陷阱。创作者为了追求高点赞,可能会刻意迎合算法偏好,生产“爆款模板化内容”——比如重复使用热门BGM、模仿热门选题、制造“标题党”,导致内容同质化严重,失去个人特色。当创作者将全部精力放在“如何让用户点赞”而非“如何提供价值”时,内容便沦为“流量工具”,而用户也会对“千篇一律的求赞”产生审美疲劳。

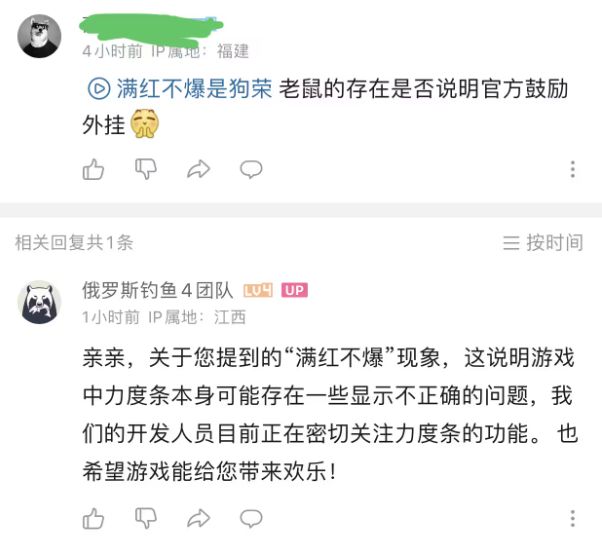

更深层的挑战在于,点赞数据可能掩盖真实的内容质量。有些内容通过“诱导点赞”(如“不赞不是中国人”“赞了必好运”)获得高数据,但实际用户留存率和转化率极低;而一些真正有价值的小众内容,可能因“不擅长引导点赞”而被埋没。这种“数据失真”,会让创作者误判内容方向,也让平台算法难以精准识别优质内容,最终损害整个生态的健康。

对用户而言,过度追求“点赞支持”也可能带来心理负担。当用户频繁被“求赞”,却对内容无感时,可能会产生“被迫点赞”的愧疚感,或对“求赞行为”的抵触情绪。健康的互动生态,应当是“用户为优质内容主动点赞,创作者为用户持续创造价值”的双向奔赴,而非“用话术换取数据”的单向索取。

回归本源:让“支持”源于价值,而非引导

“刷到的朋友们会点个赞支持这条内容吗?”这句话本身并无对错,其价值取决于创作者是否以“内容价值”为根基。当内容真正解决了用户的问题、触动了用户的情感、提供了独特的视角时,用户自然会愿意点赞——此时,引导语只是锦上添花的“提醒”,而非雪中送炭的“依赖”。

对创作者而言,与其纠结“如何引导点赞”,不如思考“如何让用户愿意主动支持”。这需要回归内容本质:深耕垂直领域,提供专业价值;关注用户需求,回应真实痛点;保持真诚表达,传递个人温度。当内容成为“用户愿意分享、收藏、反复回看”的存在时,“点赞”便会成为自然而然的结果。

对平台而言,需要优化算法逻辑,降低“唯点赞论”的权重,通过“用户停留时长”“互动深度”“内容原创性”等多元指标,更精准地识别优质内容,让“好内容”而非“会引导的内容”获得流量倾斜。

对用户而言,理性对待“求赞引导”——为真正有价值的点赞,为共鸣而互动,让每一次“支持”都成为对优质内容的投票。

社交媒体的本质是“连接”,而“点赞支持”是连接中最温暖的符号。当“刷到的朋友们会点个赞支持这条内容吗?”这句话不再是为了流量技巧,而是创作者与用户之间“彼此看见、彼此成就”的真诚对话时,内容生态才能真正实现从“流量为王”到“价值为王”的蜕变。这或许,才是互动引导的终极意义。