刷取微博转评赞数据的行为是否可行?这一问题在当下流量至上的社交媒体环境中,始终伴随着争议与试探。表面看,通过技术手段或灰色产业链快速拉升数据,似乎能带来“虚假繁荣”——账号权重提升、品牌曝光增加、商业合作机会增多,但这种“可行”背后,实则隐藏着多重不可忽视的风险与代价。从技术实现到平台监管,从数据价值到用户信任,刷取数据的“不可行性”远大于短期收益,其本质是对社交媒体生态规则的破坏,更是对自身长期发展的透支。

从技术层面看,刷取微博转评赞的行为看似“低成本高回报”,实则暗藏技术壁垒与质量陷阱。当前市场上,刷数据主要通过机器脚本、人工众包或黑产工具实现:机器脚本可批量模拟用户行为,如自动转发、评论关键词内容;人工众包则依靠真人操作,通过“水军”账号完成互动;黑产工具则更隐蔽,通过劫持用户设备或利用平台漏洞进行数据伪造。这些手段看似能快速堆砌数据,却存在致命缺陷:一是数据质量低下,机器刷量易产生僵尸号、异常时间戳(如凌晨集中爆发)、同质化评论(如“支持”“顶”等无意义内容),人工刷量则因操作者水平参差不齐,难以模拟真实用户的行为轨迹(如浏览时长、点击路径);二是技术门槛低导致“反刷”成本高,微博平台早已部署风控系统,通过机器学习识别异常数据模式,一旦触发阈值,轻则限流降权,重则封号禁言。这种“猫鼠游戏”中,刷数据者始终处于被动,技术层面的“可行”不过是短暂的侥幸,最终难逃平台监管的精准打击。

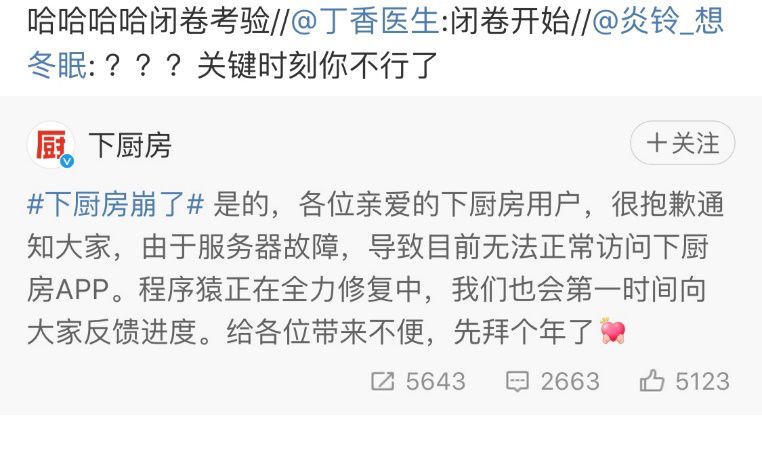

平台监管的持续高压,让刷取数据的“可行性”空间被不断压缩。作为国内头部社交平台,微博对数据造假的态度始终明确:零容忍。其反作弊机制已形成“事前预警-事中拦截-事后追溯”的全链路防控体系:事前,通过用户画像模型识别异常账号(如注册时间短、无历史互动、设备指纹重复);事中,实时监测数据增长曲线(如转发量在短时间内呈指数级增长)、用户行为特征(如同一IP地址批量操作);事后,通过数据回溯追溯刷量源头,并对相关账号进行处罚。近年来,微博多次公开通报数据造假案例,某头部明星因粉丝刷量被平台限流,某美妆品牌因虚假推广数据被下架商品,这些案例无不印证:刷取数据的行为,本质上是在挑战平台的规则红线。更关键的是,平台对真实数据的倾斜政策,让刷数据者“得不偿失”——微博的推荐算法更倾向于将内容推送给有真实互动行为的用户,刷来的虚假数据不仅无法提升内容曝光,反而可能因触发风控机制导致自然流量下降。这种“赔了夫人又折兵”的结果,让刷数据的“可行性”荡然无存。

数据真实性的价值崩塌,是刷取行为最致命的“不可行”因素。转评赞数据的核心价值,在于其反映用户真实反馈与内容传播效果,是品牌方、创作者判断内容质量、优化运营策略的重要依据。一旦数据被伪造,这种价值便荡然无存:品牌方可能因虚假的“高互动”数据误判市场热点,投入资源推广的内容实际无人问津;创作者可能因刷来的“粉丝增长”陷入自我认知偏差,放弃优质内容创作,沉迷于数据造假;用户则可能因充斥着虚假互动的内容失去信任,对平台生态产生负面认知。例如,某知识博主通过刷量打造“爆款课程”假象,实则课程内容空洞,用户退款率高达60%,最终口碑崩塌;某企业因虚假的“产品好评”数据被消费者曝光,品牌形象一落千丈。这种“数据泡沫”的破裂,不仅让刷数据者失去商业价值,更破坏了整个行业的信任体系。在社交媒体“去流量化”的当下,用户更看重内容本身的价值而非表面的数据数字,刷取数据的行为,无异于饮鸩止渴,最终只会被市场淘汰。

用户信任的不可逆损耗,让刷取数据的“可行性”沦为空谈。社交媒体的本质是“连接人与人的信任”,转评赞数据是用户信任的直接体现——用户点赞、评论、转发,是因为内容触动了他们的情感、满足了他们的需求。而刷取数据的行为,本质上是对这种信任的背叛:当用户发现某条内容的“10万+”转发量中,大部分是僵尸账号的机械操作,当品牌方宣称的“百万粉丝”中,活跃用户不足一成,他们对平台、对品牌、对创作者的信任便会瞬间崩塌。这种信任的流失,比数据的损失更难挽回。例如,某明星团队因长期刷量被粉丝脱粉回踩,直言“我们喜欢的只是虚假的数据人设”;某母婴品牌因刷取“好评数据”被宝妈群体抵制,直言“连数据都要造假,怎么敢相信你们的产品”。在信息高度透明的今天,用户对虚假数据的容忍度越来越低,任何试图通过刷量营造“虚假繁荣”的行为,最终都会被用户用脚投票,失去的不仅是流量,更是长期发展的根基。

行业趋势的“真实回归”,进一步宣告了刷取数据行为的“不可行”。随着流量红利见顶,社交媒体行业正从“追求规模”向“追求质量”转型,品牌方、平台、用户对数据真实性的重视程度达到前所未有的高度。品牌方开始摒弃“唯流量论”,转而关注用户留存率、复购率、互动深度等真实指标;平台则不断优化算法,加大对虚假数据的打击力度,让优质内容获得更多曝光;用户则更倾向于选择那些“真实、真诚”的创作者与品牌。例如,某电商平台将“真实评价”作为商品推荐的核心权重,某内容平台推出“真实互动排行榜”,鼓励创作者深耕用户社群。在这种趋势下,刷取数据的行为不仅无法带来长期收益,反而会成为被行业淘汰的“负资产”。真正的“可行”,是通过优质内容、真诚互动、用户运营提升自然数据,这才是可持续发展的正道。

刷取微博转评赞数据的行为,看似是一条“捷径”,实则是一条死胡同。技术层面的低效、平台监管的高压、数据价值的崩塌、用户信任的流失、行业趋势的倒逼,共同构成了其“不可行”的底层逻辑。在社交媒体生态日益成熟、用户日益理性的今天,任何试图通过数据造假获取短期利益的行为,最终都会付出沉重的代价。唯有坚守真实、尊重规则、深耕内容,才能在激烈的竞争中行稳致远,这才是对“可行性”最深刻的诠释。