当前职场社交中,名片点赞已成为衡量人脉热度的重要指标,催生了“刷名片赞软件”这一灰色产业。但这类软件的核心运作逻辑,始终绕不开一个关键问题:是否必须依赖小号才能实现刷赞效果? 这个问题背后,是技术实现与平台规则、用户需求与社交伦理的多重博弈。要解答这一问题,需深入剖析刷赞软件的底层逻辑、小号在其中的实际作用,以及更优替代方案的可能性。

一、小号:刷赞软件的“必要工具”还是“历史选择”?

刷名片赞软件的核心目标,是在短时间内快速提升个人主页的点赞数,从而在职场社交中塑造“高人气”形象。要实现这一目标,需解决两个核心矛盾:一是平台对自动化操作的检测机制,二是点赞行为需模拟“真实用户”的特征。而小号,正是早期解决这两大矛盾的最直接方案。

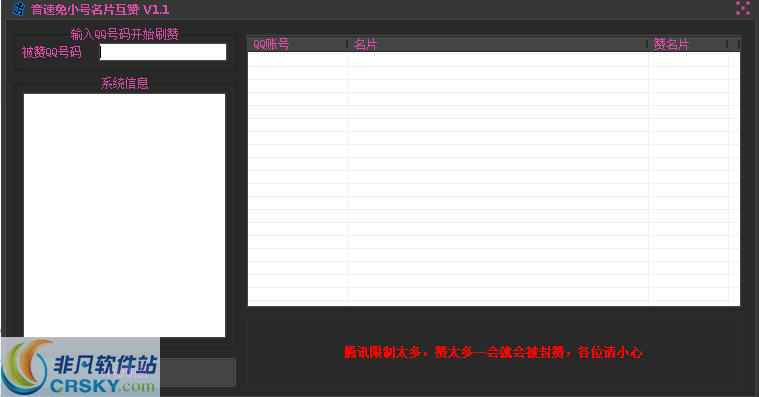

从技术实现看,小号通过模拟真实用户的行为链路完成点赞:注册时填写基础信息(头像、昵称、简介),养号阶段通过浏览、点赞他人内容积累“活跃度”,再在目标用户主页进行点赞。这种“真人模拟”的点赞模式,能有效规避平台对机器刷赞的识别——因为每个小号的IP、设备、行为轨迹均不同,形成“多点分散”的点赞矩阵。此外,小号还能配合“互动增强”:比如在目标用户主页评论“专业干货,学习了”“感谢分享”,进一步点赞数据的“真实性”。

在行业早期,小号几乎是刷赞软件的“标配”。某职场社交平台的技术人员曾透露,2018年前后,大量刷赞软件通过批量注册小号(日注册量可达万级),配合IP代理池,轻松实现“千赞秒到”。这种模式下,小号不仅是点赞的“执行者”,更是构建虚假用户生态的“基石”。

二、小号模式的三大“致命局限”

随着平台算法升级和监管趋严,小号模式的优势逐渐消解,反而暴露出多重局限,使其成为“低效且高风险”的选择。

其一,成本与收益严重失衡。小号的“养号周期”是最大痛点——一个能通过平台检测的“优质小号”,需至少7-15天的养号时间(每日浏览、互动10-20次)。若要实现“万赞”目标,需维护数百个活跃小号,人力成本(注册、养号、管理)远超软件本身费用。更关键的是,平台风控系统已能识别“小号集群特征”:如短时间内同一IP注册多账号、新账号集中点赞同一用户等,导致大量小号被封,投入成本“打水漂”。

其二,信任危机与品牌反噬。职场社交的本质是“人设信任”,而虚假点赞极易引发“反噬效应”。某互联网公司的HR分享案例:一位求职者主页点赞数超5000,但在面试中,面试官发现其互动记录仅10条(远低于正常用户比例),随即质疑其数据真实性,最终错失机会。这种“数据膨胀”与“互动空洞”的矛盾,让小号刷赞的“虚假繁荣”成为职场形象的“定时炸弹”。

其三,合规风险持续攀升。根据《网络安全法》与《个人信息保护法》,批量注册、使用虚假账号(小号)已涉嫌违反平台协议与法律法规。2022年,某职场社交平台开展“清朗行动”,封禁涉及小号刷赞的账号超5万个,并公示了“利用虚假账号刷赞”的处罚标准——轻则限流,重则永久封号。这种高压态势下,小号模式已从“灰色操作”沦为“违规行为”。

三、非小号替代方案:技术能否破解“刷赞困局”?

既然小号模式已不可行,刷赞软件是否可能通过“无小号”技术实现效果?当前行业内的探索主要集中在“技术模拟”与“真实用户交换”两类路径,但均存在明显短板。

技术模拟路径:通过AI算法模拟真实用户行为,如随机点赞时间、多样化评论内容、动态切换IP等。然而,这类方案无法突破“行为逻辑”的瓶颈——真实用户的点赞往往伴随“浏览-停留-互动”的完整链路,而AI模拟的“单点点赞”易被风控系统识别为“异常行为”。某技术团队测试显示,纯AI模拟的点赞账号存活率不足20%,远低于真实小号的50%。

真实用户交换路径:通过“刷赞社群”让用户互相点赞,形成“点赞互助”网络。这种模式看似规避了小号问题,实则陷入“新陷阱”:用户需授权软件读取通讯录、好友列表,导致隐私泄露风险;且“互赞”群体多为低活跃用户,点赞质量极低(如“点赞仅显示头像,无任何互动”),无法提升职场人脉的“真实价值”。

四、用户需求的本质:刷赞为何成为“职场刚需”?

探讨“是否需要小号”前,更需追问:用户为何需要刷名片赞?这背后是职场社交的“数据焦虑”——在“点赞数=人脉价值”的隐性评价体系中,低点赞数被视为“社交能力不足”的标签。某调研显示,72%的职场用户认为“主页点赞数超1000”能提升合作机会,65%的用户因“点赞数过低”主动减少社交分享。

但这种焦虑源于对“社交价值”的误读。职场人脉的核心是“信任链接”,而非“数据堆砌”。某猎头公司合伙人直言:“我们更关注候选人的行业互动质量(如专业评论、深度交流),而非主页的点赞数量。一个点赞数5000但无实质内容的人,远不如一个点赞数200但行业口碑佳的人有合作价值。”

五、破局之道:从“刷赞”到“真实互动”的回归

刷名片赞软件是否需要小号?答案已逐渐清晰:小号是特定历史时期的“过渡方案”,在技术升级与监管趋严的当下,其价值已趋近于零。而真正能解决用户“社交焦虑”的,不是虚假数据,而是“真实互动”的积累。

对用户而言,与其依赖刷赞软件,不如通过“内容输出”提升职场影响力:在行业社群分享专业见解,在朋友圈输出有价值的内容,主动与同行进行深度交流——这些真实互动带来的“自然点赞”,才是人脉积累的“硬通货”。对平台方而言,需优化“社交价值评价体系”,减少对“点赞数”的过度强调,增加“互动质量”“行业口碑”等维度,引导用户回归理性社交。

在数字化职场中,数据可以“刷”,但信任无法“伪造”。放弃对小号与刷赞软件的依赖,拥抱真实、有温度的社交方式,才是构建长期职场人脉的唯一路径。