朋友圈点赞,这个看似简单的社交动作,背后藏着现代人复杂的情感诉求与形象管理需求。当“刷圈兔”这类号称能为朋友圈点赞的工具出现时,一个直击核心的问题浮出水面:刷圈兔能否为朋友圈点赞?这个问题不仅关乎技术可行性,更触及社交本质与平台规则的边界。

要解答“刷圈兔能否为朋友圈点赞”,首先需拆解“刷圈兔”的技术本质与朋友圈点赞的运行机制。朋友圈作为微信生态的核心组件,其点赞功能依托于微信的账号体系与数据交互逻辑:用户需使用真实微信账号登录,通过客户端手动点击“赞”按钮,才能完成一次有效的点赞行为。这一过程中,微信会记录点赞者的账号ID、被点赞内容ID、时间戳等数据,并同步至双方的好友动态流。而“刷圈兔”作为第三方工具,若要实现“批量点赞”,通常有两种技术路径:一是通过模拟人工点击操作,利用脚本批量控制虚拟账号或真实小号进行点赞;二是通过非官方接口调用,直接向微信服务器发送伪造的点赞指令。然而,微信早已建立起成熟的风控系统,前者会因操作频率异常、账号行为特征不符(如新注册账号集中点赞)被识别为作弊,后者则因接口未授权直接触发安全拦截,导致点赞无效甚至触发账号处罚。因此,从技术可行性看,刷圈兔“能”实现朋友圈点赞的表象,但这种“能”建立在对抗平台规则的基础上,本质是高风险的违规操作。

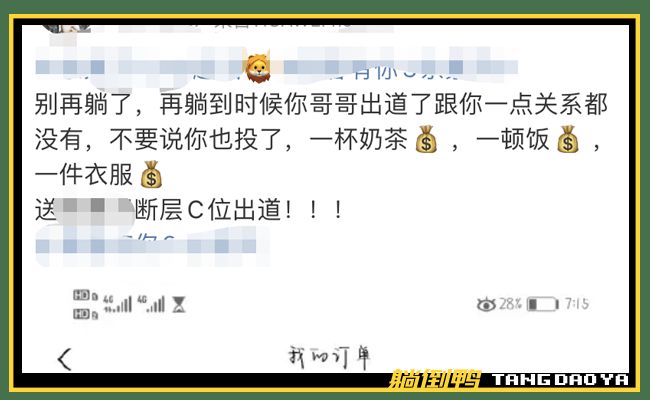

更深层的追问在于:用户为何需要“刷圈兔”点赞?这背后折射出社交场景中的“点赞焦虑”。朋友圈作为个人形象的“数字橱窗”,点赞量被潜意识等同于社交认可度——一条动态的点赞数越多,发布者越容易获得“受欢迎”“有价值”的心理满足。这种焦虑在特定群体中尤为突出:微商需要高点赞营造“产品热销”的假象,职场人士依赖点赞强化“人脉广泛”的印象,普通用户则可能因“零点赞”产生社交失落感。刷圈兔正是抓住了这种需求,宣称“一键点赞”“百条动态秒赞”,用虚假数据填补用户的社交安全感缺口。但问题在于,点赞的真实价值恰恰在于“被看见的认可”:朋友的点赞是情感连接的信号,陌生人的点赞是内容共鸣的体现,而刷圈兔制造的虚假点赞,本质是“数据空壳”——它无法传递真实情感,反而会让发布者在虚假繁荣中迷失,误判社交关系的真实质量。

更值得警惕的是,刷圈兔点赞背后的风险链条。对个人用户而言,使用这类工具意味着账号安全与隐私的双重威胁:为获取“真实”点赞效果,部分刷圈兔会要求用户提供微信账号密码,甚至诱导授权手机通讯录、支付信息等敏感数据,导致账号被盗、财产损失或信息泄露。对企业用户而言,刷量行为更可能触碰法律红线:根据《网络安全法》与《微信外部链接内容管理规范》,通过第三方工具伪造社交互动数据,属于“虚假宣传”与“不正当竞争”,若用于商业推广,可能面临平台处罚、消费者诉讼乃至市场监管部门的行政处罚。2023年某电商平台就曾因“刷量控评”被罚款200万元,这类案例早已证明:虚假数据的“短期收益”,远不及违规操作的“长期代价”。

从平台生态视角看,刷圈兔点赞是对社交信任机制的破坏。微信的核心价值在于“基于真实关系的社交”,点赞作为关系互动的基础符号,其真实性是整个生态健康运转的基石。当刷圈兔让点赞变成可买卖的商品,朋友圈的互动场景就会陷入“劣币驱逐良币”的困境:用户可能因怀疑点赞真实性而减少互动,优质内容因缺乏自然曝光被淹没,最终导致社交氛围的空心化。事实上,微信早已通过“好友点赞排序”“互动质量分”等机制,对点赞行为进行精细化筛选——那些来自深度好友、基于真实内容的点赞,会在用户心中获得更高权重;而批量、无差别的点赞,则会被算法自动降权。这意味着,刷圈兔制造的虚假点赞,不仅无法提升社交价值,反而可能让用户的优质内容被“数据噪音”掩盖。

那么,面对“刷圈兔能否为朋友圈点赞”的疑问,或许我们该跳出工具本身,重新审视社交的本质。朋友圈点赞从来不是目的,而是情感交流的起点:一条精心拍摄的旅行照片,配上一句“喜欢这里的风景”,朋友的点赞是对你生活的分享;一次工作上的突破,动态分享心得,同事的点赞是对你努力的认可。这些真实的互动,才是社交关系的粘合剂。刷圈兔试图用数据捷径替代真实努力,却忽略了社交中最核心的要素——真诚。与其耗费精力寻找“点赞神器”,不如把时间用在内容创作上:用高质量的图文、真诚的分享吸引自然互动,用深度对话替代浅层点赞,这才是让朋友圈“活起来”的正确方式。

归根结底,刷圈兔能否为朋友圈点赞?技术上或许能“刷”出点赞的数字,但刷不出真实的社交价值。在规则与信任构筑的社交世界里,虚假数据终将被淘汰,唯有真实的情感连接,才能让朋友圈成为有温度的社交空间。与其追逐虚假的点赞数量,不如用心经营每一次互动——毕竟,社交的底气,从来不在数据的多少,而在关系的深浅。