在社交平台算法主导流量的当下,刷圈圈赞接口软件作为一类快速提升内容互动数据的工具,其“实际效果”的争议始终存在——它究竟是撬动自然流量的杠杆,还是制造数据泡沫的幻象?深入分析其价值逻辑与应用边界,才能厘清这一工具的真实定位。

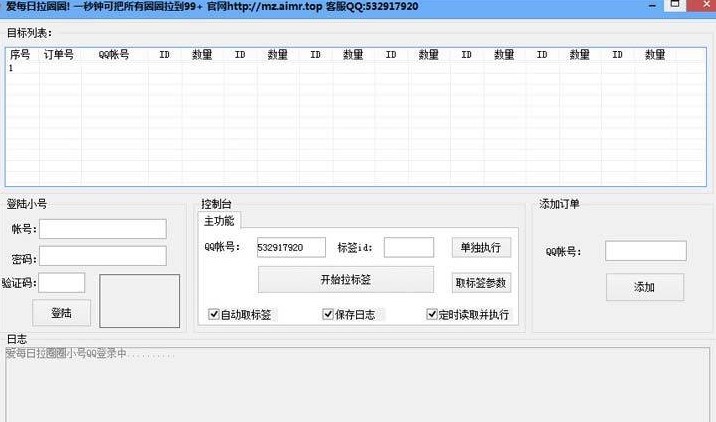

刷圈圈赞接口软件最直观的效果,在于对内容互动数据的快速填充。通过调用平台接口或模拟用户行为,可在短时间内为图文、视频等内容增加点赞、评论、转发等数据。这种数据增长对平台算法而言是明确的“兴趣信号”,尤其在微信、抖音、微博等平台,互动率是推荐机制的核心指标之一。例如,一篇初始互动量为0的文章,通过刷圈圈赞接口软件提升至1000+点赞,可能触发平台的“热门推荐”阈值,从而获得远超 organic 流量的曝光。这种“数据杠杆”效应,对需要快速建立内容热度的场景(如新品发布、活动预热)具有显著价值,能在短时间内形成“破圈”基础。

从“数据可见”到“用户参与”的信任传导,是刷圈圈赞接口软件的深层价值。高互动数据不仅影响算法,更作用于用户心理。在信息过载的社交环境中,用户对内容的信任度往往受“他人行为”引导——点赞量越高,越容易被认为“值得一看”。刷圈圈赞接口软件制造的“数据可见性”,本质是利用了用户的“从众心理”,降低用户的决策成本。例如,某条产品推广视频若仅有10个点赞,用户可能直接划走;若通过刷赞提升至5000+,评论区同步出现模拟用户互动,用户更可能停留、观看甚至参与讨论。这种“信任传导”效应,能显著提升内容的转化潜力,尤其对缺乏初始粉丝的新账号或中小品牌而言,是打破“冷启动”困境的有效手段。

在垂直场景下,刷圈圈赞接口软件的精准营销效率优势尤为突出。电商直播领域,主播可通过实时刷赞提升直播间热度,吸引新观众进入,形成“人气聚集-停留增加-转化提升”的正向循环;知识付费领域,课程预告文章通过高点赞数据,能强化用户对课程价值的感知,促进报名转化;本地生活服务中,餐厅点评的“高赞”标签,可直接提升消费者到店决策意愿。在这些场景中,刷圈圈赞接口软件并非“虚假数据”,而是“营销效率工具”——通过快速构建数据基础,缩短内容从“曝光”到“转化”的路径,降低获客成本。

然而,刷圈圈赞接口软件的“速效性”背后,潜藏着不容忽视的合规风险与长期价值损耗。平台方对异常数据的识别能力持续升级,微信的“反刷单系统”、抖音的“风控模型”已能精准识别非自然互动行为,一旦账号被判定为“数据造假”,可能面临限流、降权甚至封禁的处罚。更关键的是,虚假数据无法沉淀真实用户资产——依赖刷赞的内容,其互动率虽高,但用户粘性、复购率等核心指标往往表现低迷。例如,某品牌通过刷圈圈赞接口软件打造“爆款”短视频,短期内流量激增,但后续因内容缺乏真实支撑,粉丝活跃度断崖式下跌,投入产出比严重失衡。这种“数据泡沫”的破裂,最终损害的是品牌的长期价值。

要释放刷圈圈赞接口软件的真正价值,需将其定位为“内容协同工具”而非“流量依赖品”。优质内容是流量的“内核”,而刷圈圈赞接口软件则是“助推器”——在内容本身具备价值的前提下,通过数据放大效应加速其传播。例如,某公益组织发布的感人视频,内容真实、情感共鸣强,通过刷圈圈赞接口软件提升初始互动量,可更快触达目标受众,放大公益影响力。此时,数据增长并非造假,而是对优质内容的“合理赋能”。企业需建立“内容质量优先、数据工具辅助”的逻辑,将刷圈圈赞接口软件用于冷启动阶段的流量破局,而非长期依赖的“流量捷径”。

刷圈圈赞接口软件的实际效果,本质是“数据杠杆”与“真实价值”的博弈。它能带来短期流量的即时放大、用户信任的快速构建,以及垂直场景下的营销效率提升,但若脱离内容本质、忽视合规边界,终将陷入“数据泡沫”的陷阱。对品牌与创作者而言,真正的“效果”不在于点赞量的数字高低,而在于数据能否转化为真实的用户连接与价值沉淀——唯有将刷圈圈赞接口软件作为内容生态的“辅助变量”,而非核心变量,才能在社交营销的浪潮中,实现短期增长与长期发展的动态平衡。