在520这个被赋予“我爱你”特殊含义的社交节点,朋友圈晒图、社交平台互动成为情感表达的重要方式。然而,随着“点赞文化”的盛行,“520刷赞业务”悄然兴起,宣称能快速提升社交账号的互动数据,满足用户的虚荣心或商家的营销需求。但520刷赞业务真的安全可靠吗? 剥开其便捷性的外衣,背后隐藏的账号风险、数据泡沫与合规隐患,远比想象中更为复杂。

刷赞业务的运作逻辑:需求驱动的灰色产业链

520刷赞业务的诞生,本质是社交平台“数据崇拜”与用户“焦虑心理”共同催生的产物。对个人而言,朋友圈点赞数被视为“受欢迎程度”的直观体现,尤其在表白日、纪念日等节点,高互动数据能满足情感展示需求;对商家而言,店铺动态、产品笔记的点赞量直接影响算法推荐权重,高数据能带来更多曝光,转化为实际交易。这种“数据=价值”的认知,催生了庞大的刷赞市场。

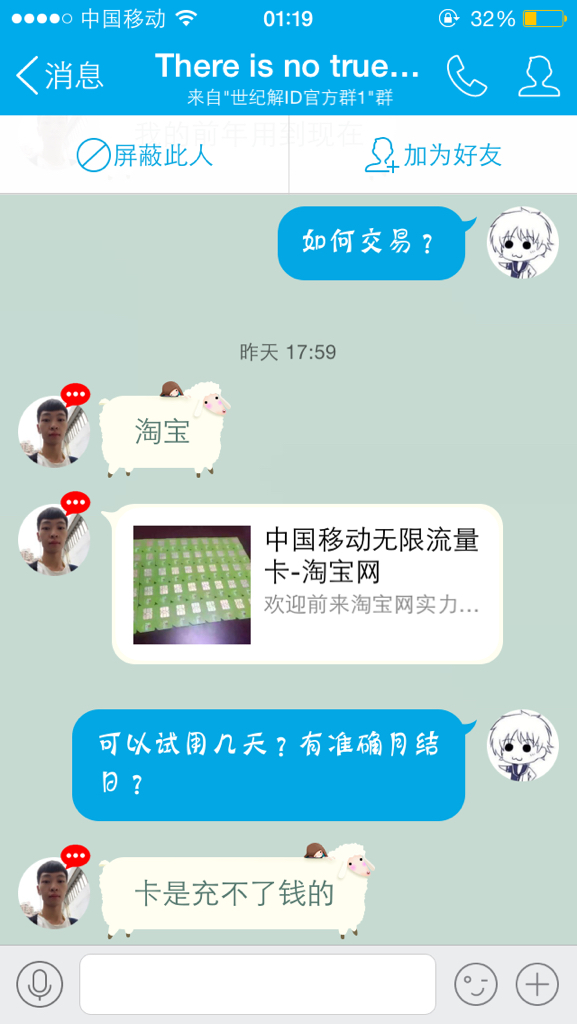

当前刷赞业务主要通过三种模式运作:一是技术刷量,通过模拟用户行为或利用平台漏洞,用程序批量生成虚假点赞;二是真人水军,由兼职用户在任务平台接单,手动完成点赞操作;三是“养号”产业链,长期运营一批真实度高的“僵尸号”,再通过这些账号进行点赞。无论哪种模式,其核心都是通过造假制造“繁荣假象”,却刻意规避了平台规则与用户权益。

安全风险:账号封禁与隐私泄露的双重威胁

刷赞业务最直接的隐患,是对账号安全的严重威胁。主流社交平台(如微信、微博、抖音、小红书等)均明确禁止“刷量行为”,并通过算法监测异常互动:短时间内点赞量激增、点赞账号高度同质化(如头像空白、无动态、异地登录),都会触发风控机制。一旦被判定为刷赞,轻则限流降权(内容无法被正常推荐),重则直接封禁账号,用户多年的社交积累可能一夜清零。

更隐蔽的风险在于隐私泄露。用户为刷赞需提供账号密码、手机号甚至身份证信息,而刷赞平台多为无资质的小作坊,数据安全防护薄弱。2023年某警方通报案例显示,某刷赞平台因服务器被黑客攻击,导致10万用户的账号密码、好友列表等隐私数据被公开售卖,引发大规模盗号风险。这种“花钱买风险”的交易,显然与用户追求“安全感”的初衷背道而驰。

可靠性质疑:虚假数据如何沦为“数字泡沫”

刷赞业务的“可靠性”,不仅体现在安全层面,更在于其数据价值的真实性。虚假点赞本质是“无源之水”,无法转化为真实的用户粘性与商业价值。对个人而言,靠刷赞获得的“高人气”不过是自欺欺人:朋友圈里99个点赞可能来自同一批水军,真实的情感互动反而被淹没在数据泡沫中;对商家而言,虚假点赞带来的短期流量,无法沉淀为复购用户,甚至可能因“货不对板”引发差评,损害品牌信誉。

更深层次的问题在于,刷赞行为破坏了社交平台的信任机制。当点赞量成为衡量内容价值的唯一标准,优质原创内容会被“刷赞号”挤压生存空间,平台生态逐渐劣币驱逐良币。正如某社交平台算法工程师所言:“我们识别虚假点赞的准确率已达98%,但用户仍前赴后继刷赞,本质是把‘数据面子’看得比‘内容里子’更重要。”这种本末倒置的认知,让刷赞业务的“可靠性”成为空中楼阁。

合规风险:法律红线下的“灰色生意”

刷赞业务的“不可靠”,还体现在其游走法律边缘的合规风险。根据《反不正当竞争法》,经营者通过组织虚假交易、编造用户评价等方式进行虚假宣传,属于不正当竞争行为;2022年《互联网用户公众账号管理规定》进一步明确,禁止从事“刷量控评”等违规活动。对商家而言,若利用刷赞数据误导消费者,可能面临行政处罚(罚款、吊销执照)及民事赔偿;对个人用户,虽不直接承担法律责任,但参与刷赞行为已违反平台用户协议,权益不受保护。

近年来,平台与监管的联动打击力度持续加大。2023年“618”期间,某电商平台下架了3000余涉及“刷赞刷单”的商家店铺;某社交平台通过AI算法识别,单月清理虚假点赞账号超50万个。这些案例表明,刷赞业务的“灰色生存空间”正在被快速压缩,其“可靠性”在法律与规则面前不堪一击。

理性回归:让520回归情感表达的本质

520刷赞业务的盛行,折射出社交时代的“数据焦虑”,但真正的情感连接与商业价值,从来不是靠虚假数据堆砌的。对个人而言,与其花金钱精力刷赞,不如用心经营真实的人际关系——一句真诚的评论、一段走心的互动,远比冰冷的点赞数更有温度;对商家而言,与其沉迷于“数据造假”,不如回归产品与服务本质,用优质内容与真实口碑赢得用户信任。

平台层面,需进一步完善算法监管与用户教育,让“真实互动”获得更多推荐权重;监管层面,应持续打击刷灰产行为,净化社交生态。唯有个人、商家、平台多方合力,才能让520回归“我爱你”的情感内核,让社交数据真正成为连接人与人的桥梁,而非衡量价值的唯一标尺。

520刷赞业务的安全可靠性,本质是一场用短期便利换取长期风险的赌博。当虚假数据褪去,留下的唯有账号的封禁风险、隐私的泄露隐患与信任的崩塌代价。与其在数据泡沫中迷失,不如拥抱真实——毕竟,真正的“受欢迎”,从来不需要靠点赞数证明。