在B站的内容生态中,点赞量不仅是创作者内容价值的直观体现,更是算法推荐机制的核心参考指标之一。随着平台竞争加剧,越来越多创作者开始关注“如何快速提升B站点赞量”,这也催生了一批声称能“刷点赞量”的网站或工具。这些平台打着“快速涨粉”“数据优化”的旗号,吸引了大量急于看到数据反馈的新手创作者,但其背后却隐藏着平台规则风险、数据安全隐患,以及对内容生态的潜在破坏。本文将从B站点赞量的生态价值、刷量网站的运作逻辑与风险、创作者的真实需求误区,以及合规增长路径四个维度,深入剖析“B站刷点赞量的网站”这一现象,为创作者提供更理性的视角。

B站点赞量:从“数据指标”到“生态价值”的跃迁

在B站的推荐算法体系中,点赞量并非孤立存在,而是与“完播率”“评论数”“转发率”“关注转化”等数据共同构成内容价值的评估矩阵。相较于播放量可能存在的“刷量”水分,点赞量更能反映用户对内容的即时认可——用户主动点击“点赞”按钮,意味着内容在情感共鸣、信息价值或娱乐性上触达了其需求。正因如此,高点赞量不仅能为视频带来二次推荐的流量倾斜,还会在用户心理层面形成“权威背书”:当新用户看到一条视频拥有数万点赞时,更容易产生“内容优质”的初始判断,进而提升完播率和互动意愿。

这种“数据价值”的放大,也让部分创作者陷入“点赞量焦虑”。尤其是对于新晋UP主而言,初期视频播放量低、点赞量惨淡,容易产生内容不被认可的挫败感;而对于寻求商业合作的创作者而言,点赞量更是品牌方衡量“粉丝质量”与“内容影响力”的重要参考。这种需求背景下,“B站刷点赞量的网站”应运而生,它们抓住了创作者对“快速见效”的渴望,提供了看似便捷的“数据捷径”。

刷点赞量网站的类型:从“全自动刷量”到“半人工包装”

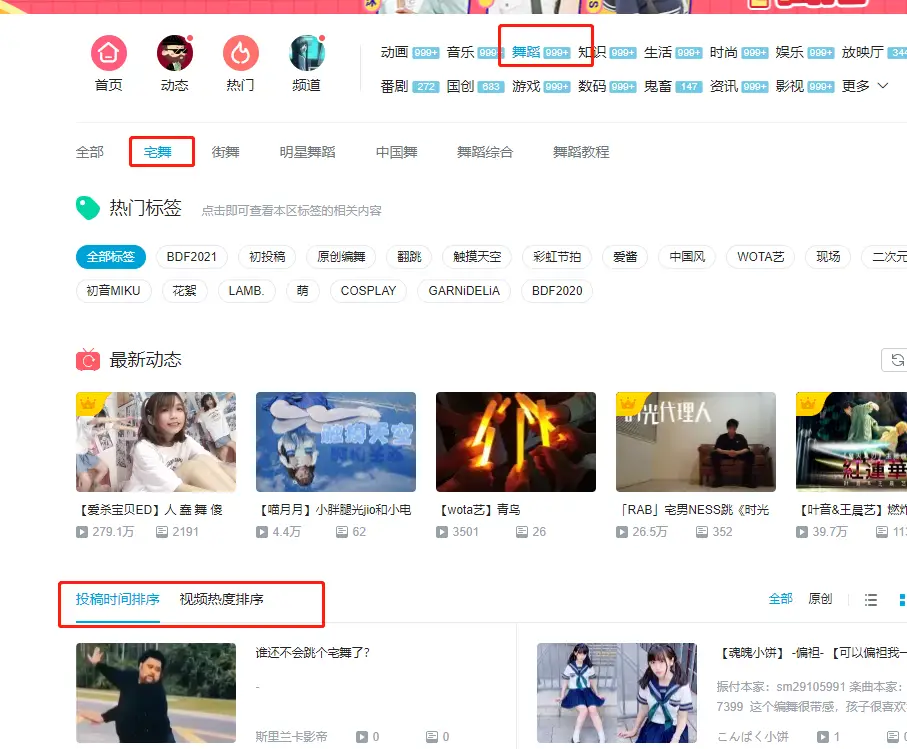

当前市面上声称能“刷B站点赞量”的网站或工具,大致可分为三类,其运作逻辑和技术手段各有不同,但本质上都是对平台规则的试探与规避。

第一类是“全自动刷量平台”。这类平台通常以“API接口对接”“批量操作”为卖点,用户只需提供视频链接和 desired 点赞数量,系统即可通过模拟器批量注册虚拟账号、自动点击点赞按钮。这类工具的特点是“速度快、价格低”——千次点赞可能仅需几元到十几元,但技术门槛也相对较低,容易被B站的反作弊系统识别。一旦被判定为异常数据,轻则视频数据被清零,重则账号面临限流甚至封禁。

第二类是“半人工互动服务”。相较于全自动刷量,这类平台更强调“真实性”:它们通过招募兼职用户,或利用自身的“真人粉丝池”,让真实账号对目标视频进行点赞、评论、转发。部分甚至会引导用户观看视频前30秒,模拟“完播+点赞”的自然行为。这类服务的价格更高(千次点赞可能需数十元到上百元),且由于掺入了真人操作,数据异常概率较低,但依然无法绕过B站对“点赞-关注-转发”链路异常的监测——例如,短时间内大量无差别的点赞行为,或新注册账号集中点赞老视频,仍会触发风控机制。

第三类是“数据监测+辅助工具”。这类工具不直接提供刷量服务,但打着“优化数据”“提升自然流量”的幌子,实则内置“一键点赞”“粉丝互动”等隐性功能。它们往往以“数据分析”为入口,例如告诉创作者“你的视频在3分钟完播率不足,建议增加点赞引导”,诱导用户使用其“辅助工具”来“优化数据”。这类工具的危害更具迷惑性,因为它让创作者误以为自己在“合规运营”,实则仍在触碰平台红线。

刷量的风险与代价:数据泡沫下的“双输困局”

尽管刷点赞量的网站承诺“安全、快速、有效”,但创作者选择这类服务的代价,远超短期数据带来的满足感。从平台规则来看,B站早已通过《社区公约》明确禁止“刷量、刷赞、刷收藏等虚假数据行为”,并部署了多维度的反作弊系统:包括设备指纹识别(同一设备批量操作异常)、用户行为分析(点赞时间集中、账号无历史互动)、数据链路监测(点赞与播放、关注的转化率异常)等。一旦被判定违规,创作者不仅会失去虚假数据,还可能因“恶意刷量”被平台标记,影响后续内容的推荐权重。

从数据安全角度,这类网站往往要求用户提供B站账号密码甚至支付信息,存在极高的隐私泄露风险。部分平台会利用获取的账号进行“盗号刷量”,甚至盗用创作者的支付渠道进行非法交易。曾有创作者反馈,使用某刷量网站后,不仅视频数据被清零,账号还被盗用发布违规内容,最终导致永久封禁。

更深层次的危害在于对内容生态的破坏。当“点赞量”可以通过购买获得,内容质量的评价体系就会失真:优质内容可能因初期数据不佳被埋没,而劣质内容却可通过刷量获得虚假热度,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。长期来看,这种数据泡沫会让用户对B站的推荐信任度下降,创作者也会陷入“依赖刷量-数据造假-流量更差”的恶性循环,最终损害的是整个平台的生态健康。

回归本质:创作者的“点赞量焦虑”与合规增长路径

为什么创作者依然会冒险选择“B站刷点赞量的网站”?根源在于对“流量增长”的急功近利,以及对“内容价值转化”路径的不清晰。事实上,点赞量的提升从来不是孤立的目标,而是优质内容与用户运营的自然结果。对于真正希望长期发展的创作者而言,以下合规路径才是“点赞量增长”的正解。

首先,内容定位是核心。B站用户对“价值感”的需求远高于其他平台:无论是知识类内容的“干货密度”、娱乐类内容的“笑点设计”,还是生活类内容的“情感共鸣”,创作者都需要明确“我的内容为谁解决什么问题”。例如,知识类UP主“老师好我叫何同学”早期通过“苹果公司倒闭”等前瞻性选题,精准戳中科技爱好者的好奇心,视频点赞量自然突破百万;而“小透明明”则以“普通人如何坚持运动”的接地气内容,引发用户对“自律”的共鸣,实现点赞与评论的双增长。这些案例证明,只有真正解决用户需求的内容,才能获得真实的点赞反馈。

其次,优化“用户互动引导”。B站的算法机制中,“互动率”(点赞、评论、转发、收藏占播放量的比例)是比“点赞量”更关键的指标。创作者可以通过在视频结尾设置互动问题(如“你遇到过类似情况吗?评论区聊聊”)、在简介中引导“点赞+关注”,或通过弹幕互动(如“觉得有用的话,给个赞吧~”)来降低用户的互动门槛。值得注意的是,互动引导必须自然,避免生硬的“求赞”话术,否则容易引起用户反感。

最后,利用平台工具与社群运营。B站创作中心提供的“热门视频分析”“粉丝画像”等功能,能帮助创作者了解用户偏好,优化内容方向。同时,建立粉丝社群(如QQ群、微信群)也是提升点赞量的有效途径:通过社群发布“新视频预告”“互动话题”,不仅能提前预热,还能培养核心粉丝的“点赞习惯”——当粉丝对创作者形成稳定认知后,他们会主动为新视频点赞、评论,形成“自然流量池”。

结语:数据是“果”,而非“因”

“B站刷点赞量的网站”的存在,本质上是内容创作领域“流量焦虑”的缩影,但它提供的并非“捷径”,而是“陷阱”。对于创作者而言,点赞量是内容的“副产品”,而非“目标”。当创作者将精力从“如何刷量”转向“如何创作更优质的内容”“如何更好地与用户连接”,点赞量自然会水到渠成。B站生态的健康,从来依赖的是真实的内容价值与真实的用户互动,而非虚假的数据泡沫。唯有回归内容本质,创作者才能在平台的竞争中走得更远,也让“点赞”这一动作,重新回归其“认可与鼓励”的初心。