在B站的生态系统中,视频曝光度直接关联创作者的内容影响力与商业价值,而算法推荐机制作为流量分配的核心,始终围绕“用户兴趣”与“互动数据”两大维度展开。其中,“B站评论刷赞服务”作为一种争议性的流量干预手段,近年来逐渐成为部分创作者追求曝光的“捷径”,但其与视频曝光度的真实关系,远比表面数据复杂。算法推荐的本质是数据竞争,而评论与点赞是触发算法识别的“第一道开关”,但这一开关若被非自然数据强行撬动,反而可能陷入“数据泡沫”的反噬。

一、B站算法机制:互动数据如何决定视频曝光?

要理解“B站评论刷赞服务”对曝光度的影响,需先拆解B站的推荐逻辑。不同于早期单纯依赖播放量的算法,B站如今的“三级推荐池”更注重“深度互动指标”——即用户在视频停留后的评论、点赞、收藏、转发、弹幕发送等行为。其中,评论与点赞因“即时性”与“可见性”成为算法判断内容“热度”的关键信号:当视频发布初期,短时间内涌现的高密度评论与点赞,会被算法解读为“高内容吸引力”,从而将其推入更大流量池(如首页推荐、分区热门)。

评论的价值更在于“内容标签化”。一条包含关键词(如“干货”“泪目”“学到了”)或引发共鸣的评论,能强化视频的“兴趣标签”,帮助算法更精准地匹配潜在受众。而刷赞服务往往伴随“批量评论”——这些评论可能是模板化文案(如“up主加油!”“太棒了”),或刻意植入的引导性语句,其目的不仅是制造数据繁荣,更是试图通过“人工模拟真实用户互动”,欺骗算法对内容价值的判断。

二、刷赞服务的“短期曝光”逻辑:数据泡沫的诱惑

对于追求快速曝光的创作者而言,“B站评论刷赞服务”的吸引力在于“低成本撬动算法初始流量”。具体而言,其作用路径可分为三层:

一是突破“冷启动瓶颈”。新视频发布后,算法会先投入少量“试探流量”(如关注页、分区小流量池)。若此时评论与点赞数据达标(如10分钟内点赞破千、评论超50),算法会判定内容“具备传播潜力”,迅速将其推入“二级推荐池”(如首页信息流、分区热门页),实现曝光量的指数级增长。许多中小创作者依赖刷赞服务“伪造爆款”,正是为了抓住这一黄金窗口期。

二是强化“用户从众心理”。B站用户具有较强的“社区归属感”,高评论数与点赞数会形成“热门效应”——真实用户看到“很多人点赞评论”,更可能主动点击观看并参与互动,从而形成“刷赞→真实互动→更多曝光”的正向循环。部分服务甚至会通过“分层刷赞”(如先刷1000点赞,再配合200条评论),模拟自然增长曲线,降低用户对数据的质疑。

三是定向“流量池渗透”。部分刷赞服务提供“精准投放”选项,例如根据视频标签(如“学习”“搞笑”“游戏”)匹配目标用户群体,让评论与点赞来自“看起来真实”的账号(如有历史互动记录、头像完整的普通用户)。这种“伪真实数据”更容易被算法识别为“高价值互动”,从而提升视频在特定分区或兴趣人群中的曝光权重。

三、刷赞服务的“长期反噬”:算法检测与信任危机

尽管刷赞服务能在短期内制造数据繁荣,但其对视频曝光度的“长期增益”几乎为零,甚至可能引发系统性风险。B站的算法早已建立“异常数据监测模型”,对短时间内激增的互动行为进行多维校验:

其一,行为模式异常。真实用户的评论与点赞通常呈现“分散性”(如不同时间段、不同设备),而刷赞数据往往集中在特定时段(如凌晨1-3点),且评论内容高度雷同(如大量复制粘贴的“支持up主”),这种“机械式互动”会被算法标记为“非自然流量”,触发“限流机制”——视频不仅会被踢出推荐池,甚至可能被降低“长期推荐权重”。

其二,账号关联风险。部分刷赞服务使用“养号矩阵”(即批量注册的虚拟账号)进行互动,这些账号通常缺乏历史内容积累、关注列表异常,一旦被算法识别为“垃圾账号”,不仅其互动数据作废,关联视频还会被判定为“数据造假”,面临“降权”“限流”甚至“封号”风险。

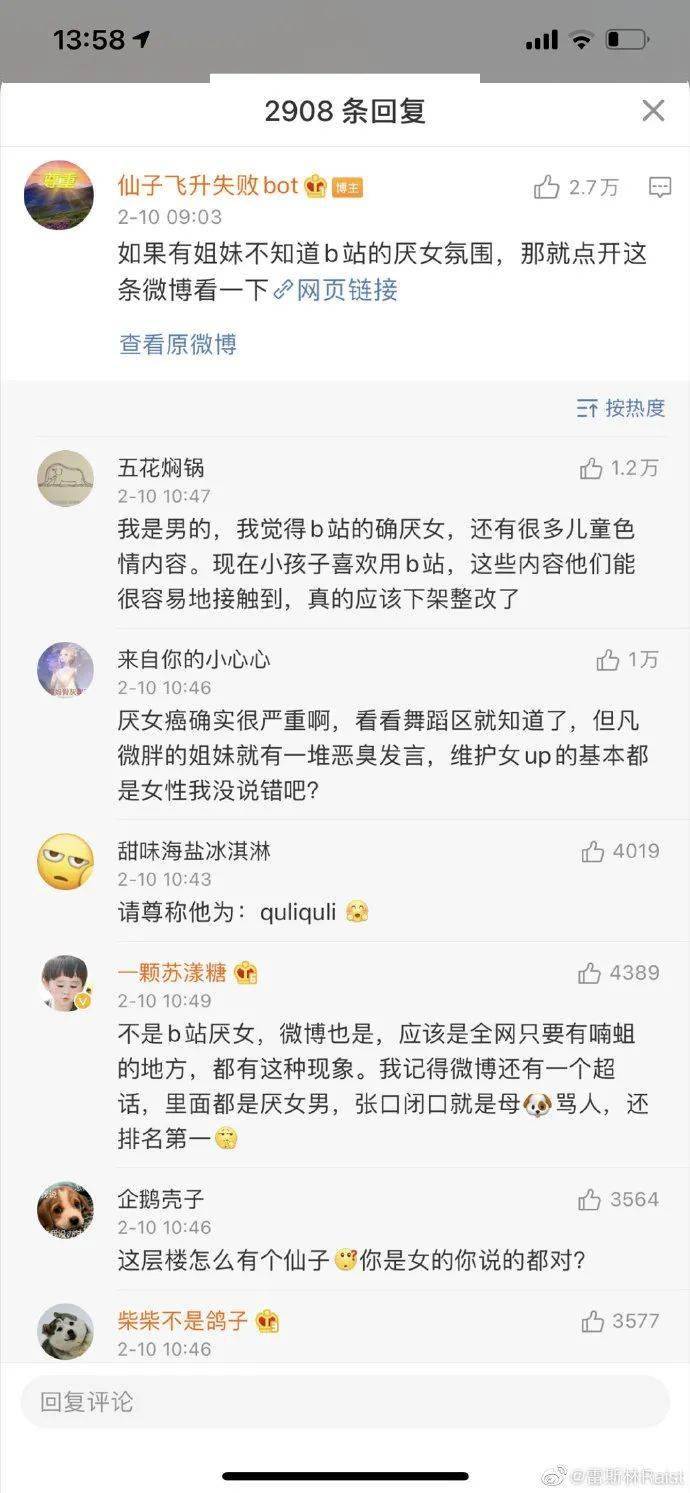

其三,用户信任崩塌。B站的核心用户群体以“Z世代”为主,他们对内容的真实性与社区氛围极为敏感。当视频评论区充斥着无意义的刷赞评论(如“111”“沙发”),或出现“点赞数远高于实际观看量”的矛盾现象,真实用户会迅速产生“被欺骗感”,不仅取消关注,还可能通过“举报”“差评”反制,最终导致视频“口碑崩盘”——这种“信任赤字”对曝光度的伤害,远超短期数据造假带来的“虚假繁荣”。

四、合规曝光路径:从“数据造假”到“真实价值”

与其依赖“B站评论刷赞服务”饮鸩止渴,不如回归内容创作的本质——算法的终极目标始终是匹配“用户需求与优质内容”。真正提升视频曝光度的核心,在于通过“自然互动数据”向算法传递“高价值信号”:

一是优化“内容钩子”,引导真实互动。在视频中设置“悬念点”(如“下期揭秘XX”)、“共鸣点”(如“谁懂啊,这种我真的会哭”)或“互动指令”(如“评论区说说你的经历”),激发用户主动评论与点赞。例如,知识区创作者通过“留白式结尾”引导观众补充观点,搞笑区创作者通过“梗挑战”鼓励用户二创,这些都能自然提升互动数据,形成“算法推荐-用户互动-内容优化”的良性循环。

二是利用“社区工具”,强化长尾曝光。B站的“专栏”“动态”“直播”等功能是视频的“延伸流量入口”。创作者可通过专栏拆解视频核心观点,用动态发布幕后花絮,或在直播中讨论视频相关话题,将分散的流量汇聚到主视频,形成“多平台联动”的曝光矩阵。这种“内容生态化”策略,不仅能提升视频的“全平台权重”,还能沉淀忠实粉丝,实现“曝光度-粉丝粘性-商业价值”的正向转化。

三是借力“算法热点”,精准匹配流量。关注B站“每周必看”“分区排行榜”等官方活动,或结合“社会热点”“节日节点”创作内容(如春节档的“家乡美食”挑战),能让视频更快进入算法的“热点推荐池”。同时,通过“关键词优化”(如标题、简介、标签植入用户常搜词汇),提升视频在“站内搜索”的曝光权重,实现“被动推荐”与“主动搜索”的双重流量覆盖。

在B站的流量战场上,“数据造假”或许能赢得短暂曝光,但唯有“真实内容价值”才能构筑长期竞争力。算法的“眼睛”或许会被数据泡沫蒙蔽,但用户的“心”永远为真诚的内容敞开。与其将资源投入“B站评论刷赞服务”的灰色地带,不如深耕内容本身——当视频真正触达用户需求,那些自然的评论与点赞,将成为曝光度最坚实的基石。