在Nice平台的生态中,图片与生活化内容的传播高度依赖用户的互动行为,而点赞作为最直观的反馈指标,直接影响着内容能否进入推荐流量池。这种机制催生了“nice刷赞插件”的流行——开发者声称通过模拟真实用户点赞,能快速提升内容数据,从而触发算法推荐,实现曝光度的指数级增长。但这一工具真的能兑现“提高内容曝光度”的承诺?从底层逻辑、实际效果到行业趋势来看,刷赞插件更像是制造数据泡沫的投机工具,其短期“见效”背后隐藏着长期价值损耗与生态风险。

Nice的推荐机制本质是“数据真实性优先”的筛选系统。平台算法的核心目标是为用户匹配优质内容,而“优质”的判定不仅包括点赞量,更涵盖评论率、收藏率、完播率、用户停留时长等多维度指标。点赞作为初始信号,确实能触发算法的“第一轮试探性推荐”——当某条内容的点赞量在短时间内异常飙升(比如1小时内从0增至1000),算法会将其判定为潜在优质内容,推送给小范围测试用户。但如果测试用户中无人评论、收藏或关注创作者,数据曲线出现“点赞高、互动低”的断层,算法会迅速识别异常,将内容标记为“虚假流量”,甚至反向降低其推荐权重。此时,刷赞插件制造的“高曝光”只是算法测试阶段的短暂流量,而非真实有效的用户触达。

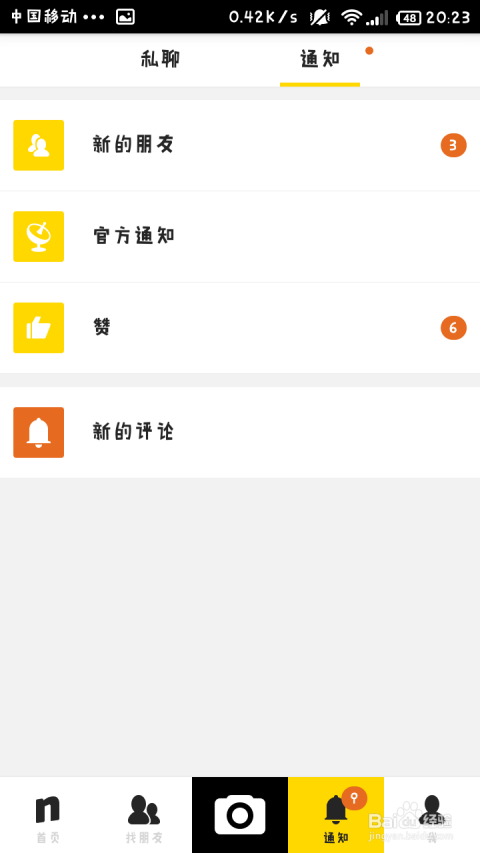

刷赞插件的“效果”还与Nice平台的反作弊机制直接相关。近年来,几乎所有社交平台都在强化对异常数据的监测:Nice通过分析点赞行为的IP分布、设备指纹、操作时间戳等特征,能轻易识别出“批量点赞”的非人类行为——例如,同一IP短时间内为多个内容点赞,或设备在无滑动操作的情况下直接触发点赞按钮。一旦被判定为作弊,轻则删除虚假点赞数据,重则对账号限流、降权,甚至封禁。这意味着创作者不仅无法通过刷赞获得真实曝光,反而可能因数据造假失去平台的长期信任。2023年Nice官方就曾公布过一组数据:因使用第三方刷赞工具被限流的账号中,83%在停止作弊后3个月内,自然曝光量无法恢复至作弊前的50%。

更关键的是,刷赞插件无法解决“内容质量”这一核心问题。曝光度的本质是用户注意力的竞争,而吸引并留住用户的永远是内容本身的价值——无论是视觉美感、情感共鸣还是信息增量。假设某条内容通过刷赞获得了10万次曝光,但实际用户评论数不足50,收藏率低于1%,这类内容在算法眼中是“低质”的,后续推荐会自然萎缩。反观一条自然流量起步的内容,即使初始点赞量仅500,但评论率达10%(50条),用户停留时长超过均值,算法会判定其“高互动潜力”,逐步扩大推荐范围,最终实现“小爆款”。这种“数据真实性→算法信任→持续曝光”的正向循环,是刷赞插件无法模拟的。

创作者对刷赞插件的依赖,本质上反映了对“快速见效”的焦虑,但忽略了社交传播的基本规律。Nice作为以“生活方式分享”为核心的社区,用户更关注内容的真实性与情感连接。当创作者发现某条内容刷赞后数据“好看”,却无人私信询问细节、无人主动转发时,这种“虚假繁荣”反而会加剧创作迷茫——他们会误以为“点赞=内容好”,从而放弃对内容深度的打磨,转而投入更多资源购买数据。这种本末倒置的运营模式,最终会导致账号失去核心竞争力:粉丝量看似增长,但互动率持续走低,商业合作方也会通过后台数据识别出“虚假流量”,拒绝投放广告。

从行业趋势看,刷赞插件正在失去生存土壤。一方面,Nice等平台不断升级算法,引入AI行为分析模型,对异常数据的识别精度已达95%以上;另一方面,用户对“数据造假”的容忍度越来越低,当发现某条内容点赞量与实际口碑严重不符时,往往会选择取关或举报。更重要的是,平台与广告商的合作越来越依赖“真实用户画像”,虚假流量不仅损害广告效果,更会影响平台的广告收入——这也是平台不惜投入大量资源打击刷赞的根本原因。2024年Nice新推出的“创作者健康度评估体系”中,“数据真实性”已占比30%,超过“内容质量”成为权重最高的指标。

那么,不依赖刷赞,如何真正提升Nice内容的曝光度?核心逻辑是“用真实互动撬动算法信任”。具体而言,创作者需要优化内容标签,精准匹配目标用户兴趣;在发布后主动引导互动——例如在文案中提问、发起话题挑战,鼓励用户评论;同时利用Nice的“合拍”“打卡”等功能,与其他创作者联动,扩大内容触达。这些方法虽然见效较慢,但每一步数据增长都建立在真实用户反馈的基础上,能形成“优质内容→高互动→算法推荐→更多曝光→优化内容”的良性循环。

归根结底,nice刷赞插件所谓的“提高内容曝光度”,只是算法测试阶段的短暂假象,它无法替代真实内容价值,反而会透支创作者与平台的信任关系。在社交生态日益注重真实性的今天,创作者需要摒弃“走捷径”的心态,回归内容本质——毕竟,能真正打动用户的,从来不是冰冷的数字,而是那些能引发共鸣、传递温度的生活切片。