Packet capture技术作为网络数据分析的核心工具,其本质是通过捕获网络传输中的数据包,解析协议结构、流量特征及载荷内容,实现网络状态监控、故障排查与安全审计。然而,当这项技术被用于社交媒体生态的灰色地带时,却催生了“刷赞操作”的隐蔽实现路径。这种操作并非简单的程序脚本模拟,而是通过对数据包的深度伪造与流量重构,绕过平台风控系统,实现虚假互动量的规模化生成。本文将从技术原理、实现路径、风险挑战三个维度,剖析Packet capture技术如何被异化为刷赞工具,并揭示其背后的技术博弈与合规边界。

一、技术原理:从数据包捕获到行为模拟的基础逻辑

刷赞操作的核心在于“伪造用户行为”,而Packet capture技术为此提供了底层协议层面的实现可能。其技术原理可拆解为三个关键环节:数据包捕获、协议解析与载荷构造。

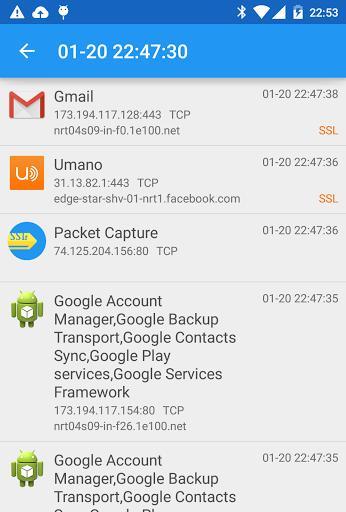

首先,数据包捕获是起点。通过在终端或网络节点部署抓包工具(如Wireshark、tcpdump或定制化脚本),截获客户端与服务器之间的通信数据。在点赞场景中,用户点击“点赞”按钮时,客户端会向服务器发送HTTP/HTTPS请求,该请求包含目标内容ID、用户身份令牌(Token)、设备指纹等关键信息。抓包工具通过设置过滤规则(如筛选特定API接口的请求包),精准定位点赞相关的数据包流。

其次,协议解析是核心。网络通信遵循严格的协议栈(如TCP/IP+HTTP/HTTPS),数据包的头部字段、载荷格式均需符合协议规范。抓取到的数据包需通过协议解析还原其原始结构:例如,HTTP请求头中的Host字段指向服务器域名,Cookie字段携带用户身份信息,Body部分则包含POST请求的参数(如{"content_id":"12345","action":"like"})。这一步要求操作者对目标平台的API接口协议有深度逆向分析能力,明确各字段的作用与校验规则。

最后,载荷构造是实现伪造的关键。基于解析出的协议结构,操作者可手动或通过脚本批量构造虚假点赞数据包。例如,通过修改请求头中的User-Agent字段模拟不同设备(iOS/Android、不同机型),伪造Referer字段伪装来源页面,或随机生成时间戳、设备ID等参数,规避平台的静态特征检测。构造完成后,将伪造数据包重新注入网络,即可在不触发真实客户端操作的情况下,向服务器发送大量点赞请求。

二、实现路径:绕过风控的多层技术对抗

刷赞操作并非一蹴而就,其核心挑战在于绕过平台的风控系统。Packet capture技术的应用价值,正是通过多层技术对抗实现“隐身式”刷量。

第一层:动态令牌与签名伪造。现代平台通常通过动态令牌(如JWT、OAuth Token)和请求签名验证用户身份。操作者需通过抓包获取用户登录后的令牌生成逻辑,例如分析Token的加密算法(如HMAC-SHA256)与密钥来源,再通过脚本动态生成有效令牌,伪造合法身份请求。部分平台还会在请求参数中加入时间戳、随机数等签名要素,操作者需同步解析签名生成规则,确保伪造数据包的签名与真实请求一致。

第二层:行为特征模拟。平台的风控系统不仅校验单次请求的合法性,更通过分析用户行为序列(如点赞频率、浏览路径、设备操作习惯)识别异常。Packet capture技术为此提供了“行为模板”复现的可能:通过捕获真实用户的完整操作链路(从进入页面到点击点赞的延迟、滑动轨迹、前后操作),提取其时间分布、请求间隔等特征参数,再通过脚本控制伪造数据包的发送节奏,模拟“人类操作”的随机性。例如,控制每次点赞间隔在5-15秒随机波动,或穿插少量浏览、评论请求,构建“正常用户”的行为画像。

第三层:流量源分散与代理绕过。平台会对单IP地址的请求频率进行限制,高频点赞会触发IP封锁。操作者通过抓包分析平台的流量检测阈值,结合代理服务器(如HTTP代理、SOCKS5代理)或VPN技术,将伪造数据包通过不同IP地址发送,实现流量源分散。部分高级操作还会利用移动蜂窝网络(4G/5G)的动态IP特性,通过多设备抓包获取不同基站下的IP段,进一步降低被识别的风险。

三、风险挑战:技术瓶颈与合规红线

尽管Packet capture技术为刷赞操作提供了技术路径,但其应用面临多重现实挑战,且触碰法律与道德的边界。

从技术角度看,加密协议的普及构成首要瓶颈。随着HTTPS的全面应用,数据包内容经过SSL/TLS加密,抓包工具需通过“中间人攻击”(MITM)获取解密后的数据,这要求操作者具备证书伪造或客户端证书安装权限,技术门槛显著提升。同时,平台的风控系统正向“AI行为分析”升级,通过机器学习学习用户的行为模式(如操作加速度、触控轨迹、应用切换频率),单纯的数据包伪造难以模拟这些深层生物特征,容易被识别为“非人类行为”。

从合规角度看,刷赞操作违反平台协议与法律法规。根据《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》,刷量行为属于“流量造假”,破坏了公平竞争的网络环境,侵害了平台与其他用户的合法权益。情节严重者可能构成“非法经营罪”或“侵犯公民个人信息罪”。例如,2022年某公司利用Packet capture技术为网红刷赞,被警方以“提供侵入、非法控制计算机程序、工具罪”刑事立案,涉案金额超千万元。

从行业生态看,刷赞行为损害社交媒体的价值根基。点赞作为内容质量的核心评价指标,其真实性直接影响平台的推荐算法精准度与用户信任度。当虚假点赞充斥平台,优质内容可能因“劣币驱逐良币”被淹没,最终导致用户流失与商业价值崩塌。

结语

Packet capture技术本身是中立的网络分析工具,其价值取决于使用者的意图。当它被用于刷赞操作时,虽展现了协议层面的技术深度,却终究是逆合规、逆生态的短视行为。随着平台风控技术的持续升级(如量子加密通信、联邦学习行为分析)与监管政策的不断完善,刷赞操作的技术成本与法律风险将呈指数级增长。真正的技术价值,应在于构建更安全、更透明的网络环境,而非沦为流量造假的帮凶。唯有坚守技术伦理与合规底线,才能让Packet capture等技术回归其“守护网络真实”的本质意义。