在社交网络深度渗透日常生活的当下,一张电子名片上的点赞数,往往被潜意识解读为“社交价值”的直观指标。正因如此,“qqq刷名片赞软件”这类工具悄然走红,宣称能“一键提升社交形象”“快速积累人脉信任”。但当我们剥离营销话术,深入拆解其功能逻辑与实际效用时,会发现这类软件的“实用性”远非表面数据那般简单——它更像是一把双刃剑,在满足短期虚荣心的同时,正悄然侵蚀着社交关系的本质。

从“工具”到“依赖”:qqq刷名片赞软件的工作逻辑与短期诱惑

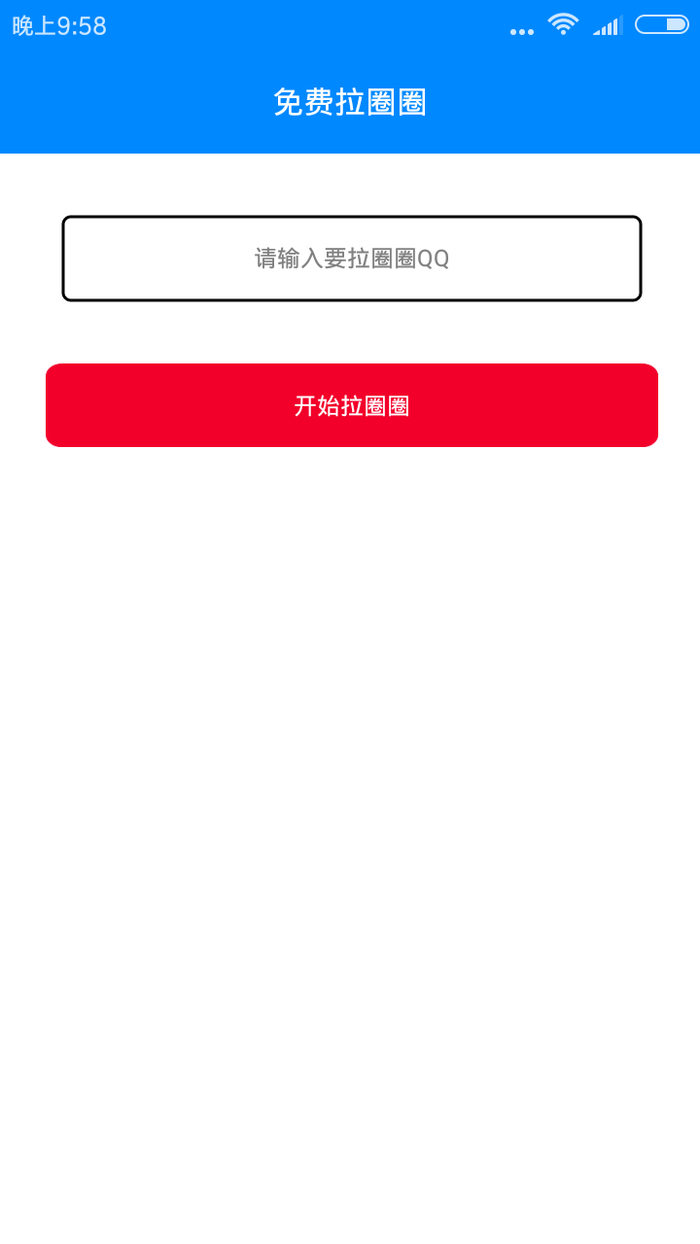

所谓“qqq刷名片赞软件”,本质上是通过模拟人工操作或调用非官方接口,对电子名片(如QQ名片、微信名片等)的点赞、互动数据进行批量提升的工具。这类软件通常打着“智能算法”“多平台兼容”“一键操作”的旗号,用户只需输入目标名片链接或账号,设置点赞数量,即可在短时间内收获成百上千的“赞”。从技术层面看,其核心逻辑无非两种:一是通过虚拟机或群控设备模拟真实用户行为,规避平台基础检测;二是利用部分社交平台开放接口的漏洞,实现数据篡改。

短期来看,这类软件确实能满足特定场景下的“效率需求”。比如职场新人急于在求职展示中营造“高人气”形象,微商需要用点赞数证明产品“受欢迎”,或是社交博主维持数据活跃度——在这些场景中,qqq刷名片赞软件提供的“即时反馈”,确实能快速填补用户对“社交认可”的焦虑。心理学中的“聚光灯效应”在此显现:用户往往会高估他人对自己名片的关注度,而点赞数这一量化指标,恰好成为缓解这种焦虑的“速效药”。

场景化应用:谁在为“刷赞”买单?

深入分析用户群体,会发现qqq刷名片赞软件的“实用性”存在明显的场景分化。对商务人士而言,一张高赞名片可能在初次接触时传递“人脉广泛”的信号,尤其在需要快速建立信任的商务谈判中,这种“数据背书”或许能带来微妙的心理优势。对自由职业者或小微企业主而言,点赞数成为展示“市场认可度”的简易指标,尤其在缺乏品牌沉淀的阶段,软件生成的“热闹数据”能降低潜在客户的决策门槛。

更隐蔽的群体是“社交焦虑者”。部分用户因现实社交能力不足,转而依赖虚拟数据填补自卑感——当看到自己的名片赞数远超同行时,会产生“被关注”“被认可”的错觉。这种“数据安慰剂”效应,让软件在特定人群中获得了“刚需”属性。然而,这种“实用性”本质是虚假的:它解决的不是社交能力问题,而是对“社交失败”的逃避。

风险与反噬:当“数据繁荣”遇上真实社交

尽管qqq刷名片赞软件在短期内能制造“数据繁荣”,但其长期风险远超想象。首当其冲的是平台规则风险。随着社交平台对异常数据的检测日益升级(如微信的“反作弊系统”、QQ的“行为风控模型”),大规模刷赞行为极易触发账号限制——轻则功能降权,重则永久封禁。对于依赖社交账号进行商业活动的用户而言,这种“得不偿失”的代价,足以让软件的“实用性”归零。

更深层的矛盾在于“数据真实性”与“社交价值”的背离。社交关系的本质是“双向奔赴”,而点赞数这一单维度指标,根本无法反映互动质量——一个通过软件刷出的“赞”,背后可能是虚假账号、僵尸用户,甚至是对你毫无兴趣的陌生人。当合作方发现你的高赞数与实际人脉严重不符时,不仅会失去信任,更可能贴上“不诚信”的标签。这种“信任透支”,恰恰是刷赞软件最致命的“隐性成本”。

更值得警惕的是“用户体验反噬”。在熟人社交中,过度依赖刷赞的行为极易被识破:当你名片的点赞数突增,却无人主动交流时,“数据造假”的标签便会悄然贴在身上。社交心理学研究表明,人类对“异常信号”的感知远超想象——一个100赞的名片却有0条评论,比一个50赞且有真实互动的名片,更让人怀疑其真实性。这种“数据泡沫”最终会反噬用户形象,让本想提升的“社交价值”变为“社交减分项”。

趋势与反思:当“刷赞”遇上社交本质的回归

随着用户对“真实社交”的需求觉醒,qqq刷名片赞软件的生存空间正被快速压缩。一方面,社交平台不断升级算法,从“数据检测”向“行为溯源”延伸,例如通过分析点赞时间分布、设备指纹等维度,精准识别异常行为;另一方面,年轻一代对“人设包装”的耐受度降低,更看重“内容价值”与“深度连接”。在职场社交中,越来越多的HR开始关注候选人的实际项目经验与行业口碑,而非名片上的数字。

真正的“社交实用性”,从来不是冰冷的点赞数,而是“高质量互动”与“真实信任”的积累。与其依赖软件制造虚假繁荣,不如将时间投入经营真实关系:一次有深度的交流、一次真诚的帮助,远胜过千个“僵尸赞”。社交的本质是“价值交换”,而数据永远无法替代你为他人创造的实际价值。

归根结底,qqq刷名片赞软件的“实用性”是一个伪命题:它在满足短期虚荣心的同时,正以信任、时间和账号安全为代价,换取一场毫无意义的“数据游戏”。在社交关系日益回归理性的今天,与其沉迷于虚假的“点赞繁荣”,不如沉下心来打磨自身价值——毕竟,能真正支撑社交长远的,从来不是软件生成的数字,而是你为他人带来的真实温度。