在QQ社交生态中,点赞作为基础互动行为,既是账号活跃度的直观体现,也是内容传播的关键推手。许多用户希望通过“QQ刷赞”快速提升社交形象或内容热度,但“在哪里操作才能安全可靠不封号”始终是核心痛点——毕竟一旦触发平台风控,轻则功能受限,重则账号永久封禁,得不偿失。要破解这一难题,需先理解平台规则逻辑,再从操作本质出发,构建“合规+真实+适度”的安全框架。

QQ刷赞的价值与风险:为何“安全”是第一要务?

QQ刷赞的直接价值在于缩短“冷启动”周期:新账号可通过初期点赞积累基础权重,吸引自然流量;商业账号则能快速营造“高认可度”氛围,促进转化。但这种需求背后潜藏着巨大风险——QQ平台早已通过AI算法构建了“用户行为画像系统”,对点赞行为的多维度特征进行实时监测:包括点赞速度(如1分钟内点赞超50条)、来源IP(单一IP集中操作)、账号属性(无动态无好友的“僵尸号”集中互动)、行为模式(非好友内容高频点赞)等异常数据,都会被标记为“作弊行为”。

2023年QQ官方安全报告显示,因“非正常点赞”封禁的账号中,83%源于使用第三方外挂工具,12%因人为操作过载,仅5%为误判。这意味着,“安全可靠”的操作必须绕开平台风控雷达,而绝非简单的“工具堆砌”。

安全操作的核心逻辑:模拟真实用户行为轨迹

要实现“不封号”的QQ刷赞,关键在于让操作行为与真实用户无异。这需要从三个维度构建“行为真实性”:

一是节奏控制:拒绝“脉冲式”点赞。真实用户的点赞行为具有随机性和分散性:可能因好友动态更新集中点赞10条,随后数小时无操作;也可能因内容兴趣对特定领域(如美食、摄影)的帖子高频互动。因此,安全操作需避免“机械式定时点赞”,建议采用“日峰值+分散时段”模式——单日点赞量控制在30条以内,分3-4个时段完成(如早8点、午12点、晚8点),每次间隔至少2小时,且单次操作不超过10条。

二是路径多元:点赞≠唯一互动动作。真实用户的社交行为是“组合拳”:点赞后可能评论、转发,或进入对方主页浏览动态。安全操作需同步构建“互动链路”:例如为某条动态点赞后,随机浏览3条该用户主页的历史动态,或对1条相关内容进行简短评论(如“拍得真好看”“同款!”)。这种“点赞+浏览+评论”的组合行为,能有效向平台算法传递“真实用户兴趣”信号。

三是账号基础:用“活跃度”为点赞“背书”。一个无头像、无昵称、无动态、无好友的“三无账号”,即便单日点赞仅5条,也可能被风控系统拦截。因此,操作前需完善账号基础信息:上传真实头像、设置个性化昵称、发布3-5条原创生活动态(如日常分享、兴趣爱好),添加5-10位真实好友(可通过QQ群或兴趣社群添加),让账号具备“社交人格”。

安全操作渠道:从“工具选择”到“执行细节”

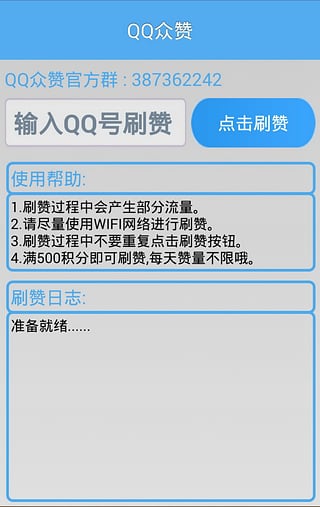

明确了行为逻辑后,“在哪里操作”便有了清晰答案——安全可靠的渠道始终围绕“低风险、高仿真”原则展开,需避开三类高危选项:一是承诺“秒赞、万赞”的第三方外挂工具(多含恶意代码或数据脱敏风险);二是“免费刷赞”平台(以窃取账号信息或诱导点击广告为盈利模式);三是陌生人“互助群”(易遭遇“钓鱼账号”或平台卧底)。

最安全的操作路径:半自动化工具+人工干预结合。选择具备“行为模拟”功能的合规工具时,需确认其是否支持自定义参数(如点赞间隔、时段分布、互动类型),且无需root或越狱权限(避免触发系统安全警报)。例如,部分工具可模拟不同机型(如华为、小米)、不同网络环境(4G/5G/WiFi)下的点赞行为,降低IP集中风险。但工具仅能解决“量”的问题,“质”的把控仍需人工:每次操作前需筛选内容(优先选择好友动态或垂直领域优质内容),避免对营销广告、违规内容点赞(这类内容本身被平台重点监控,点赞行为易被关联)。

次优选择:社群化“轻量互助”。加入兴趣社群(如摄影、读书、美食群),在群内发起“点赞互助”活动(如“互相点赞今日动态,限3条”),通过真实用户间的低频互动实现点赞积累。这种方式虽效率较低,但完全符合平台“社交互动”逻辑,几乎无封号风险。需注意控制互助频率,避免群内成员集中点赞同一内容(如单条动态超20人点赞,仍可能触发风控)。

风险规避:从“事后补救”到“事前预防”

即便操作合规,仍需建立“风险预警机制”。QQ账号安全中心会通过“登录提醒、异常行为通知”提示风险,建议每日检查账号状态;若出现“点赞功能暂时限制”等提示,需立即停止所有操作,通过“养号”(正常发布内容、好友互动)3-5天后再恢复。

更重要的是,需摒弃“刷赞万能”的错误认知——平台算法的核心目标是“优质内容传播”,而非“数据泡沫”。过度依赖刷赞而忽视内容质量,即便短期提升点赞量,长期也会因“用户停留时间短、互动转化率低”导致账号权重下降。真正的“安全可靠”,从来不是规避风控的技术游戏,而是以优质内容为根基,通过适度点赞辅助内容触达,让社交账号在规则框架内实现可持续活跃。

归根结底,“QQ刷赞在哪里操作才能安全可靠不封号”的答案,藏在对平台规则的敬畏与对用户行为的理解中:不追求“极限效率”,而模拟“真实轨迹”;不依赖“捷径工具”,而聚焦“账号价值”。当操作逻辑与社交生态同频,安全与自然便会随之而来。