在QQ社交生态中,点赞数不仅是内容热度的直观体现,更隐含着个人影响力与社交资本。正因如此,“QQ刷赞永久网站”以“永久增加赞数”为卖点吸引大量用户,但其承诺的“永久”效应,真的能经得起推敲吗?所谓“永久”,不过是营销话术下的伪命题,其背后隐藏的技术漏洞、平台反制机制与用户认知偏差,共同构成了这一现象的复杂图景。

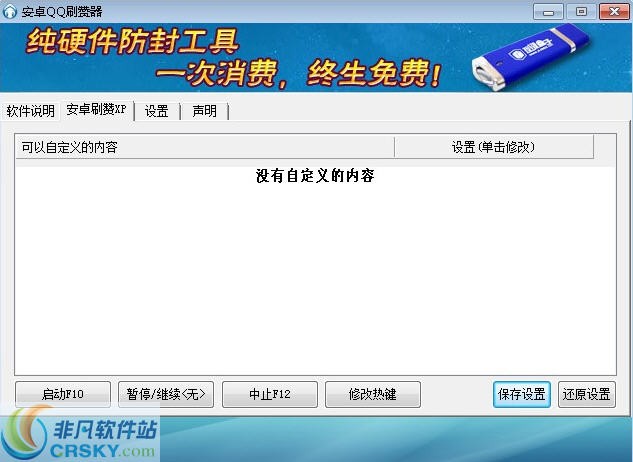

要理解“QQ刷赞永久网站”的运作逻辑,首先需明确“刷赞”的基本原理。简单来说,刷赞是通过技术手段模拟真实用户行为,对QQ空间动态、相册、说说等内容进行批量点赞。传统刷赞多依赖“养号池”——即使用大量低质虚拟账号集中操作,或通过脚本程序自动化触发点赞接口。而“永久”网站的噱头,则在于宣称能“长期稳定”维持赞数,甚至承诺“永不掉赞”。这种承诺看似解决了用户对短期刷赞“昙花一现”的痛点,实则暴露了对平台规则与技术现实的认知盲区。

从技术层面看,“永久增加赞数”的实现存在天然壁垒。QQ作为腾讯旗下核心社交产品,其反作弊系统早已迭代至成熟阶段。该系统通过多维数据监测异常点赞行为:包括单账号短时间内点赞频率异常、IP地址集中分布(如同一个IP下数百个账号同时活跃)、点赞内容与用户历史行为偏好严重偏离(如从不发美食动态的用户突然对大量美食内容点赞)等。一旦触发风控机制,平台会自动判定为“虚假互动”,并对数据进行清理——这意味着“刷来的赞”本就缺乏稳定性,更遑论“永久”。所谓“永久网站”可能通过“动态补赞”策略维持表象,即当部分赞数被系统清理后,立即启动备用账号补单,但这种模式本质是“拆东墙补西墙”,不仅成本高昂(需持续养号、更换IP),且难以规避平台升级的风控算法。事实上,任何声称能“永久绕过检测”的技术,都违背了互联网平台“反作弊与用户体验”的底层逻辑,属于“道高一尺,魔高一丈”的无效博弈。

从用户价值角度看,“永久刷赞”带来的“虚假繁荣”并无实际意义。社交平台的核心价值在于连接与互动,而点赞作为轻量级反馈,其意义在于传递真实认可。当动态下堆积着大量来自陌生账号、无任何互动痕迹的赞数时,不仅无法提升内容传播效率(真实用户看到异常高赞数反而可能产生怀疑),反而可能损害账号信誉——在QQ社交场景中,长期用户对“虚假数据”的敏感度远高于想象。更关键的是,刷赞行为本身违反《腾讯QQ软件许可及服务协议》,平台有权对违规账号采取警告、限权、封禁等措施。用户为追求“永久赞数”投入的金钱(部分网站收费从几十元到数百元不等)与账号安全风险(需提供QQ密码授权,易导致盗号、信息泄露),换来的可能是“数据归零+账号作废”的双重损失。

进一步分析,“永久刷赞”现象的滋生,实则反映了部分用户对“社交量化”的焦虑与误解。在算法推荐主导的信息流时代,用户习惯将“点赞数”等同于“内容质量”或“社交影响力”,却忽略了真实影响力的本质——它源于持续输出有价值的内容,以及与受众建立的情感连接。例如,一位QQ用户通过分享专业知识、积极参与社群互动积累的100个真实赞,其社交价值远高于通过刷赞获得的1000个虚假赞。前者可能带来精准的人脉拓展与机会合作,后者则仅是数字泡沫。这种认知偏差,使得“刷赞永久网站”有了可乘之机,它们利用用户对“快速成功”的渴望,将“社交影响力”包装成可购买的商品,却刻意回避了“虚假数据无法转化为真实价值”的核心矛盾。

从行业趋势看,随着各大平台对“反刷量”技术的持续投入,“永久刷赞”的生存空间正被不断压缩。腾讯近年来持续升级QQ的“清朗行动”,通过AI模型识别异常行为,2022年全年清理虚假互动数据超10亿条。这意味着,即便个别“永久网站”能通过技术漏洞短期获利,也难以长期对抗平台的反制体系。对于用户而言,与其将时间金钱投入风险不可控的刷赞行为,不如转向“真实运营”:比如优化内容质量(结合热点、垂直领域深耕)、提升互动技巧(引导评论、转发)、利用QQ的社群功能(兴趣群、QQ群打卡)等,这些方式虽然见效较慢,但积累的社交资产更为稳固,且完全符合平台规则。

归根结底,“QQ刷赞永久网站”的“永久”承诺,本质是利用信息不对称进行的商业欺诈。在技术、规则与用户认知的三重制约下,所谓“永久增加赞数”不过是镜花水月。真正的社交影响力,从来不是数字堆砌出来的虚假繁荣,而是每一次真实互动中自然生长的信任与连接。对于QQ用户而言,放弃对“捷径”的幻想,回归内容创作的本质,才是构建长期社交价值的唯一正道。毕竟,在数字社交的生态里,经得起时间检验的,永远是真实,而非“永久”的谎言。