“QQ刷赞老头”这个标签,近期在社交媒体上悄然发酵,从调侃到争议,折射出数字时代老年群体社交需求的异化与代际认知的激烈碰撞。当“点赞数”成为衡量社交价值的标尺,当老年人沉迷于虚拟互动的热闹,这一现象背后不仅是网络行为的失范,更是社会转型期代际关系、数字素养与情感需求的深层博弈。

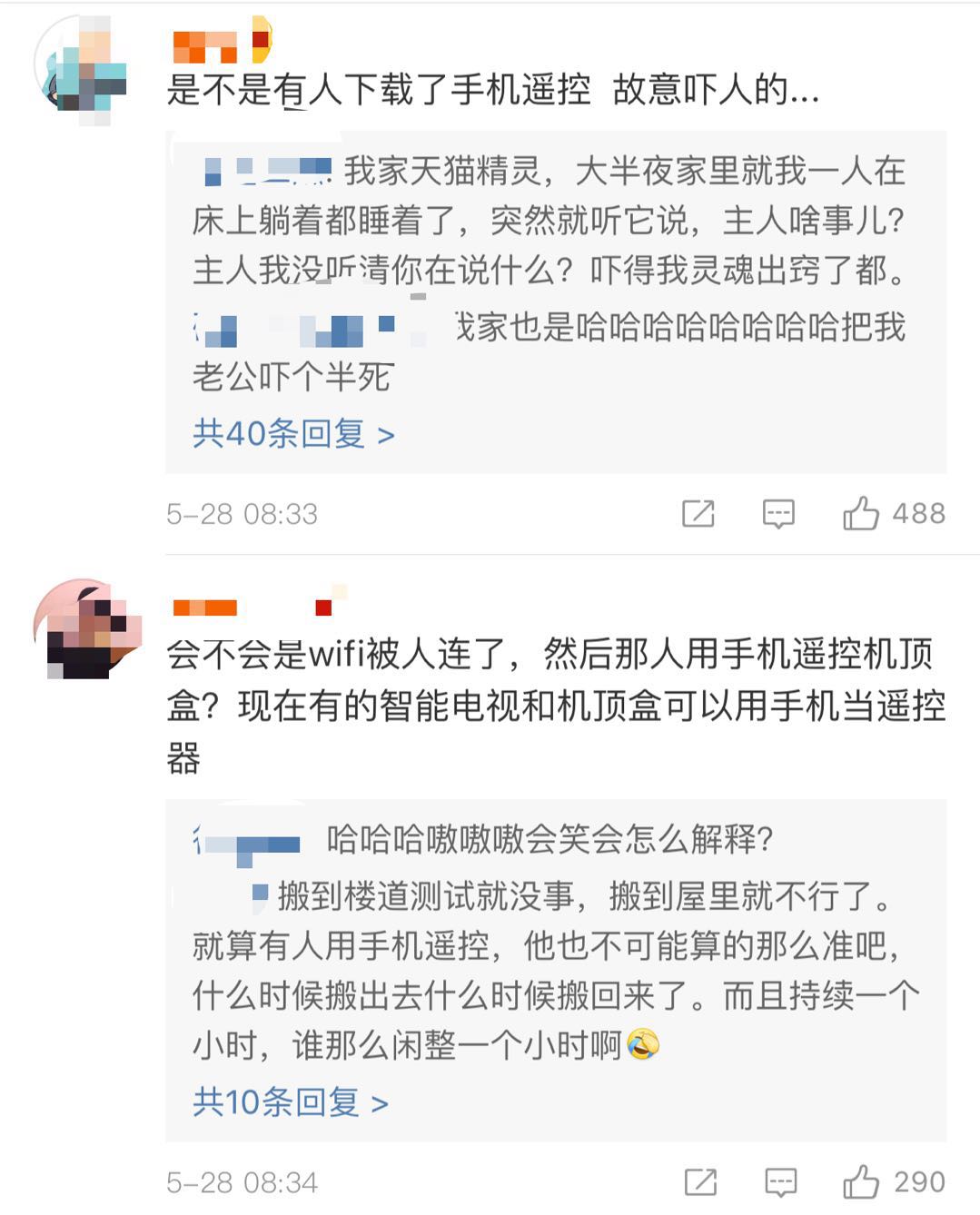

所谓“QQ刷赞老头”,并非特指某类人群,而是对部分老年用户在QQ空间通过刷赞、刷评论、转发“爆款”内容来提升互动数据行为的统称。他们可能凌晨三点转发养生谣言配文“求赞”,可能为一条“亲情文案”购买百条虚假评论,甚至组建“互助点赞群”,用“你赞我赞大家赞”的循环逻辑填补社交空白。这些行为被年轻人截图嘲讽“土味社交”,却在老年群体中形成独特的“点赞文化”——他们或许不懂算法推荐,却深谙“点赞=被关注”的社交逻辑,将虚拟互动视为情感联结的替代品。

老年人的社交困境是这一现象的底层逻辑。随着城市化进程加快,传统熟人社会瓦解,老年线下社交圈急剧萎缩。子女忙于工作,孙辈沉浸于短视频,他们转而向网络寻求陪伴。QQ作为一代人的“青春记忆”,操作相对简单,成为老年人数字社交的首选。然而,他们缺乏年轻人对“虚假互动”的警惕,反而将“点赞数”等同于“受欢迎程度”。一条动态获得百赞,会被视为“子女孝顺”的证明;一个视频被转发多次,便觉得自己“跟上时代”。这种对社交认同的饥渴,让“刷赞”成为他们对抗孤独的廉价解药。

代际认知的鸿沟,让“刷赞”行为在两代人眼中呈现完全不同的面貌。年轻人视之为“虚荣”与“造假”,认为老年人被“流量逻辑”裹挟,甚至嘲笑他们“不懂装懂”;而老年人则觉得“年轻人太较真”,“点个赞而已,至于吗”。这种分歧本质是数字时代“社交价值观”的冲突:年轻人追求真实、高效的社交,老年人则更在意“被看见”的情感满足。当年轻人用“朋友圈三天可见”守护隐私,老年人却在QQ空间晒出全家福求赞;当年轻人用“分组可见”管理社交关系,老年人却用“全赞”表达对所有人的善意。两种逻辑的碰撞,让“QQ刷赞老头”成为网络热议的焦点。

网络平台的“流量至上”逻辑,为“刷赞”行为提供了温床。QQ等社交平台为提升用户活跃度,默认“点赞数”为重要数据指标,甚至通过算法推送高互动内容,形成“越赞越火”的正反馈。同时,灰色产业链瞄准老年人“求关注”心理,推出“1元10赞”、“包月无限赞”的廉价服务,甚至用“亲情话术”诱导购买(“给爸妈刷个赞,让他们开心”)。平台对虚假互动的监管不足,对老年用户数字素养的忽视,让“刷赞”从个人行为演变为群体现象。更值得警惕的是,部分老年人刷赞的内容涉及谣言、低俗信息,进一步污染网络生态,形成“需求-供给-污染”的恶性循环。

“QQ刷赞老头”现象,本质是数字鸿沟在社交领域的显现。老年人并非不愿融入数字社会,而是缺乏正确的引导和支持。解决这一问题,需要多方协同:家庭层面,子女应理解老年人的情感需求,用耐心引导他们辨别虚假信息,而非简单嘲笑;平台层面,需优化老年用户界面,加强虚假互动监管,提供“亲情模式”等适老功能;社会层面,应开展数字素养教育,让老年人学会用健康的方式参与社交。当老年人不再需要通过“刷赞”证明自己存在,当年轻人能理解“点赞”背后的孤独与渴望,代际之间的数字鸿沟才能真正弥合。

“QQ刷赞老头”的热议,终将随着社会对老年人数字权益的重视而逐渐平息,但它留下的启示却值得深思:在技术飞速发展的时代,我们是否真正关注了“被遗忘”的老年群体?数字社会的温度,不在于算法的精准,而在于对每一个个体需求的看见与尊重。当老年人不再需要用虚假点赞填补情感空白,当年轻人愿意多花一分钟倾听父母分享“点赞心得”,或许,这才是数字时代最动人的社交风景。