QQ名片赞软刷赞的技术原理本质上是自动化技术与平台反作弊系统的持续博弈,其核心在于通过模拟真实用户行为,绕过腾讯风控系统的检测,实现批量点赞的自动化操作。这一过程涉及脚本引擎、接口调用、行为特征伪装等多个技术模块,且随着平台反作弊能力的升级,软刷赞工具的技术实现也在不断迭代,形成“道高一尺,魔高一丈”的动态平衡。

一、技术实现的核心逻辑:从“机械点击”到“行为模拟”

早期的QQ名片赞软刷赞多依赖简单的模拟点击脚本,通过固定坐标定位点赞按钮,以固定频率触发点击动作。这种方式因行为模式高度机械化,极易被腾讯的风控系统识别——例如点击间隔规律、页面停留时间异常、操作路径单一等特征,都会触发账号安全预警。随着反作弊算法的升级,现代软刷赞工具逐渐转向“拟人化行为模拟”,核心逻辑转变为“让机器操作更像真人”。

具体而言,拟人化模拟需覆盖三个维度:一是操作环境的真实性,包括模拟不同型号的手机系统(Android/iOS)、浏览器内核、设备参数(IMEI、MAC地址)等,避免因环境特征雷同被批量标记;二是交互行为的随机性,点赞间隔时间(如3-10秒随机波动)、页面停留时长(滑动、浏览其他元素的时间差)、操作路径(先点击空间再点赞名片,或反向操作)等均需加入随机变量,打破机械操作的固定模式;三是数据特征的离散性,同一IP地址下的操作账号需分散在不同时间段、不同地理位置,避免集中化触发流量异常检测。

二、关键技术模块拆解:脚本引擎与接口调用

软刷赞的实现离不开两大核心技术模块:脚本引擎和接口调用。脚本引擎是自动化操作的核心,主流工具多采用Python配合Selenium、Appium等自动化框架,或基于JavaScript开发浏览器插件脚本。以Python为例,通过调用QQ网页版或移动端的HTML元素接口,定位点赞按钮的DOM节点,模拟鼠标点击或触屏事件;同时结合PyAutoGUI等库实现屏幕坐标的动态捕捉,适应不同分辨率下的界面布局。

接口调用则涉及与QQ服务器的数据交互。部分工具通过逆向工程分析QQ的点赞接口(如API点赞请求的URL、参数格式、加密算法),构造符合服务器规范的请求包。例如,点赞请求通常包含被点赞用户的QQ号、时间戳、签名(sign)等参数,其中签名需通过MD5或RSA加密,工具需提前解析出加密密钥,确保请求参数的合法性。此外,为避免请求频率过高触发限流,工具会通过代理IP池轮换请求地址,并控制单账号的日操作次数(如不超过50次/天),模仿真实用户的点赞频率。

三、反检测机制:绕过风控系统的“隐形衣”

腾讯的反作弊系统通过多维度特征分析识别异常行为,而软刷赞工具的核心竞争力在于“反检测能力”。这包括对风控规则的动态规避和技术对抗。

其一,账号“养号”机制。软刷赞工具通常要求使用“真实养号”的QQ账号,而非新注册的“小号”。这些账号需具备正常社交行为:如历史聊天记录、空间动态、好友关系链等,通过模拟日常使用(如浏览朋友圈、发表说说)积累账号权重,降低被判定为机器人的风险。部分工具甚至会通过接码平台获取手机号,完成实名认证,进一步强化账号的真实性。

其二,行为链路的完整性。真实用户的点赞行为往往伴随其他操作,如先浏览对方的空间动态、评论一条内容再点赞,或通过好友列表进入名片页面。软刷赞工具需构建完整的行为链路,通过脚本按顺序模拟这些操作,形成“浏览-互动-点赞”的闭环,避免单一点赞动作的孤立性。

其三,对抗机器学习检测。腾讯的风控系统可能采用机器学习模型,通过用户行为序列的时序特征(如点击速度、滑动加速度)识别异常。为此,软刷赞工具需引入“行为噪声”,例如在点赞前加入随机的页面滑动操作,或在点击时模拟轻微的延迟抖动,使行为序列的统计特征更接近真实用户。

四、技术迭代与挑战:从“工具化”到“平台化”

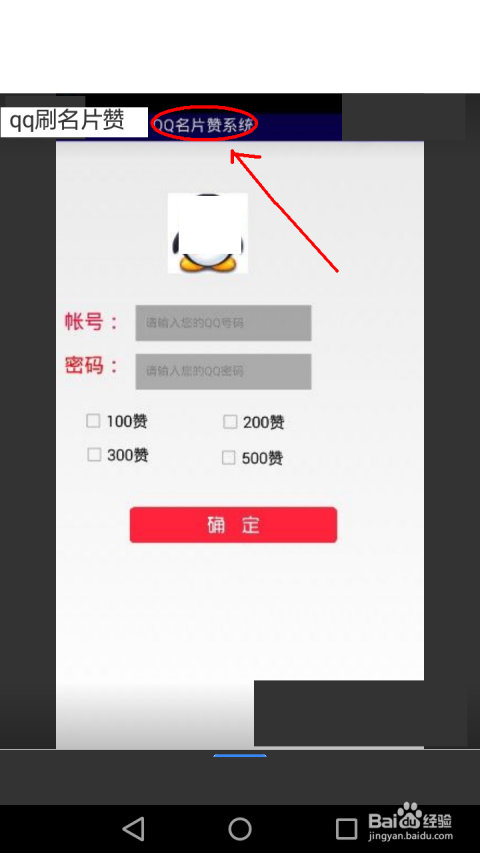

随着软刷赞需求的增长,工具形态也从单一脚本向“平台化”发展。部分服务商提供基于云端的软刷赞服务,用户通过网页端提交任务,平台通过分布式服务器集群执行操作,隐藏本地IP和技术细节,进一步提升隐蔽性。同时,为应对腾讯的算法升级,服务商需持续更新接口参数、加密方式和行为模型,形成“技术对抗-更新迭代”的循环。

然而,软刷赞技术始终面临合规与安全的挑战。从平台治理角度看,腾讯通过设备指纹识别、账号关联分析等技术手段,对异常点赞行为进行降权或封号处理;从用户风险角度看,使用第三方软刷赞工具可能导致账号密码泄露、隐私信息被窃取,甚至因违反《腾讯软件许可协议》承担法律责任。因此,尽管技术实现不断迭代,软刷赞的“灰色地带”属性始终存在,其发展边界始终受限于平台规则与法律法规的约束。

QQ名片赞软刷赞的原理本质是自动化技术与反作弊系统的深度对抗,其核心价值在于通过技术手段实现效率提升,但这种效率的获取需以合规为前提。对于用户而言,与其依赖潜在风险的第三方工具,不如通过真实的社交互动积累名片价值——毕竟,技术可以模拟点赞,却无法模拟真诚的社交连接。