在QQ社交生态中,点赞已成为衡量内容互动热度的重要指标,随之衍生的“QQ四毛刷赞”现象引发广泛关注——这种声称每次仅需四毛钱即可批量获取QQ空间动态点赞的服务,究竟是否真能实现其宣称的效果?其背后潜藏的安全风险又是否可控?要解答这些问题,需深入剖析其运作逻辑、技术本质与潜在代价,而非停留在表面的“低价诱惑”中。

一、“QQ四毛刷赞”的运作逻辑:低成本表象下的技术透支

“QQ四毛刷赞”的核心吸引力在于“低价”,而这一价格优势建立在高度标准化的自动化操作与产业链分工之上。从技术实现看,此类服务通常依托两类工具:一是基于QQ开放接口的自动化脚本,通过模拟用户登录、点击等行为,向目标动态批量发送点赞请求;二是利用“养号”平台批量注册的低活跃度小号,这些账号虽无真实社交属性,但能通过“分散式点赞”规避平台风控系统的集中监测。

产业链上游是提供技术支持的脚本开发者,中游是整合资源的代理平台,下游则是面向普通用户的营销渠道。由于脚本可批量操作、小号注册成本极低(虚拟手机号注册费用可低至每分钱一个),单次点赞的成本被压缩至四毛左右。但“可行”仅停留在数量层面——这些点赞多为“僵尸赞”,无真实用户互动(如评论、转发),无法提升内容的社交传播权重。更关键的是,QQ的风控系统已针对异常点赞行为建立多维度监测模型,包括点赞频率、账号活跃度、设备指纹等,一旦识别批量操作,轻则触发临时限制,重则导致账号永久封禁。

二、安全风险的多维渗透:从账号安全到隐私泄露的连锁危机

“QQ四毛刷赞”的安全风险绝非危言耸听,而是渗透在账号、隐私、法律与社交信任四个层面的系统性危机。

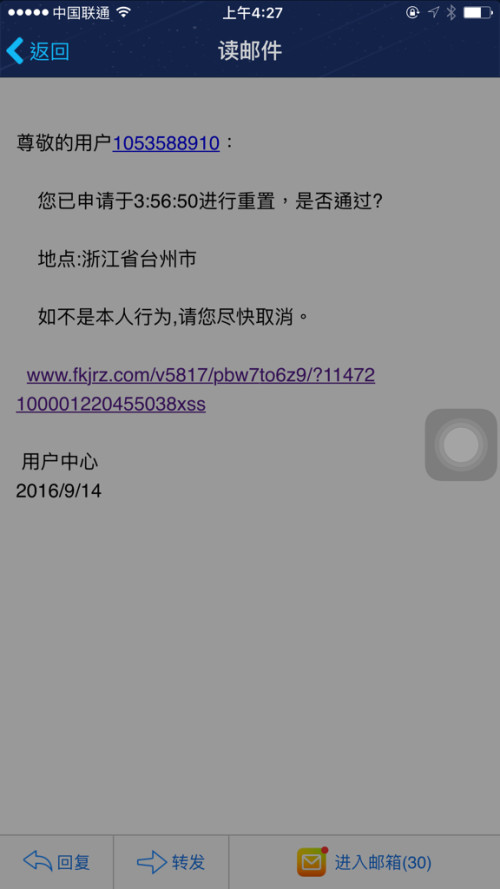

账号安全风险是最直接的威胁。用户需向刷赞平台提供QQ账号密码或扫码授权,部分平台甚至要求开启“第三方登录权限”。这些操作相当于将账号控制权让渡给第三方,存在极高的盗号风险——不法分子可能利用获取的账号实施诈骗、发送垃圾广告,或绑定支付功能进行盗刷。2023年腾讯安全报告显示,超过60%的QQ账号泄露事件与“低价刷赞”“代练”等灰色服务相关。

隐私泄露风险更为隐蔽且危害深远。刷赞平台在收集用户信息时,往往会同步获取好友列表、聊天记录、动态内容等敏感数据。这些数据可能被用于精准诈骗(如冒充好友借钱),或打包出售给黑产团伙,形成“信息-诈骗-洗钱”的黑色产业链。曾有用户因刷赞后收到“好友”发送的“兼职刷单”链接,最终导致数万元经济损失,根源正是其社交数据被恶意利用。

法律风险同样不可忽视。根据《网络安全法》第十二条及《互联网用户公众账号信息服务管理规定》,任何组织和个人不得利用网络进行虚假流量交易。“QQ四毛刷赞”本质上属于虚假数据服务,平台方与用户均可能面临行政处罚;若涉及商业用途(如商家刷赞误导消费者),还可能构成不正当竞争,承担民事赔偿责任。

社交信任风险则是对QQ生态的长期侵蚀。当点赞数成为衡量内容价值的唯一标准,用户会陷入“数据焦虑”——为获取更多点赞而选择刷赞,而非产出优质内容。这种“劣币驱逐良币”的效应,最终导致社交互动失真:好友间因虚假点赞产生认知偏差,平台的内容生态因缺乏真实互动而逐渐空心化。

三、现象背后的深层逻辑:社交焦虑与平台治理的博弈

“QQ四毛刷赞”的泛滥,本质上是社交平台“数据崇拜”与用户“认可需求”扭曲结合的产物。在QQ的社交体系中,点赞不仅是互动符号,更被潜意识等同于“社交价值”的量化体现——高点赞数意味着“被认可”“受欢迎”,这种心理需求催生了刷赞的市场。

与此同时,平台治理与刷赞技术的“猫鼠游戏”从未停止。QQ近年来通过引入AI行为分析、设备指纹识别、异常流量拦截等技术,已大幅提升刷赞的识别精度;但刷赞产业链也在快速迭代,例如使用“真人点击平台”(通过雇佣真人用户手动点赞)规避机器检测,或利用“分时段、分设备”的慢速点赞策略降低风控敏感度。这种博弈的背后,是平台对数据真实性的维护需求与黑产对商业利益的追逐之间的持续冲突。

四、理性回归:真实社交价值不可替代

面对“QQ四毛刷赞”的诱惑,用户需清醒认识到:社交的本质是真实连接,而非虚假数据的堆砌。四毛钱或许能买来一个点赞,却买不来好友的真诚互动,更买不到内容本身的价值。与其追求“捷径”,不如通过优质内容、深度互动建立健康的社交关系——这才是QQ社交生态可持续发展的根基。

对平台而言,技术反制与用户教育需双管齐下:既要持续升级风控算法,打击黑产链条,也要通过社区规范引导用户树立“真实互动”理念,让每一份点赞都承载真实的温度。唯有如此,才能让QQ回归其作为社交工具的本质,让“点赞”真正成为传递认可的桥梁,而非数据游戏的牺牲品。