QQ点赞功能诞生之初,本是社交互动中传递认可与温度的轻量化符号——一条动态下的红色爱心,一句“赞”的默认文案,足以让朋友间的情感连接在数字空间里具象化。然而,当“疯狂刷赞”成为灰色产业链,当第三方工具、点赞平台将这一功能异化为数据竞赛的工具,QQ疯狂刷赞正在悄然重构社交体验的本质,让本应真诚的互动沦为冰冷的数字游戏,从情感连接的桥梁异化为关系疏离的推手。这种异化不仅侵蚀着社交关系的真实性,更在用户心理层面制造出新的焦虑与认知偏差,最终对整个平台生态的健康发展构成潜在威胁。

一、QQ疯狂刷赞的运作逻辑:从情感符号到数据商品

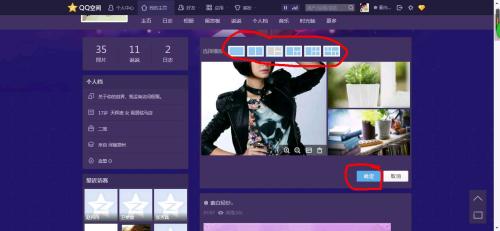

QQ疯狂刷赞的核心逻辑,是将“点赞”这一社交符号剥离情感属性,转化为可量化、可交易的数据商品。在灰色产业链中,第三方开发者通过模拟人工点击、利用平台接口漏洞等技术手段,开发出自动刷赞工具——用户只需输入QQ号、设定点赞数量,即可在短时间内为自身或他人的动态“注入”成百上千个赞。更成熟的产业链还衍生出“点赞任务平台”:用户通过完成指定账号的点赞任务获取积分,积分可兑换现金或虚拟礼物,形成“刷赞-获赞-变现”的闭环。

这种运作模式背后,是用户对“社交货币”的异化认知。在QQ生态中,点赞数长期被视为个人影响力、关系亲疏的量化指标——空间动态的点赞量越高,意味着“朋友多”“受欢迎”;情侣空间的点赞数是甜蜜的注脚,说说下的点赞互动是维系存在感的方式。当这种认知被放大,刷赞便从个别行为演变为群体性需求:学生党为提升空间人气刷赞,商家为增加店铺动态曝光刷赞,普通用户则因“害怕被比下去”而加入刷赞大军。QQ点赞本应是“我看到了你的分享,我认可你的内容”的浓缩表达,如今却成了“我需要数据,所以我需要赞”的工具化操作。

二、真实社交关系的稀释:当“点赞”失去情感锚点

社交关系的本质是情感的双向流动,而点赞的核心价值在于传递“被看见”的信号。QQ疯狂刷赞最直接的冲击,便是让这种信号失真,进而稀释真实社交关系的浓度。

在真实互动中,好友对动态的点赞往往伴随场景化认知:你分享了旅行照片,点赞意味着“我注意到你去过那里,看起来很有趣”;你吐槽工作压力,点赞代表“我理解你的情绪,支持你”。这种基于具体内容的互动,能强化关系中的情感共鸣。然而,刷赞带来的点赞者往往是“僵尸号”或“任务号”——他们从未阅读内容,甚至不存在真实社交关系,点赞行为纯粹为了完成任务或获取收益。当用户打开动态,看到满屏来自陌生账号的红色爱心,原本期待的情感回应被冰冷的数字取代:“我的分享被多少人真正看见?”这种疑问会逐渐消弭用户分享欲——既然点赞与内容质量无关,既然互动对象是虚假的,那么真诚分享的意义何在?

更深层的矛盾在于“关系认知偏差”。用户可能因刷赞误判社交圈的真实规模:一条动态获得500个赞,让用户误以为“有500人在关注我”,但实际互动者可能不足十分之一。这种虚假的“被需要感”会让人沉溺于数据泡沫,忽视现实中真正重要的关系——当用户将更多精力用于维持QQ空间的点赞数据,却减少了与亲友的线下见面、深度交流时,数字社交的“连接”反而成了现实关系的“替代品”,而非“补充品”。

三、用户心理的异化:从“被认可”到“被数据绑架”

QQ疯狂刷赞对社交体验的侵蚀,更深刻地体现在用户心理层面的异化。当点赞数成为衡量自我价值的标尺,用户便从“渴望被认可”滑向“被数据绑架”的焦虑状态。

青少年群体首当其冲。处于身份认同建构期的青少年,对社交评价高度敏感,QQ空间的点赞数、人气值是他们确认“自己是否被同伴接纳”的重要依据。有调查显示,超过三成中学生承认曾因“担心动态点赞数太少”而使用刷赞工具。这种“点赞焦虑”会形成恶性循环:刷赞获得高数据→暂时获得满足感→数据回落时焦虑加剧→再次刷赞。久而久之,用户对自我价值的判断从“我是否值得喜欢”异化为“我的点赞数是否足够高”,真实的人格魅力被冰冷的数字覆盖。

成年用户同样难以幸免。在职场社交中,QQ仍是一部分人维系同事、客户关系的工具,动态下的点赞量被潜意识解读为“社交影响力”。有职场人士坦言,“如果一条关于工作动态的点赞数太少,会担心自己在圈子里的‘存在感’不足”。这种将社交影响力等同于点赞数的认知,让用户陷入“数据表演”的怪圈——为了获得更多赞,刻意发布迎合大众口味的内容(如转发热点、晒奢侈品),而非真实的所思所感。当社交互动从“表达自我”沦为“取悦数据”,用户便失去了作为“真实的人”的独立性。

四、平台生态的失衡:当算法遇上“虚假繁荣”

QQ作为社交平台,其算法逻辑本应鼓励优质内容的传播与真实互动的连接。然而,疯狂刷赞的存在,正在扭曲算法的认知,破坏平台生态的平衡。

当前,多数社交平台的推荐机制会参考互动数据(点赞、评论、转发)来决定内容的曝光范围。一条高赞动态更容易进入“推荐”页面,获得更多自然流量。这一逻辑本是为了激励优质内容创作,却被刷赞者利用:通过虚假数据“骗取”算法青睐,让低质内容甚至违规内容(如广告、谣言)获得远超其真实价值的曝光。长此以往,算法会误判“高赞=优质”,进一步倾斜流量资源,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环——真正用心分享优质内容的用户,因数据不及刷赞者而失去曝光机会,逐渐失去创作动力;而普通用户则在充斥着虚假数据的动态流中,难以获取有价值的信息,对平台的内容质量产生信任危机。

更严重的是,刷赞行为可能引发连锁反应。当用户发现“刷赞就能获得关注”,便会降低对真实互动的投入:与其花时间评论、私信,不如花几块钱买点赞。这种“数据至上”的氛围会蔓延至整个平台,让真诚互动变得“不合时宜”——当一条认真撰写的动态获得的点赞,还不如随手转发的一条搞笑说说时,用户难免会质疑:这个平台还值得我真诚投入吗?

五、回归社交本质:让点赞重新成为“看见”的温度

QQ疯狂刷赞对社交体验的影响,本质是数字时代“工具理性”对“价值理性”的侵蚀。当我们将点赞数视为社交成功的唯一标准,便忘记了社交的初心:连接真实的人,传递真实的情感。要破解这一困境,需要用户、平台与社会的共同发力。

对用户而言,需重建对社交价值的认知:点赞是情感的“轻量级表达”,而非关系的“硬通货”。与其纠结于数字的多寡,不如在好友动态下留一句真诚的评论,或是一次私下的问候——这些真实的互动,才是社交关系中最珍贵的“压舱石”。对青少年群体,家庭与学校应加强引导,帮助他们区分“虚拟数据”与“真实价值”,避免在数据攀比中迷失自我。

对平台而言,技术治理与价值引导缺一不可。技术上,需升级算法模型,通过识别账号行为特征(如短时间内集中点赞、异常IP地址等)拦截刷赞工具,建立“真实互动优先”的推荐机制;价值上,可通过产品设计强化“内容质量”而非“数据数量”的导向,例如在动态中展示“好友真实互动数”(排除非好友、异常账号),或推出“深度评论”奖励机制,让用户感受到“被看见”的真正意义。

对社会而言,需理性看待数字社交的“数据光环”。点赞数、粉丝数等指标,只是社交生态的“表面参数”,而非人际关系的“内核”。当我们评价一个人的社交价值时,更应关注他是否能在他人需要时提供支持,是否能建立真诚的情感连接——这些无法被数据量化的品质,才是社交体验中最动人的部分。

QQ疯狂刷赞的泛滥,是一面镜子,照见了数字时代社交的焦虑与迷茫。但正如任何工具的价值取决于使用方式,点赞本身并无对错,关键在于我们能否在数据洪流中守住社交的本质。当点赞重新成为“我看见了你”的温度,当社交回归“人与人之间的真诚连接”,QQ才能从“数据竞赛场”变回“情感栖息地”——而这,或许才是数字社交最该有的样子。