QQ空间评论刷赞,这一在社交网络中并不鲜见的行为,背后折射出的是用户对社交认可的渴望与流量焦虑的交织。从个人动态的“面子工程”到商业推广的“数据包装”,评论刷赞的方法不断迭代,但其伴随的风险亦如影随形。刷赞看似是提升互动数据的捷径,实则暗藏账号安全、平台生态乃至法律合规的多重隐患,理性审视这一现象,才能在社交互动中回归本质价值。

一、QQ空间评论刷赞的常见方法:从“人工互助”到“技术工具”的演变

QQ空间评论刷赞的方法经历了从简单到复杂、从个体到规模化的演变,早期以“人工互助”为主,用户通过加入QQ群组、论坛或好友间互赞,实现“你赞我评、我赞你评”的低效交换。这种方式操作门槛低,但依赖用户主动参与,效率低下且难以大规模复制。

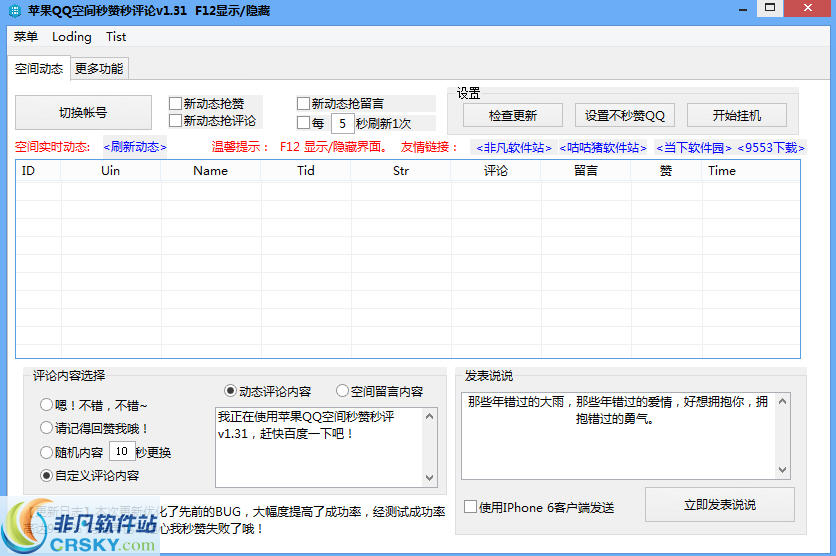

随着需求增长,技术型工具应运而生。一类是“浏览器插件”或“脚本程序”,通过模拟用户操作自动访问指定动态、发布预设评论并点赞,这类工具常打着“一键刷赞”的旗号,宣称“无需人工、秒速见效”。另一类则是“第三方平台服务”,用户付费后,平台通过“水军账号”批量完成评论与点赞,甚至可定制评论内容、发布时间,实现“真实感”的虚假互动。近年来,部分黑产团伙还利用“养号矩阵”——通过批量注册虚拟账号、长期养号积累“正常用户”特征,再统一调度刷赞,进一步规避平台检测。

值得注意的是,这些方法的核心逻辑均围绕“绕过平台监管”。例如,脚本工具通过伪造用户行为轨迹(如随机停留时间、模拟鼠标移动)试图让系统误判为真实操作;第三方平台则利用跨账号IP混淆技术,避免被识别为集中异常流量。然而,随着QQ空间算法的升级,这些“技术对抗”的难度正逐年加大。

二、评论刷赞的潜在风险:从“账号封禁”到“生态破坏”的多重代价

刷赞看似能为用户带来短暂的“社交满足”或“商业利益”,实则可能引发连锁风险,轻则影响账号正常使用,重则触法律红线。

账号安全风险首当其冲。QQ空间对异常互动行为有严格的风控机制,一旦检测到短时间内大量来自陌生账号的重复评论、点赞,或IP地址异常集中,系统会触发“人工审核”,轻则限制评论、点赞功能,重则直接封禁账号。尤其对于使用脚本或第三方工具的用户,其账号可能被标记为“异常账号”,未来即使恢复正常操作,仍可能面临更严格的流量监控。此外,部分第三方平台要求用户提供QQ账号密码以“代刷”,存在极高的账号盗取风险,不法分子可能利用获取的账号实施诈骗、传播不良信息。

虚假互动对用户体验的破坏更为隐蔽却深远。QQ空间的核心价值在于真实社交连接,当刷赞泛滥,评论区充斥着无意义的“赞”“好评”或模板化评论,用户难以获取真实反馈,优质内容可能被虚假流量淹没,导致“劣币驱逐良币”。例如,某用户发布原创文章,因未刷赞而沉寂,而另一篇拼凑内容的动态因刷赞登上热门,长期如此会削弱用户创作优质内容的动力,破坏平台的内容生态。

商业场景中的刷赞更可能引发法律纠纷。若商家通过刷赞虚构产品口碑、夸大用户评价,违反了《反不正当竞争法》中的“虚假宣传”条款,面临市场监管部门的处罚。2023年,某电商平台就曾因“刷单炒信”被处以千万级罚款,而QQ空间的商业推广同样受此约束,虚假流量不仅无法转化为实际消费,还可能因用户投诉导致品牌信誉受损。

三、理性看待社交互动:回归“真实价值”才是长久之策

用户热衷于QQ空间评论刷赞,本质是对“社交认可”的过度追求——在点赞数、评论数成为“受欢迎程度”的直接标尺时,不少人选择用数据造假掩盖内容本身的不足。然而,社交互动的核心是“连接”而非“数字”,一时的虚假流量或许能带来短暂满足,却无法建立真正的信任关系。

对个人用户而言,与其花费精力研究“刷赞技巧”,不如专注于内容创作。一篇有深度的思考、一组真实的照片、一次真诚的分享,更能引发好友的共鸣与自然互动。例如,某摄影爱好者坚持每天分享原创作品,虽初期点赞不多,但通过持续输出高质量内容,逐渐积累了固定粉丝群,互动量远超刷赞带来的虚假数据。

对商业用户而言,真实口碑才是可持续的营销策略。通过提升产品服务质量、开展真实用户活动(如晒单有礼、体验分享),积累的自然评价更具说服力。某服装品牌曾尝试刷赞,短期内流量上升,但用户收到货后发现与宣传差距大,大量负面评论曝光,最终销量不升反降;而另一品牌通过邀请真实用户测评、公开用户反馈,反而建立了良好的品牌形象。

结语

QQ空间评论刷赞,本质上是社交焦虑与流量崇拜下的畸形产物。从人工互助到技术工具,其方法虽不断“进化”,但始终无法规避风险——账号安全、生态破坏、法律代价,无一不在警示用户:虚假的数字泡沫终将破裂,唯有真实的内容、真诚的互动,才能在社交网络中立足。回归社交的本质,让评论成为思想交流的桥梁,让点赞成为认可的真诚表达,这才是QQ空间乃至所有社交平台应有的健康生态。