QQ空间作为国内最早兴起的社交平台之一,至今仍拥有庞大的用户群体,而“说说”功能作为用户分享生活动态的核心场景,点赞互动始终是衡量内容热度的重要指标。近年来,“QQ空间说说刷赞”逐渐衍生出一门灰色产业链,不少用户试图通过第三方工具或人工刷赞快速提升点赞数,但这一行为背后的安全性与有效性,却始终缺乏理性审视——刷赞真的能带来预期的社交增益吗?又是否会埋下难以察觉的风险隐患?

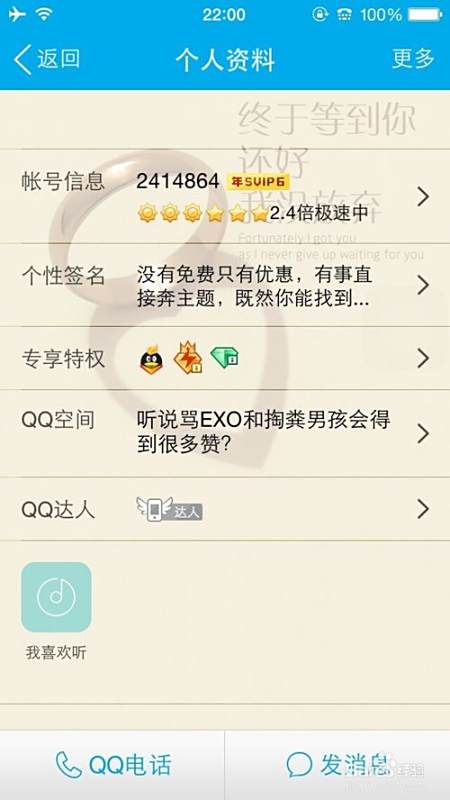

从用户动机来看,“刷赞”行为的背后折射出复杂的社交心理。个人用户中,青少年群体占比最高,他们正处于自我认同构建期,高点赞数往往被等同于“受欢迎”的证明,成为满足虚荣心的快捷方式;职场人士则可能希望通过“高互动说说”塑造积极形象,在同事或客户面前营造“社交能力强”的假象;部分商家或自媒体账号更是将刷赞视为“流量密码”,试图通过虚假数据吸引关注,为后续商业转化铺路。这种需求催生了庞大的刷赞市场:从早期的人工“点赞群”到如今的自动化软件,甚至衍生出“包月套餐”“真人点赞”等细分服务,价格从几元到几百元不等,部分商家甚至承诺“24小时内完成”“真实账号点赞”,让不少用户误以为这是“低成本高回报”的社交策略。

然而,从安全性维度审视,QQ空间说说刷赞早已游走在平台规则的边缘。腾讯的用户协议中明确禁止“使用外挂、插件、第三方工具等非官方手段进行虚假互动”,QQ空间的反作弊系统也已迭代至相当成熟的阶段——通过算法识别异常行为特征,例如短时间内同一IP的大量点赞、非活跃账号(无动态、无好友、长期不登录)的集中点赞、点赞频率远超普通用户(如每分钟点赞超过10条)等,都会被自动标记为作弊行为。一旦被判定,轻则限流(说说仅发布者自己可见),重则账号功能受限(如无法发布动态、添加好友、使用空间特权),甚至永久封禁。更值得警惕的是,部分刷赞工具要求用户提供QQ账号密码,声称“需要登录才能操作”,实则为窃取用户信息埋下伏笔:账号密码、好友列表、聊天记录等隐私数据可能被非法贩卖,导致账号被盗、个人信息泄露,甚至引发网络诈骗等连锁风险。

至于有效性,刷赞带来的“虚假繁荣”更像是一场精心设计的自我欺骗。从社交价值来看,点赞的本质是情感连接的具象化——好友的点赞往往基于对内容的认同、对发布者的关心,或是共同的兴趣共鸣。而刷赞而来的点赞,多为陌生账号甚至“机器人账号”,既无真实互动,也缺乏情感温度,反而可能让好友察觉到异常,降低对发布者的信任度。曾有用户分享经历:为让生日说说“热闹”些,购买了100个点赞服务,结果评论区出现大量“陌生人”点赞,真实好友反而觉得“刻意”,甚至调侃“你什么时候认识这么多‘僵尸粉’了?”对商家或自媒体而言,虚假点赞更是一把双刃剑:短期内数据看似亮眼,但用户一旦发现评论互动远低于点赞数(如100赞却无1条评论),便会识破“数据造假”的把戏,反而对品牌产生负面认知。事实上,社交平台早已重视“互动质量”而非“互动数量”,算法推荐机制更倾向于将高评论、高转发的内容推送给更多用户,单纯的高点赞对内容曝光的提升微乎其微。

随着用户对真实社交的需求提升,以及平台监管的持续收紧,QQ空间说说刷赞的“生存空间”正在不断压缩。2022年以来,腾讯多次升级“清朗行动”打击力度,仅上半年就封禁涉及虚假互动的账号超50万个,其中大部分为刷赞、刷粉丝的违规账号。同时,用户对“数据注水”行为的容忍度也在降低——在一项针对QQ空间用户的调查中,78%的受访者表示“对点赞数过高的说说会保持警惕”,65%的用户认为“真实互动比虚假数据更重要”。这种趋势下,刷赞产业链正在从“明面交易”转向“地下操作”,部分商家甚至开始诱导用户“手动互赞”,以规避平台检测,但这种模式依赖用户自发传播,效率低下且难以规模化,本质上仍是饮鸩止渴。

归根结底,QQ空间说说的核心价值在于连接真实的人际关系,而非冰冷的数字游戏。刷赞或许能暂时满足虚荣心,却以牺牲账号安全、社交信任为代价,最终得不偿失。与其追求虚假的热度,不如用心经营内容:分享真实的日常感悟、有价值的观点输出,或是与好友展开真诚的评论区互动——毕竟,真正有意义的社交,从来不是“刷”出来的,而是“走心”的。当用户放下对数字的执念,回归社交的本质,才能在QQ空间这个老牌平台上,找到属于自己的、有温度的连接。