QQ群刷赞百度知道的操作逻辑,本质是通过人为干预数据平台权重,试图以低成本获取短期曝光优势。具体而言,操作者会在特定QQ群中组织“刷手”,针对目标回答进行批量点赞,甚至配合评论、转发等行为,制造“高价值内容”的假象,进而影响百度知道的排序算法。这种模式在部分灰色地带的营销圈子中被视为“捷径”,但其“可行性”仅停留在表面,其背后隐藏的平台风险、质量缺陷与成本失衡,使其成为一条不可持续的歧路。

表面“可行”的幻觉:短期数据与算法漏洞的误读

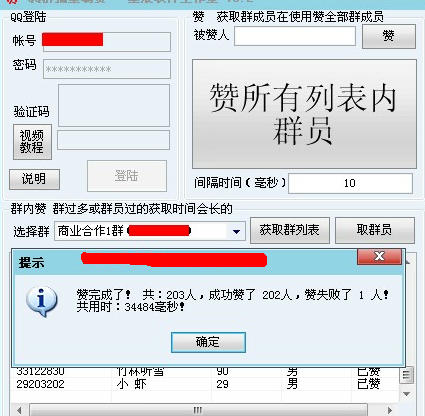

从操作流程看,QQ群刷赞似乎具备“可行性”:一方面,QQ群作为即时通讯工具,能快速聚合有偿刷手资源,单次点赞成本可低至0.1-0.3元,百次点赞仅需几十元,成本远低于正规内容推广;另一方面,百度知道早期的排序算法确实存在“点赞权重依赖”,部分回答在短时间内获得数十点赞后,确实可能短暂挤进搜索结果前列,让操作者误以为“有效”。

但这种“可行”是建立在平台规则滞后与算法漏洞的基础上的。随着百度对内容生态的治理升级,其算法已能识别“异常点赞行为”——例如同一IP短时间内大量点赞、账号无历史互动记录却集中点赞特定回答、点赞时间呈现规律性批量操作等。这些行为会被标记为“作弊数据”,不仅无法提升真实权重,反而可能导致回答被限流、账号降权,甚至封禁。所谓的“短期见效”,本质是与平台规则的博弈,而博弈的天平永远向规则制定者倾斜。

不可行的深层逻辑:平台反作弊机制的降维打击

百度作为成熟的搜索引擎平台,早已构建起覆盖“数据-行为-账号”的多维反作弊体系。在数据层面,系统会实时监测点赞的“质量维度”:真实用户的点赞通常伴随浏览时长(如停留30秒以上)、页面滚动行为、甚至后续的评论咨询,而刷赞行为多为“一键点击”,无任何有效交互。数据显示,百度算法对“异常点赞”的识别准确率已超过95%,一旦触发判定,相关数据会被直接清零,且账号会被纳入“重点监控名单”。

在账号层面,参与刷赞的QQ群成员多为低权重账号,甚至批量注册的“僵尸号”。这些账号缺乏历史活跃记录、无实名认证、无垂直领域互动痕迹,其点赞行为在算法看来毫无“可信度”。更关键的是,百度已打通账号体系,若同一QQ群成员多次参与刷赞,其关联的百度账号、手机号、设备信息均可能被标记,导致“一损俱损”。试图通过低质量账号刷赞提升权重,无异于用沙子堆砌高楼,平台反作弊机制的轻轻一推,便会轰然倒塌。

质量悖论:刷赞无法解决“内容价值”的核心命题

百度知道的本质是“问答社区”,其核心价值在于为用户提供真实、有效的解决方案。用户搜索问题的初衷是获取答案,而非点赞数——一个拥有100个赞但内容空洞的回答,远不如一个无赞但直击痛点的回答更能获得用户信任。这种“内容价值优先”的逻辑,决定了刷赞行为的根本性缺陷。

从实际效果看,刷赞带来的“虚假繁荣”反而会损害账号长期发展。当用户点击高赞回答却发现内容敷衍时,会产生“被欺骗感”,不仅不会关注账号,还可能通过“踩”“举报”等行为降低回答权重。同时,百度算法已引入“用户停留时长”“跳出率”“二次搜索转化”等指标,这些真实用户行为数据,是刷赞无法伪造的。一个依赖刷赞的回答,即便短期获得曝光,也会因低用户留存率而被算法判定为“低质内容”,最终被自然流量淘汰。

成本失衡:短期投入与长期风险的“负收益游戏”

从成本收益分析,QQ群刷赞是一场典型的“负收益游戏”。表面看,单次刷赞成本低廉,但若想持续维持高点赞量,需不断投入资金——例如一个回答需保持每日50个点赞才能维持排名,月成本便需450元以上。这种投入无法带来真实转化(如咨询、购买、关注),仅是“数据泡沫”。

更隐蔽的成本在于“风险成本”。一旦账号因刷赞被封禁,前期积累的内容、粉丝、信誉将全部清零,重新注册需从零开始。对于企业或专业答主而言,这种损失远超刷赞节省的推广费用。相比之下,通过优质内容自然获得的流量,虽然见效慢,但用户粘性强、转化率高,且能持续积累账号资产。刷赞看似“省钱”,实则用长期价值换取短期数据,本质是“捡了芝麻丢了西瓜”的短视行为。

真正的“可行之道”:回归内容本质与平台规则

与其纠结于“QQ群刷赞百度知道是否可行”,不如探索真正可持续的提升路径。百度官方早已明确,优质内容、专业回答、用户互动是提升权重的核心要素。具体而言,可通过以下方式实现有效增长:

其一,深耕垂直领域,打造“专家人设”。在特定领域(如教育、医疗、科技)持续输出专业解答,用数据和案例支撑观点,让用户感受到“有用性”。例如,医疗类回答可引用临床数据,教育类回答可结合教学案例,这类内容更容易被算法识别为“高价值”。

其二,优化回答结构,提升用户体验。百度算法已引入“内容可读性”指标,包括段落清晰度、关键词布局、图文结合等。例如,将复杂问题拆解为“问题定义+原因分析+解决方案”三部分,插入相关图片或流程图,能显著提升用户停留时长。

其三,主动引导用户互动,积累真实数据。在回答结尾设置互动引导(如“如有疑问可进一步咨询”),及时回复用户评论,甚至发起相关问题讨论,这些行为能向算法传递“内容受认可”的信号,自然提升权重。这些方法虽需投入时间与精力,但每一步都在为账号“筑基”,而非制造“泡沫”。

结语:歧路亡羊,正道致远

QQ群刷赞百度知道的“可行性”,本质是对平台规则的误判与对内容价值的轻视。在百度内容生态日益规范的今天,任何试图通过作弊手段走捷径的行为,终将被算法反制。真正的“可行”,从来不是钻规则的空子,而是理解规则、尊重规则,用优质内容赢得用户与平台的认可。对于答主而言,与其在QQ群的刷赞指令中消耗精力,不如回归“解决问题”的初心——因为百度知道的本质,永远是“人找答案”,而非“数据表演”。唯有如此,才能在内容创作的道路上走得更稳、更远。