QQ说说作为腾讯QQ生态中重要的社交互动场景,承载着用户分享生活、表达情感、维系社交连接的核心功能。然而,近年来“QQ说说刷赞行为”逐渐演变为一种普遍现象,部分用户通过第三方工具、人工互赞或购买服务等方式刻意提升点赞数量,试图以此塑造“受欢迎”的社交形象。这种看似无伤大雅的“捷径”,实则暗藏多重不良后果,不仅扭曲社交生态的真实性,更对个体心理、社交信任及平台规则造成深层侵蚀。

社交生态的真实性被系统性破坏,是QQ说说刷赞行为最直接的恶果。QQ说说的核心价值在于“真实分享”——用户通过文字、图片记录生活点滴,好友通过点赞、评论传递关注与共鸣,这种基于真实情感的互动构成了社交网络的信任基石。但当刷赞行为介入,点赞数据便与真实情感脱钩,沦为可量化的“社交货币”。一条内容若获得远超实际互动的点赞数,会形成“热门假象”,误导其他用户对内容价值的判断,导致优质内容因缺乏“刷赞资源”被淹没,而低质甚至虚假内容因虚假数据获得曝光,破坏平台的内容分发逻辑。长期以往,用户会对QQ说说的互动数据产生普遍质疑:“这条说说的高赞是真实的吗?”“他/她真的这么受欢迎吗?”当真实性被消解,社交平台便失去了作为情感连接载体的基本意义,沦为数据表演的舞台。

个体心理在虚假认同的裹挟下逐渐扭曲,是刷赞行为更深层的隐性危害。人类作为社会性动物,对“被认可”有着本能需求,而QQ说说的点赞数在某种程度上成为衡量“社交价值”的直观指标。部分用户为获得高赞,逐渐将分享内容的出发点从“表达自我”异化为“迎合数据”,发布内容前反复计算“点赞率”,甚至刻意模仿“爆款模板”,放弃个性化表达。更甚者,当刷赞成为习惯,用户会陷入“点赞依赖症”——真实互动无法满足其对认同的渴求,必须通过虚假数据维持心理平衡。心理学研究表明,长期依赖外部评价构建自我价值感,容易导致焦虑、自卑等负面情绪,一旦失去“刷赞”的支撑,个体可能陷入更深的自我怀疑。这种对虚拟数据的执念,实质是将自我价值绑定于不可靠的泡沫之上,最终在真实社交中迷失方向。

社交信任的根基因虚假互动而逐渐松动,是刷赞行为对人际关系的隐性破坏。QQ说说的点赞本质上是“轻量级社交信号”,传递的是“我看到了,我关注你”的善意。当刷赞让这一信号失去真实性,好友间的情感连接便被稀释。试想,当你看到好友的每条说说都获得几十甚至上百点赞,却发现评论者寥寥无几,你还会相信这些点赞背后的真诚吗?更值得警惕的是,部分“刷赞群组”或“互赞平台”的建立,催生了“功利性社交”——用户加入群组并非出于兴趣,只为交换点赞,这种基于利益交换的互动,将社交关系简化为“数据互换”,削弱了情感的深度与温度。当用户意识到多数点赞只是“刷出来的数字”,对他人社交动态的关注度会自然降低,久而久之,QQ说说的社交属性被削弱,用户间的信任纽带也随之断裂。

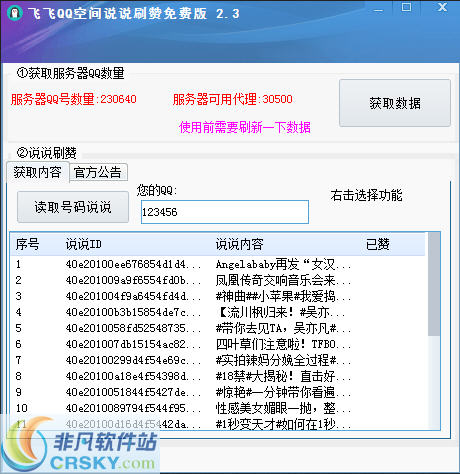

平台规则的触碰与账号安全的潜在风险,是刷赞行为不可忽视的现实代价。腾讯QQ平台明确禁止使用第三方工具或非正常手段提升互动数据,在《用户协议》中多次强调“禁止刷量、作弊等行为”。用户若通过非法软件或购买服务刷赞,轻则触发平台的风控机制,导致点赞数据被清零、限流,重则面临账号封禁、信用分降低等处罚。更严重的是,部分刷赞平台为获取用户信息,可能植入木马病毒或窃取账号隐私,导致用户财产损失或个人信息泄露。2022年腾讯安全报告曾指出,超过60%的社交账号异常登录源于参与“刷赞、刷粉”等违规活动,可见刷赞行为不仅违反平台规则,更可能将用户置于安全风险之中。

长期来看,QQ说说刷赞行为还会导致用户社交能力的退化。真实社交能力的培养,依赖于在互动中观察、倾听、共情,而刷赞行为让用户习惯了“一键获取认同”的捷径,减少了对他人内容的深度关注,也放弃了通过评论、私信等真实方式建立连接的机会。当用户习惯了用数据衡量社交价值,便难以在现实社交中捕捉微妙的情感信号,难以通过真诚的沟通维系关系。这种“虚拟社交依赖症”若蔓延至现实生活,可能导致用户在面对面交流时感到不适,甚至出现社交恐惧,最终形成“线上刷赞成瘾,线下社交失能”的恶性循环。

在数字社交日益普及的今天,QQ说说刷赞行为看似是“无伤大雅的小事”,实则是对社交本质的背离,是对真实情感的消解,是对个体心理的侵蚀。真正的社交连接,从不在于点赞数的多寡,而在于每一次互动的温度——一条真诚的评论,一句简单的问候,远比一百个虚假的点赞更能传递情感价值。放下对“数据表演”的执念,回归真实分享的本质,才能让QQ说说重新成为情感交流的桥梁,让社交在真实与真诚中焕发生机。