QQ说说作为腾讯社交生态的经典场景,点赞互动始终是用户表达态度、维系关系的重要符号。但“QQ说说能刷赞吗?可靠的方法有哪些?”这一问题背后,折射出的是社交虚荣与真实需求的博弈,更是平台规则与用户行为的持久拉扯。

刷赞的真相:平台规则与技术风险的博弈

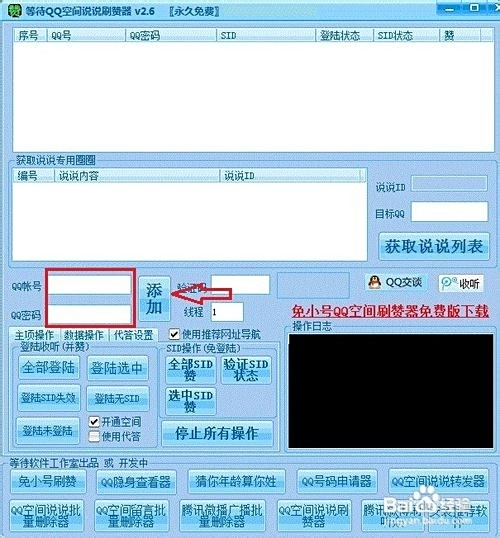

腾讯对QQ说说的点赞机制有明确规范,任何通过第三方工具、群控软件或人工刷赞的行为,均属于违规操作。早期部分第三方工具通过模拟用户点击或利用平台漏洞实现批量点赞,但随着腾讯风控系统的升级(如行为轨迹分析、设备指纹识别、AI异常检测算法),这类工具的生存空间被极大压缩。用户使用此类工具不仅面临账号被限流、封禁的风险,还可能因数据泄露导致隐私安全问题——曾有案例显示,所谓“刷赞神器”实为木马程序,在获取用户QQ账号权限后,自动向好友发送诈骗链接或盗取游戏装备。

事实上,平台对异常点赞行为的打击从未停止。QQ的“反作弊系统”会实时监测点赞行为:若某条说说的点赞数在短时间内激增(如10分钟内从10个赞飙升至1000个赞),或点赞用户的账号存在异常特征(如无头像、无动态、异地登录),系统会自动触发人工审核,一旦判定为刷赞,不仅删除异常点赞,还可能对账号处以“禁止发布说说”“限制点赞功能”等处罚。这种“零容忍”态度,使得刷赞从“灰色操作”沦为“高风险投机”。

刷赞的“价值”幻觉:短期虚荣与长期社交损耗

许多用户追求QQ说说点赞,本质是对“社交认可度”的焦虑:高点赞数被等同于内容优质、人缘好,甚至成为某些圈层的“社交货币”。但这种幻觉经不起推敲。

一方面,刷赞带来的虚假数据无法转化为真实社交关系。好友不会因为你的点赞数增加而更愿意与你互动,反而可能察觉到数据异常后产生疏离感——当你精心策划的“高赞说说”下,点赞列表尽是“僵尸号”或陌生小号时,社交信任早已悄然崩塌。另一方面,长期依赖刷赞会形成“内容创作惰性”。用户为追求点赞数而降低内容质量,陷入“刷赞-虚假满足-内容贬值-继续刷赞”的恶性循环:原本可能记录生活感悟的说说,变成“求赞”式文案(“点赞过百更新后续”),甚至直接转发“刷赞教程”,最终导致账号在社交圈中失去辨识度。

社交的本质是“连接”,而非“表演”。QQ说说的真正价值,在于分享真实生活、获得情感共鸣——一条记录毕业旅行的说说,配上一张模糊的合影和几句感慨,可能比百万赞的网红摆拍更让好友暖心。这种“真实的互动”,才是社交关系的粘合剂,而非冰冷的数字。

可靠的“点赞密码”:内容深耕与真实互动

与其寻找不可靠的刷赞方法,不如回归社交本质,通过提升内容质量和互动策略自然获得点赞。

内容是核心。QQ说说的用户群体偏年轻化,图文结合、情感真挚的内容更易引发共鸣。例如,分享生活碎片时,避免流水账式的记录,而是加入细节描写(如“今天街角的梧桐叶落了三片,像给地面铺了层金箔”)或个人感悟(如“加班到深夜,便利店的热豆浆突然有了家的味道”);发布观点类内容时,避免空泛议论,而是结合具体案例(如“最近读《平凡的世界》,突然理解了孙少平的坚持——原来真正的热爱,是明知平凡却不甘平庸”)。这种“有温度的内容”,能激发好友的情感共鸣,自然带来点赞。

互动是催化剂。主动为好友的说说点赞、评论,尤其是针对具体内容的真诚反馈,能有效提升账号活跃度。例如,好友分享宠物照片时,与其简单点赞,不如评论“这只柯基的歪头杀也太可爱了!是在等你给它零食吗?”;好友吐槽工作压力时,一句“我懂这种加班后的疲惫,周末一起去吃顿好的吧?”远比机械的点赞更能拉近距离。当你持续为他人提供情绪价值,好友也会在你发布内容时更愿意回以互动——这是社交的“ reciprocity原则”(互惠原则),也是自然点赞的底层逻辑。

精准定位受众。QQ的“兴趣部落”“好友分组”功能,能让内容触达更精准的人群。例如,你擅长摄影,可将作品发布到“摄影爱好者”部落,吸引同好点赞;若想分享育儿心得,可设为“宝妈好友”可见,避免无关人群刷屏。这种“垂直领域的内容”,不仅更容易获得高质量点赞,还能帮你积累精准社交圈,为后续互动打下基础。

趋势与选择:从“刷赞”到“被看见”的进阶

随着社交平台对“真实互动”的重视,QQ说说的算法也在调整:更倾向于将优质内容推送给有相似兴趣或互动频繁的用户,而非单纯追求点赞数。这意味着,用户需要从“刷赞思维”转向“被看见思维”——如何让内容在目标人群中产生价值,而非仅仅追求数字。

例如,针对特定兴趣群体(如汉服、电竞、考研)分享专业内容,或在热点话题下发表独到见解(如“最近‘脆皮年轻人’的话题火了,其实健康管理的核心不是‘拼命’,而是‘可持续’”),这类“垂直领域的内容”更容易吸引精准粉丝,获得高质量点赞。同时,QQ说说的“私密分组”功能也为用户提供了一个平衡:部分生活分享可设为仅好友可见,在保护隐私的同时,与核心好友建立更真实的互动关系,这种“小而精”的社交模式,远比“大而虚”的点赞数更有意义。

QQ说说的点赞,从来不是一场数字竞赛,而是情感共鸣的记录。放弃对“刷赞”的执念,回归内容创作的初心,用真诚连接他人,你会发现,那些自然而来的点赞,才是社交中最温暖的回响。在数字时代,真正的社交高手,不是拥有最多点赞的人,而是被最多人真心记得的人。