在社交平台的内容生态中,点赞作为用户互动的核心指标,其真实性直接影响内容价值的评估与传播效率。然而,批量化的刷赞行为长期困扰着QQ等社交平台,不仅扭曲内容热度排序,更破坏了用户信任基础。为此,QQ推出的防刷点赞功能被视为维护生态公平的关键防线,但其在实际对抗中的有效性,始终伴随着技术迭代与黑产博弈的双重考验。

刷赞行为的本质是“流量造假”,其背后交织着商业利益、虚荣心驱动及技术漏洞的多重因素。从商业角度看,部分商家、MCN机构通过刷赞提升账号权重,以吸引真实用户关注或完成平台考核指标;从个人层面,部分用户为满足虚荣心,通过第三方服务购买点赞;从技术视角,早期社交平台对点赞行为的识别逻辑较为简单,仅依赖“点赞次数”单一维度,导致黑产可轻易利用脚本、虚拟账号批量操作。这种“数据注水”现象不仅让优质内容被淹没,更导致平台算法推荐失真,最终损害普通用户的体验。

QQ防刷点赞功能的核心价值,在于通过技术手段构建“真实互动”的防护网。其底层逻辑并非简单的“限制点赞数量”,而是基于多维度特征识别的动态风控体系。具体而言,系统会实时监测账号的“行为指纹”——包括点赞频率(如短时间内集中点赞异常内容)、设备特征(同一设备登录多个异常账号)、IP地址(高频切换地理位置的点赞行为)以及用户历史互动模式(长期无互动账号突然高频点赞)。当识别到符合“刷赞特征”的行为时,系统会触发分级处置:对轻微异常行为进行提醒或临时限制,对恶意刷赞账号直接拦截点赞请求并记录风控档案。这种“精准识别+动态拦截”的机制,从技术上大幅提升了刷赞行为的操作门槛。

然而,防刷点赞功能的“有效性”始终存在边界,其根本原因在于社交平台与黑产之间的“技术博弈”从未停止。黑产团队为规避检测,不断升级作案手段:例如,通过“人工模拟”代替脚本操作,让点赞行为更贴近真实用户(如随机间隔时间、模拟浏览内容后再点赞);利用“养号”策略,通过长期模拟正常互动(如发动态、评论、好友聊天)将虚拟账号“养白”,再逐步用于刷赞;甚至通过跨境服务器、动态IP池等技术手段,规避平台的地域和行为特征检测。这些“对抗性升级”使得QQ防刷点赞功能难以实现“100%拦截”,只能将刷赞行为控制在“可容忍范围”内。

从现实应用场景来看,QQ防刷点赞功能在“低级刷赞”和“规模化刷赞”上表现突出,但对“精细化刷赞”仍存在识别盲区。例如,针对使用简单脚本进行的“秒赞”行为,系统可基于短时间内高频操作特征迅速拦截;对批量虚拟账号的集中点赞,通过设备指纹和IP聚类分析可有效识别。但对“养号+人工模拟”的精细化刷赞,由于行为模式与真实用户高度相似,系统可能产生“漏判”。此外,普通用户的误操作也可能被误伤——例如,用户在大型活动中快速为多个好友点赞,或因网络延迟重复点击,可能触发系统风控,影响正常互动体验。这种“误判率”与“漏判率”的平衡,成为衡量功能有效性的关键指标。

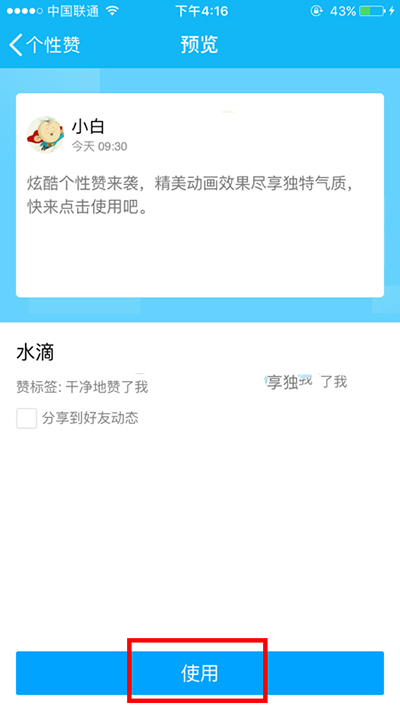

更深层次看,QQ防刷点赞功能的“有效性”不仅取决于技术,更依赖于平台对“内容生态治理”的整体策略。单纯的技术拦截只能治标,唯有构建“识别-处置-教育”的闭环体系,才能从根本上压缩刷赞空间。例如,平台可结合用户信用体系,对长期真实互动的账号给予“点赞豁免权”,降低误判概率;通过算法优化,弱化“点赞数”在内容推荐中的权重,转而增加“评论深度”“转发质量”等更真实的互动指标;同时,向用户普及刷赞风险,引导其通过优质内容获取自然流量。这种“技术+规则+教育”的综合治理模式,才是提升防刷点赞功能长期有效性的核心路径。

未来,随着AI技术的深度应用,QQ防刷点赞功能有望向“智能预判”升级。例如,通过机器学习分析用户的历史行为序列,提前识别“潜在刷赞意图”;利用图神经网络挖掘账号之间的隐藏关联,精准打击“黑产矩阵”;甚至结合生物识别技术(如操作习惯、打字节奏),进一步区分“真人操作”与“模拟行为”。但需警惕的是,黑产技术同样会同步进化,这种“攻防对抗”将长期存在。因此,防刷点赞功能的“有效性”并非静态指标,而是动态平衡的结果——它需要平台持续投入技术研发,也需要用户、监管机构等多方共同维护社交生态的真实性。

归根结底,QQ防刷点赞功能的本质,是平台在“用户体验”与“流量利益”之间的权衡选择。其有效性不仅体现在技术拦截的成功率上,更体现在能否让点赞回归“情感共鸣”的初心——当每一次点赞都承载着真实的认同与反馈,社交平台的内容生态才能真正实现良性循环。这不仅是技术的胜利,更是对“真实价值”的坚守。