在短视频平台的无限滑动中,“一刷一个赞”已超越简单的互动行为,成为数字社交时代的一种底层语言——它既是算法对用户注意力的精准捕捉,也是个体在虚拟世界中的情感锚点,更是重构社交价值判断的隐性规则。这个看似随意的网络梗,背后藏着技术、心理与社会文化的复杂交织,值得我们穿透表象,拆解其深层含义。

“一刷”的动作,本质是算法与用户共谋的结果。当短视频平台的推荐流通过“无限下滑”设计打破传统内容边界,用户手指的每一次上滑都成为算法训练的数据样本。而“点赞”作为成本最低的互动行为(无需评论、无需转发,仅需一次轻点),被算法优先推送至显眼位置——它往往位于视频右下角,与“关注”“分享”形成互动梯度,成为用户在“被动接收-主动反馈”循环中最自然的出口。这种设计让“一刷一个赞”从偶然行为变成条件反射:用户在滑动中本能地完成“观看-判断-点赞”的瞬时流程,算法则根据这一反馈进一步优化内容推荐,形成“刷-赞-再刷”的闭环。可以说,“一刷”是技术逻辑下的用户行为驯化,而“一个赞”则是这种驯化最直观的输出。

从符号价值看,“一个赞”早已超越“认同”的本义,演变为数字时代的社交货币。在现实社交中,点头、微笑是低成本的情感表达;而在虚拟空间,点赞成为这种表达的数字化延伸——它不需要深思熟虑,却能传递“我看到了”“我支持你”“我有共鸣”等模糊却有效的信号。当“一刷一个赞”成为常态,点赞的意义开始分层:对内容创作者而言,每个“赞”都是流量的通行证,是算法判断内容价值的关键指标,直接关系到曝光与收益;对普通用户而言,点赞是构建“在场感”的方式,在信息爆炸的时代,为他人点赞等于宣告“我存在于你的社交网络中”,是维系虚拟关系的“社交礼仪”。这种货币化属性让“一刷一个赞”从个人行为升级为群体参与的价值共建——当无数个“赞”汇聚,便构成了内容生态的“点赞经济”,而用户则在无意识中参与了这场经济的运转。

更值得玩味的是,“一刷一个赞”背后隐藏着当代人的情感补偿机制。在快节奏的现代社会,深度情感交流变得越来越奢侈,而短视频的碎片化内容恰好填补了这种“情感空缺”。用户在滑动中快速切换情绪:萌宠视频带来治愈感,知识类视频提供获得感,搞笑段子引发即时愉悦——这些短暂的情感波动,通过“一个赞”被固化、被确认。点赞行为本身成为情绪的“出口”:当用户为视频点赞时,不仅是认可内容,更是在宣泄“我此刻的情绪需要被看见”。这种“即时反馈-情绪满足”的循环,让“一刷一个赞”成为一种低成本的情感疗愈方式。但硬币的另一面是,这种浅层互动可能导致情感麻木——当点赞成为习惯,用户对真实情感的感知力可能逐渐下降,从“为内容感动”退化为“为点赞而点赞”。

“一刷一个赞”的流行,也折射出数字社交中的“从众效应”与“身份焦虑”。在算法构建的“信息茧房”中,用户看到的内容往往被同质化包围,而点赞数作为最直观的“社交证明”,成为判断内容价值的“快捷方式”。当用户看到一条视频拥有大量点赞时,会下意识认为“这是大众认可的优质内容”,从而更倾向于点赞——这种“多数即正确”的心理,让“一刷一个赞”成为群体意识的体现。同时,点赞数据也成为个体身份的延伸:创作者将点赞数视为“影响力”的象征,普通用户则通过点赞“热门内容”来构建自己的“品味人设”。在这种逻辑下,“一刷一个赞”既是融入群体的通行证,也是缓解身份焦虑的安全阀——我们通过点赞证明自己“跟得上潮流”,避免在虚拟世界中成为“被遗忘的少数”。

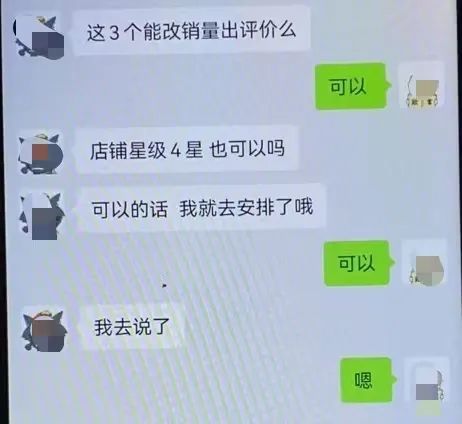

然而,“一刷一个赞”的泛滥也带来了值得警惕的挑战。当点赞数据成为衡量内容价值的唯一标准,创作者可能陷入“点赞焦虑”,为追求数据而刻意迎合算法,导致内容同质化、低质化。更严重的是,“刷赞”产业链的兴起让“一刷一个赞”的真实性受到侵蚀——虚假点赞、机器刷量等行为,不仅扭曲了内容生态,也让用户的点赞行为失去意义。此外,“一刷一个赞”的浅层互动可能加剧社交关系的“空心化”:当点赞成为维系关系的唯一方式,真实的情感交流被简化为数字符号,人与人之间的连接变得脆弱而表面。

理解“一刷一个赞”的特别含义,本质是理解数字时代人类的生存状态。它既是技术进步的产物,也是人性需求的映射;既是社交创新的体现,也是文化异化的信号。在这个点赞成为“数字呼吸”的时代,我们需要保持清醒:点赞不是目的,而是情感交流的起点;数据不是价值,而是内容质量的副产品。或许,真正的“赞”,不是手指的轻点,而是内心的认同;真正的连接,不是算法的推送,而是灵魂的共鸣。当我们在“一刷一个赞”的洪流中,偶尔停下来思考“我为何而赞”,或许就能在数字世界中,找回更真实的自己。