在社交媒体竞争日益激烈的当下,“点赞”已成为衡量内容影响力的重要指标,而“七妹刷赞社区”这类号称能快速提升点赞数的服务,也随之涌入大众视野。这类平台是否真能兑现“增加点赞数”的承诺?其背后隐藏的逻辑、风险与真实价值,需要我们跳出“数字焦虑”,从社交平台机制、用户行为本质和长期运营策略三个维度深入剖析。

“七妹刷赞社区”的核心逻辑:用“效率”置换“真实性”

所谓“七妹刷赞社区”,本质上是通过非自然手段为用户内容注入虚假流量的服务。其运作模式大致可分为三类:一是机器批量刷量,利用自动化程序模拟用户点击,短时间内制造大量点赞;二是人工“水军”点赞,通过雇佣真实账号手动互动,规避基础反作弊系统;三是“互赞”社群,引导用户通过“点赞换点赞”实现数据虚假繁荣。这些服务的核心卖点直击用户痛点——“效率”:传统内容运营需通过优质内容、精准定位和持续互动积累点赞,而刷赞服务将这一过程压缩至“分钟级交付”。

然而,这种“效率置换”的前提是牺牲真实性。社交平台的设计初衷是构建真实连接,点赞行为本质上是用户对内容的情感认同或价值认可。当点赞脱离真实用户意愿,沦为可交易的数字符号时,其原有的社交属性已被异化。正如某平台算法工程师所言:“我们识别异常点赞的逻辑,不仅看数量增速,更看点赞用户的画像与内容的匹配度——一篇关于母婴护理的帖子,却来自大量游戏账号的点赞,本身就是危险信号。”

短期数字增长与长期价值陷阱:算法反作弊的“猫鼠游戏”

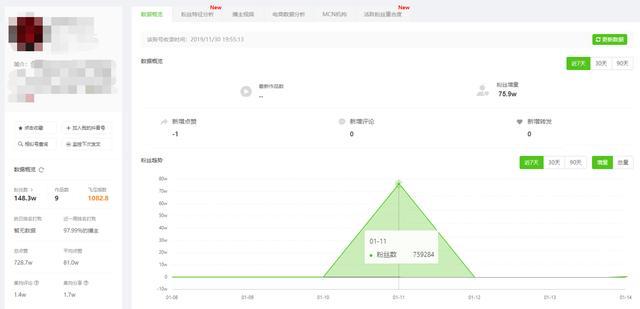

“七妹刷赞社区”能否增加点赞数?从短期数据层面看,确实存在“效果”。用户支付费用后,能在短时间内看到点赞数显著上升,这种即时反馈极易让人产生“服务有效”的错觉。但这种“效果”建立在算法漏洞之上,且随着平台反作弊能力的升级,其可持续性正急剧下降。

以主流平台为例,目前已建立多维度的反作弊体系:一是行为特征分析,如点赞频率、设备指纹、IP地址集中度等,机器刷量常因“行为模式过于规律”被标记;二是用户画像匹配,系统会分析点赞账号的历史互动记录、兴趣标签与目标内容的相关性,低相关度点赞会被判定为异常;三是数据清洗机制,平台会定期清理异常数据,导致部分刷赞用户的点赞数“一夜清零”。更严重的是,频繁刷赞可能触发平台处罚,轻则限流降权,重则封禁账号,尤其对商业账号而言,这种“饮鸩止渴”式的数据造假可能直接导致变现能力丧失。

更深层的价值陷阱在于,虚假点赞无法转化为真正的社交资产。一个拥有10万点赞但评论区寥寥无几的帖子,在真实用户眼中反而会暴露“内容质量不足”的本质。社交平台的算法推荐逻辑早已从“唯数据论”转向“互动质量优先”——评论、转发、收藏等深度互动行为,对权重的提升远高于单纯的点赞数。刷赞服务制造的“虚假繁荣”,不仅无法助力内容触达更多真实用户,反而可能因互动率低而被算法判定为“低质内容”,陷入“越刷越没流量”的恶性循环。

从“点赞焦虑”到“真实互动”:重建内容价值的底层逻辑

为什么用户会对“点赞数”产生如此强烈的焦虑?本质上,这是社交平台“数据可视化”机制带来的比较压力。在信息过载的时代,点赞数成为内容“受欢迎程度”的最直观体现,许多用户误以为“高点赞=高影响力”,从而陷入对数字的追逐。但真正的影响力,从来不是数字的堆砌,而是内容触达人群的精准度、用户粘性的深度以及商业转化的可能性。

与其依赖“七妹刷赞社区”的虚假数据,不如回归内容运营的本质:真实互动才是提升点赞数乃至整体影响力的核心路径。具体而言,可从三个方向发力:一是精准定位目标用户,了解其兴趣偏好和内容需求,让内容“有的放矢”;二是优化内容质量,无论是图文的视觉呈现、文案的情感共鸣,还是视频的叙事节奏,都需以“用户价值”为核心;三是主动引导互动,如在文末提出开放性问题、发起话题讨论,或通过社群运营培养忠实粉丝,让点赞成为“自然发生”的行为。

例如,某小红书美妆博主早期也曾尝试刷赞,后发现数据虽涨但粉丝转化率极低。后来她转向深耕“成分党”内容,详细解析产品配方与功效,并积极回复评论区用户提问,半年内真实粉丝增长3万,笔记平均点赞数从200+提升至2000+,且商业合作邀约显著增加。这印证了一个朴素的道理:当内容足够优质,用户会自发成为“点赞者”和“传播者”,无需依赖外部“助力”。

结语:让点赞回归“情感认同”的本质

“七妹刷赞社区”能否增加点赞数?从技术层面看,它能短暂制造虚假数据;但从价值层面看,它无法带来真正的社交影响力,反而可能让用户陷入“数据依赖”的陷阱。在社交平台算法日益智能、用户审美不断提升的今天,任何脱离真实互动的数据操纵,终将被市场淘汰。

与其焦虑“点赞数不够”,不如将精力投入到内容创作与用户连接中。当每一个点赞都承载着用户的真实情感认同,当数字成为内容价值的自然映射,这样的“点赞数”才真正具有意义。毕竟,社交媒体的本质是“连接”,而非“数字游戏”。