当用户在QQ社交媒体上试图通过第三方工具或非官方渠道刷取点赞时,本质上是在主动或被动地打开一个多重风险的黑箱。这种行为不仅违反平台规则,更将用户置于隐私泄露、财产损失甚至账号安全的多重威胁之下,其背后的风险逻辑远比“点赞数据造假”本身更为复杂和深远。QQ作为腾讯旗下核心社交平台,其庞大的用户基数、精细化的社交关系链以及与腾讯生态系统的深度绑定,使得刷赞行为引发的隐私泄露呈现出“杠杆效应”——单一用户的风险可能通过社交关系网扩散,进而引发系统性安全危机。

一、技术漏洞:第三方工具的“数据窃取后门”

用户尝试刷赞时,最直接的途径是使用非官方的“刷赞软件”或“脚本工具”。这些工具通常以“一键涨粉”“快速点赞”为诱饵,要求用户授权QQ账号权限,而其技术实现过程中存在不可忽视的安全漏洞。从技术架构看,QQ的社交数据体系采用多层加密和权限隔离机制,但第三方工具无法通过官方API接口获取点赞功能,只能通过模拟登录、逆向工程等黑灰产技术手段强行突破。这一过程中,工具开发者会植入恶意代码,在用户授权的伪装下,窃取包括但不限于以下数据:

首先是基础身份信息,如QQ号、昵称、头像、性别等公开数据;其次是社交关系链数据,包括好友列表、群聊成员、亲密好友标记等,这些数据是构建用户社交画像的核心;更为敏感的是行为数据,如聊天记录关键词、点赞内容偏好、浏览习惯等,甚至可能获取用户的地理位置信息(通过QQ空间动态定位功能)。这些数据一旦被黑灰产团伙掌握,即可用于精准诈骗、账号盗卖或非法营销,而用户在授权时往往仅关注“能否刷赞”,对背后的数据窃取机制缺乏认知。

二、黑灰产链条:从“刷赞需求”到“隐私商品”的转化

刷赞行为催生的黑灰产产业链,本质上是将用户的“社交虚荣心”转化为“隐私商品”的完整链条。在这一链条中,用户不仅是需求方,更是数据供给方——其主动提供的账号权限,成为黑灰产团伙低成本获取海量隐私数据的“入口”。

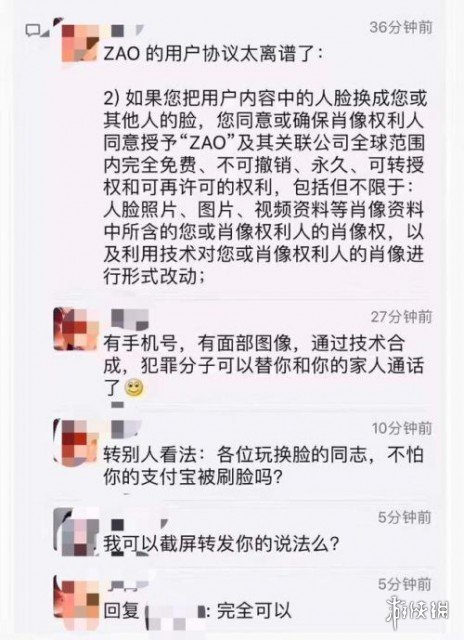

具体而言,黑灰产团伙会通过以下步骤操作:第一步,开发或购买刷赞工具,以“免费试用”“低价包月”等吸引用户;第二步,诱导用户完成授权,工具在后台运行时自动收集用户数据;第三步,将收集到的数据进行分类处理,如将“年轻女性用户+美妆内容点赞偏好”打包成“精准营销标签”,将“高净值用户+频繁群聊”标记为“潜在诈骗目标”;第四步,通过暗网或地下渠道出售这些数据包,形成“数据窃取-加工-贩卖”的闭环。值得注意的是,QQ作为老牌社交平台,许多用户的账号绑定了手机号、微信支付、甚至企业邮箱等关联信息,这使得单一QQ账号的隐私价值被进一步放大——黑灰产团伙可通过QQ数据逆向关联其他平台的用户身份,实现跨平台数据整合,威胁范围远超社交场景本身。

三、社交关系链的“病毒式扩散”:隐私泄露的杠杆效应

QQ社交的核心优势在于其强关系链属性,而这一属性在刷赞风险中异化为“风险放大器”。当用户使用第三方工具刷赞时,工具往往会通过其社交关系链进行“裂变传播”——例如,自动向好友发送推荐链接,或以“好友助力”为由诱导好友点击恶意链接。这一过程中,不仅原始用户的数据被窃取,其好友也可能被卷入风险链条,形成“一人中招,多人受害”的连锁反应。

更值得警惕的是,QQ的“群聊”功能为黑灰产提供了高效的扩散渠道。一个恶意链接通过群聊发送,可在短时间内触达数百名用户,而群成员基于对“熟人社交”的信任,往往降低警惕性,点击率远高于普通广告。此外,QQ空间的“点赞可见”“分组可见”等隐私设置,也可能被刷赞工具利用——工具通过分析用户的隐私设置规则,反向推断其社交圈层结构,进一步细化数据标签。例如,若用户将“家庭动态”设置为“仅家人可见”,刷赞工具可记录这一行为,并将该用户标记为“家庭关系敏感型”,为后续的“杀猪盘”等精准诈骗提供数据支撑。

四、平台治理与用户认知的错位:风险意识的集体缺失

尽管QQ平台持续打击刷赞行为,通过技术手段识别异常点赞并限制账号功能,但用户对刷赞风险的认知仍存在明显偏差。这种错位主要体现在两方面:一是用户对“隐私泄露”的模糊认知,多数人认为“点赞数据无关紧要”,却忽视了社交关系链的敏感价值;二是对“第三方工具”的轻信,部分用户认为“正规软件不会盗数据”,却不知黑灰产团伙会通过“伪装正版”“篡改签名”等方式逃避检测。

更深层次的问题在于,刷赞行为背后折射的社交焦虑——在“点赞数=社交价值”的错误认知驱动下,用户主动选择忽视风险,甚至对平台的安全提示置若罔闻。这种集体性的风险认知缺失,使得黑灰产有了持续生存的土壤。事实上,QQ平台的安全机制并非无懈可击,但用户的主动授权行为,相当于为黑灰产打开了“合法”的数据通道,使得平台的技术防护措施被架空。

五、风险外溢:从虚拟社交到现实生活的威胁

隐私泄露的最终威胁,是从虚拟世界延伸至现实生活。当黑灰产团伙掌握用户的QQ社交数据后,可通过“社交工程学”实施精准诈骗。例如,利用用户的聊天记录关键词推断其近期需求(如“求职”“购物”),冒充好友或客服实施诈骗;或通过“好友列表”中的关系网,伪造“熟人推荐”诱导用户投资理财。此外,部分用户的QQ账号绑定了银行卡、身份证等敏感信息,刷赞工具的恶意代码可直接窃取支付密码,导致直接财产损失。

更严重的是,隐私数据的长期累积可能引发“身份盗用”风险。黑灰产团伙可利用用户的QQ数据伪造虚拟身份,从事网络诈骗、非法集资等违法犯罪活动,而原始用户可能因账号关联行为而承担法律责任。这种“风险转嫁”使得刷赞行为的后果远超“社交数据造假”,演变为现实生活中的安全危机。

在QQ社交媒体的生态中,刷赞行为从来不是单纯的“数据造假游戏”,而是一场用户与黑灰产之间的“数据博弈”。用户对社交虚荣的追求,与黑灰产对隐私数据的贪婪,共同构成了这一风险的底层逻辑。要规避风险,不仅需要平台加强技术防护和规则治理,更需要用户树立“数据主权”意识——明白每一次对第三方工具的授权,都是在用隐私为虚荣买单。唯有打破“刷赞=社交价值”的认知误区,才能真正切断黑灰产的数据链条,让社交回归纯粹的连接本质。