在短视频平台的流量逻辑里,点赞曾是衡量内容价值的核心标尺——它像一面镜子,照见创作者的用心,也指引着用户的兴趣方向。然而,当“双击点赞”的提示音反复响起,当“点赞数”成为内容页最显眼的数字,一个反直觉的现象正在蔓延:越来越多的人刷视频时,对“点赞”按钮下意识地选择了回避。这种普遍的“点赞抗拒”并非偶然,而是用户心理、平台机制与社会互动交织下的复杂结果,背后藏着数字时代个体对“互动”的重新定义。

一、点赞的“社交暴露”:公开表态下的隐形压力

点赞的本质是“公开的认可”,但在社交媒体语境下,这种公开性正成为用户的负担。不同于私下收藏的“自用属性”,点赞行为会被他人可见——朋友列表里可能留下“点赞过情感纠纷视频”的痕迹,同事或许会注意到“点赞过猎奇内容”的记录。这种“社交标签化”让用户陷入自我审查:点赞某条美食视频,是否会被认为“肤浅”?点赞某条社会议题,是否会被卷入争议?尤其当内容涉及价值观、生活方式等敏感领域时,点赞不再是简单的“喜欢”,而是被赋予了“立场宣告”的意味。

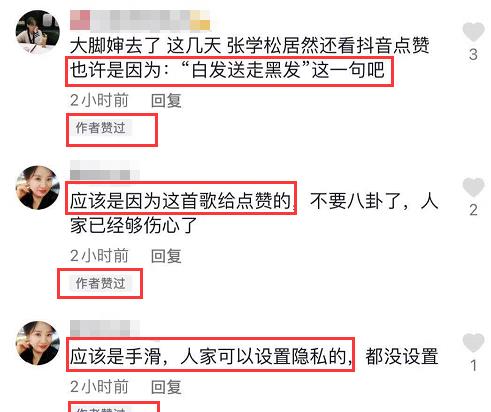

短视频平台的“社交链强化”加剧了这种压力。当平台将“共同点赞的好友”作为推荐逻辑的补充,用户的每一次点赞都可能暴露其兴趣圈层,甚至引发不必要的社交联想——比如点赞了小众亚文化内容,可能被贴上“非主流”标签;点赞了明星八卦,可能被认为“追星脑”。这种“被凝视感”让用户对点赞产生本能的警惕,宁愿选择“无痕浏览”,也不愿让私人偏好暴露在社交聚光灯下。

二、点赞的“价值通胀”:从“真心认可”到“流量工具”

早期互联网的点赞是稀缺的,用户愿意为真正触动的内容按下红心;但如今,短视频平台的“点赞通胀”已让这一行为失去意义。为激励创作者互动,平台设计了“点赞领福利”“点赞解锁后续内容”等机制,甚至通过算法推送“双击点赞有惊喜”的提示——点赞逐渐从“情感表达”异化为“流量任务”。

用户很快察觉到这种“工具化”倾向:一条视频的点赞数动辄十万、百万,但评论区却充斥着“赞了我再走”“互赞吗”的机械留言。当点赞成为数据游戏的筹码,用户开始质疑“我点的赞,究竟代表真心,还是被诱导的KPI?”更关键的是,过度强调点赞数据让平台内容陷入“劣币驱逐良币”的怪圈:创作者为迎合算法,刻意设计“求点赞话术”,内容质量反而被忽视。用户对这种“数据造假”的反感,最终投射到点赞行为本身——既然点赞无法反映真实价值,那“不点”反而成了理性的选择。

三、点赞的“操作惯性”:被动引导下的逆反心理

短视频平台的界面设计,本质是一场“注意力争夺战”。为提升互动率,工程师们将“点赞按钮”放在拇指最易触及的位置,用醒目的红色、跳动的心形动画、甚至“双击放大”的交互暗示,不断刺激用户的点击欲望。这种“强引导设计”在初期提升了点赞率,但长期却引发了用户的“交互疲劳”和“逆反心理”。

心理学中的“过度合理化效应”在此显现:当用户觉得自己的行为是被外部因素(如按钮位置、动画提示)“推动”的,而非出于内在意愿时,对行为本身的认同感会降低。许多用户反馈:“有时候手指差点点到点赞,赶紧缩回来——总觉得被平台‘算计’了。”这种“被操控感”让点赞从“自主选择”变成“被动响应”,用户通过“拒绝点赞”来夺回对浏览节奏的控制权,形成“你让我点,我偏不点”的心理对抗。

四、点赞的“场景错位”:沉浸式浏览中的“互动障碍”

刷视频的核心体验是“沉浸式消费”:用户快速滑动屏幕,在碎片化时间里获取信息或娱乐,这种状态类似于“心流体验”——注意力高度集中,对外界干扰敏感。而点赞行为需要用户主动中断浏览:移动手指、精确点击、甚至等待动画反馈,这个短暂的“操作中断”会破坏沉浸感。

尤其对“被动型观众”而言,刷视频本就是一种“低耗能”的放松方式,他们并不想投入精力进行互动。当一条视频无法在3秒内抓住注意力,用户的第一反应是“划走”,而非“点赞”。数据显示,短视频用户的平均单条视频观看时长不足15秒,在这短暂的窗口期里,用户更倾向于快速判断“值不值得看完”,而非“值不值得点赞”。点赞的“操作成本”虽低,却与“快速划走”的浏览习惯形成了天然的矛盾。

五、点赞的“算法绑架”:对抗信息茧房的“无声抗议”

用户对点赞的抵触,更深层的动因是对“算法控制”的反抗。短视频平台的推荐算法依赖用户行为数据,点赞是核心的“兴趣标签”——用户点赞越多,算法就越了解其偏好,推送的内容也越“垂直”。但长期处于同质化信息茧房中,用户会产生“审美疲劳”和“认知局限”,渴望打破算法的“投喂式推荐”。

“不点赞”成为用户对抗算法的一种策略:通过刻意隐藏兴趣痕迹,让算法无法准确捕捉偏好,从而推送更多元的内容。有资深用户分享:“我从来不点赞,就是为了看看算法到底能给我多离谱的推荐——有时候反而能挖到小众宝藏。”这种“反算法操作”本质是用户对“数据主权”的诉求:我不希望我的浏览行为被完全量化,更不想被算法“定义”成某个兴趣圈层的人。点赞,作为算法的“数据帮凶”,自然成了用户抵制的对象。

结语:从“点赞崇拜”到“互动回归”,用户在重新定义“连接”

刷视频时对点赞的普遍不喜欢,并非用户变得“冷漠”,而是数字时代个体对“互动本质”的觉醒。当点赞被社交压力、数据游戏、算法绑架,它失去了作为“情感连接”的意义,反而成了束缚用户的枷锁。这种抗拒背后,是用户对“真实、自然、无压力”互动的渴望——他们更愿意用“默默收藏”表达珍视,用“针对性评论”传递思考,用“转发分享”传递认同,而非用一个简单的红心符号概括复杂的情感。

对短视频平台而言,用户的“点赞抗拒”或许是一个警示:过度追求数据指标,反而会背离“连接人与内容”的初心。未来,平台或许需要重构互动逻辑——减少对点赞数据的依赖,探索更轻量化、更私密的互动方式,让用户在刷视频时,既能享受沉浸式的体验,又能找到真正属于自己的表达出口。毕竟,真正的价值,从来不在点赞数里,而在每一次真实的“看见”与“共鸣”中。