作为社交媒体流量生态的灰色衍生品,微信评论点赞代刷平台通过技术手段批量模拟用户互动行为,已成为影响社交媒体内容传播逻辑的关键变量。这类平台以“提升账号活跃度”“增强内容曝光度”为卖点,连接需求方(个人用户、商家、MCN机构)与执行方(人工点击者、自动化程序),形成了一条从数据制造到数据变现的完整链条。在微信这个兼具社交属性与商业价值的超级App中,代刷平台不仅扭曲了真实的互动生态,更折射出社交媒体评价体系的深层矛盾——当“点赞数”“评论量”成为衡量内容价值的标尺,虚假数据的滋生便成了必然结果。

微信评论点赞代刷平台的运作逻辑:从需求到供给的闭环

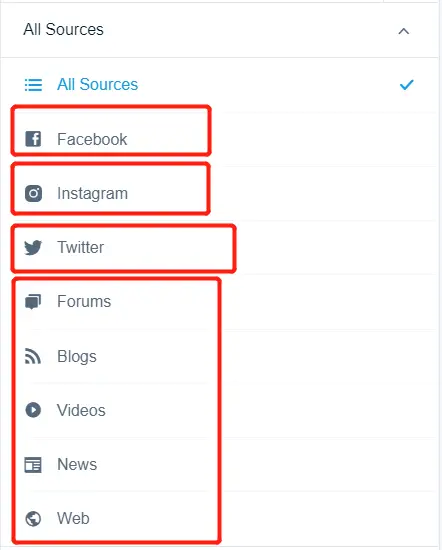

微信评论点赞代刷平台的本质,是“流量焦虑”催生的数据服务中介。其运作模式可分为三个核心环节:需求端、供给端与技术支撑。需求端覆盖广泛:个人用户为打造“受欢迎”的社交形象,购买点赞评论提升朋友圈或视频号内容的热度;商家通过代刷服务让产品页面的“好评率”“咨询量”虚高,吸引消费者下单;MCN机构则为签约网红账号伪造基础数据,包装“头部光环”以获取广告主青睐。供给端则依赖两种主要方式:一是“人工众包”,通过低价招募兼职用户完成真实点击,成本较低但效率受限;二是“机器模拟”,利用脚本程序、虚拟号池批量生成互动行为,可实现24小时无间断操作,技术门槛较高但规模化优势显著。

技术支撑是代刷平台生存的基础。例如,通过IP代理池规避微信的异常检测机制,用模拟真实用户行为轨迹(如随机滑动、间隔点击)降低封号风险;部分平台还开发了“定制化服务”,可按需生成“真人评论模板”(如“质量很好,物流很快!”“已经推荐给朋友了”),甚至支持“地域精准投放”(如仅限北京用户的点赞),让虚假数据更具迷惑性。这种“需求-技术-供给”的闭环,使得代刷服务从早期的“粗放刷量”演变为如今的“精细化数据造假”。

价值与争议:代刷平台满足的究竟是真实需求还是虚假繁荣?

代刷平台的流行,本质上是社交媒体“数据至上”价值观的畸形产物。对需求方而言,代刷服务看似解决了“冷启动难题”:一个新注册的公众号,通过少量代刷评论可避免“0互动”的尴尬,吸引自然流量关注;一个微商的朋友圈,高点赞率能强化“产品受欢迎”的心理暗示,促进转化。这种“数据包装”在短期内确实能带来商业利益,尤其对中小商家和素人用户而言,是低成本“刷存在感”的捷径。

然而,这种“价值”建立在虚假繁荣之上。当微信的算法推荐机制将互动量作为内容分发的重要权重时,代刷数据会形成“劣币驱逐良币”的恶性循环:优质内容因缺乏初始流量而难以曝光,而依赖代刷的“标题党”或低质内容却能占据热门位置,导致用户信息获取效率下降。更严重的是,虚假评论会误导消费决策——某美妆品牌通过代刷制造“千人好评”,实则产品存在质量问题,最终损害的是用户对平台的信任。对微信生态而言,代刷行为不仅违反平台规则(微信明确禁止“虚假互动”),更破坏了社交网络的真实性基石,让“点赞”“评论”这类原本代表真实情感连接的行为,沦为可交易的数字符号。

应用场景的泛化:从个人虚荣到商业欺诈的链条延伸

微信评论点赞代刷平台的应用场景已从个人社交延伸至商业营销的多个维度。在个人端,“颜值经济”下的素人博主通过代刷点赞打造“人设”,吸引粉丝关注后再接广告变现;职场人士则可能购买“朋友圈高赞”,塑造“社交能力强”的印象,获得职场优势。在商业端,电商店铺的“问大家”板块充斥着代刷的“好评模板”,直播带货中,主播通过代刷“人数在线”“点赞量”营造“万人围观”假象,刺激观众冲动消费。

值得注意的是,代刷服务的专业化程度正在加深。部分平台推出“代刷+运营”套餐,在提供虚假数据的同时,指导用户如何优化内容标题、发布时间,以“自然流量+虚假数据”的组合拳提升账号权重。这种“半真实半虚假”的操作,更具迷惑性,也让微信平台的监管难度倍增。例如,某教育机构通过代刷服务让课程文章的“阅读量”“在看数”翻倍,吸引家长报名,实则课程质量参差不齐,最终因用户投诉被平台处罚。

挑战与反思:当社交媒体陷入“数据崇拜”,我们该如何重建真实?

微信评论点赞代刷平台的泛滥,暴露了社交媒体评价体系的深层危机。在“注意力经济”驱动下,平台、商家、用户共同陷入了“数据崇拜”的怪圈:平台以互动量衡量内容价值,商家以数据高低判断投放效果,用户以点赞多寡判断内容优劣。这种单一维度的评价标准,为代刷平台提供了生存土壤。

从监管层面看,微信虽通过技术手段打击代刷行为(如限制异常账号的互动功能),但面对“精细化造假”,仍存在滞后性。例如,AI生成的评论已能模拟真实用户的语气和逻辑,人工审核难以识别;虚拟号池通过动态更换IP,可规避批量检测。从用户认知层面看,多数需求方明知代刷违规,却因“不刷就输”的从众心理选择铤而走险,反映出社交媒体环境下“数字身份焦虑”的普遍性。

更深层的挑战在于,代刷现象削弱了社交媒体的社会连接功能。微信的本质是“熟人社交”,点赞与评论本应是情感的真实流露。当这些互动被明码标价,社交关系便异化为“数据交易”,用户之间的信任基础也会随之瓦解。例如,朋友圈中一条“获得100个赞”的动态,可能只是代刷的产物,而非真实的情感共鸣,这种虚假互动会让用户产生社交疲劳,降低平台使用黏性。

规范化路径:从“堵”到“疏”,重建社交媒体的真实价值

要遏制微信评论点赞代刷平台的泛滥,需从平台监管、用户认知、商业逻辑三方面协同发力。平台层面,需优化算法推荐机制,降低互动量在内容分发中的权重,引入“内容质量”“用户停留时长”等多维度评价标准,让优质内容自然获得曝光;同时加强技术反制,利用AI识别虚假数据特征,建立“异常互动黑名单”,对代刷账号进行阶梯式处罚(如限制功能、封号)。

用户认知层面,需引导社交媒体用户理性看待数据价值。例如,通过平台宣传、案例曝光等方式,让用户认识到“虚假互动”对个人信任度、商业决策的负面影响;鼓励用户关注内容本身而非数据标签,形成“优质内容自发传播”的良性循环。

商业逻辑层面,商家应摒弃“数据至上”的短视思维,转向“真实互动+长期运营”的路径。例如,通过优质内容吸引用户自然评论,用社群运营增强用户黏性,以真实口碑提升品牌价值。当广告主更看重“用户真实反馈”而非“虚假数据”时,代刷平台的市场需求自然会萎缩。

微信评论点赞代刷平台的出现,是社交媒体发展过程中的阵痛,也是对平台生态真实性的警示。在这个“流量为王”的时代,重建社交媒体的真实价值,不仅需要规则的约束,更需要对“数据”与“情感”“内容”关系的重新审视。唯有让互动回归情感本质,让传播回归内容价值,微信生态才能真正成为连接人与人、人与社会的健康纽带,而非数据游戏的竞技场。