在微信朋友圈的日常互动中,不少用户都注意到一个细节:当自己发布动态后,点赞列表的头像并非一次性加载完毕,而是会持续出现新的头像,形成一种“动态刷新”的效果。这种看似简单的交互设计,背后实则隐藏着微信团队对社交场景、用户心理与技术实现的深度考量——朋友圈点赞头像的自动刷新,并非偶然的技术漏洞,而是基于社交即时性、数据动态性与用户体验平衡的刻意设计。

一、动态刷新的底层逻辑:数据流与实时性的技术博弈

朋友圈点赞头像的自动刷新,本质上是数据加载机制与社交实时性需求共同作用的结果。从技术层面看,微信作为亿级用户规模的社交平台,任何动态的点赞数据都会形成庞大的“点赞流”。当用户发布一条动态后,短时间内可能收到数百甚至数千条点赞请求,如果前端界面一次性加载所有头像,不仅会造成服务器压力激增,更会导致用户手机端渲染卡顿,严重影响加载体验。

因此,微信采用了“分片加载+实时推送”的混合策略:初始状态优先展示前20-30条点赞头像(基于点赞时间或亲疏关系排序),后续通过两种方式补充新头像:一是实时推送机制,当有新用户点赞时,服务器立即将头像数据推送到前端,实现“秒级刷新”;二是定时轮询机制,在无新点赞的间隙,前端会每隔数秒主动向服务器请求增量数据,避免遗漏延迟点赞的情况。这种设计既保证了数据的完整性,又通过“动态加载”降低了单次请求的数据量,实现了性能与体验的平衡。

值得注意的是,头像刷新的顺序并非完全随机。微信会结合用户社交关系权重——优先展示好友中常互动者、共同好友多者,甚至根据用户过往对特定好友点赞行为的关注度,动态调整刷新优先级。这种“个性化排序”让点赞列表更符合用户的社交认知,而非简单的时间堆砌。

二、用户体验的深层价值:从“信息呈现”到“社交在场感”的构建

如果说技术实现是骨架,那么用户体验则是点赞头像动态刷新设计的血肉。这种交互的核心价值,在于它强化了社交场景中的“在场感”与“参与感”,满足了用户在社交互动中的多层次心理需求。

首先,动态刷新满足了用户的“社交认同需求”。当一条动态获得点赞时,新头像的不断出现,持续向发布者传递“有人在关注你”的信号,这种即时的反馈能有效激发用户的分享欲与存在感。心理学研究表明,社交平台中的“即时反馈”会刺激大脑分泌多巴胺,使用户产生愉悦感,而动态刷新正是将这种反馈从“一次性事件”转化为“持续过程”,强化了用户的情感联结。

其次,它优化了信息获取效率。对于浏览者而言,动态刷新的点赞列表相当于“社交热力图”——通过不断变化的头像,用户能快速感知到“哪些好友对此内容感兴趣”,甚至可能基于新出现的好友头像产生“ta为什么点赞”的好奇,进而促进评论、转发等二次互动。这种“轻量级社交触发”机制,让点赞不再局限于简单的数字,而是成为撬动深度互动的支点。

此外,动态刷新还隐含了对“社交公平性”的考量。如果点赞列表固定不变,早期点赞者会长期占据显眼位置,而后期点赞者容易被忽略;动态刷新则让每个点赞者都有机会“露面”,避免头部效应导致的注意力垄断,尤其对新用户或弱关系好友而言,这种设计增加了他们的“社交曝光度”。

三、挑战与边界:当动态刷新遭遇“体验过载”与“隐私焦虑”

尽管点赞头像的动态刷新带来了诸多价值,但在实际应用中,它也面临着体验与伦理层面的双重挑战,需要微信团队在“动态”与“克制”间寻找平衡点。

首当其冲的是“体验过载”问题。在热门动态下,短时间内可能出现大量点赞,头像刷新频率过高可能导致界面“闪烁”,反而干扰用户浏览。例如,当一条明星动态获得数万点赞时,频繁的头像更新可能让用户感到视觉疲劳,甚至无法快速锁定特定好友的点赞状态。对此,微信通过“刷新频率阈值控制”——当单分钟点赞数超过一定上限时,自动降低刷新频率,或提示“点赞较多,仅展示部分最新头像”——来避免信息过载。

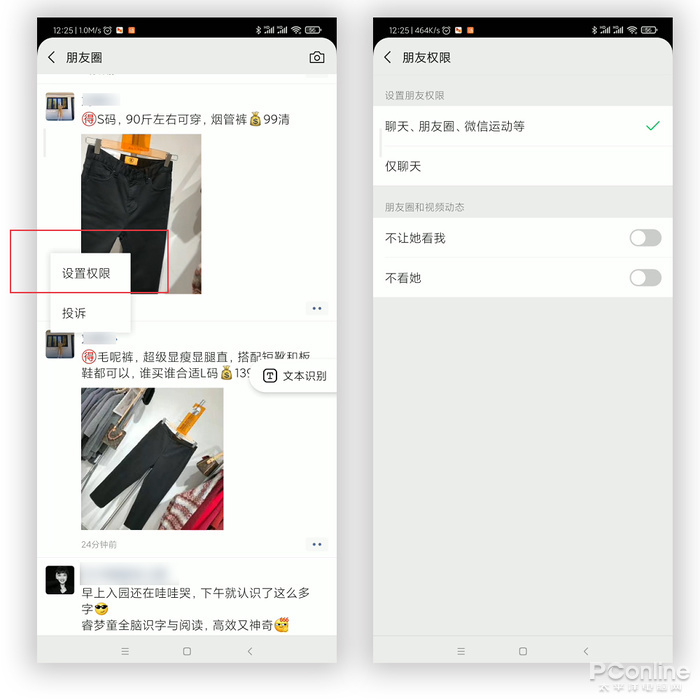

其次是“隐私边界”的模糊。动态刷新本质上是用户社交行为的实时暴露,若设计不当,可能引发隐私担忧。比如,部分用户可能不希望自己的点赞行为被“实时追踪”,尤其是在职场社交或弱关系场景中。为此,微信在设计中加入了“非实时可见”选项:用户可在隐私设置中关闭“点赞实时提醒”,此时自己的头像不会出现在他人动态的刷新列表中,既保留了动态刷新的社交价值,又赋予了用户“隐身”的选择权。

更深层的挑战在于“算法偏见”的隐忧。如果个性化排序过度依赖“互动频率”,可能导致“社交茧房”——常互动好友的头像反复出现,而其他好友的点赞被淹没,长期来看可能削弱用户社交圈的多样性。对此,微信需持续优化排序算法,在“关系亲疏”与“信息多样性”间动态调整权重,避免动态刷新成为强化社交壁垒的工具。

四、社交产品设计的启示:动态交互背后的“人本主义”

朋友圈点赞头像的自动刷新机制,看似是一个微小的交互细节,实则折射出社交产品设计的底层逻辑:技术应为人的社交需求服务,而非让用户适应技术的局限。这种“人本主义”思维,对当下社交产品的创新具有重要启示意义。

其一,社交产品的“动态性”比“静态性”更符合人性。人类社交的本质是流动的、即时的,点赞头像的动态刷新,正是将这种“流动感”数字化——它让虚拟社交更贴近现实场景中“围观者不断加入”的热闹氛围,增强了平台的“生命力”。

其二,细节设计决定用户留存。在社交产品同质化严重的当下,用户体验的胜负手往往藏在细节里。微信对点赞头像刷新的优化,本质是对“用户注意力”的尊重——通过减少等待成本、强化反馈感知、平衡信息公平,让用户在每一次互动中都能感受到“被重视”,从而提升对平台的情感依赖。

其三,技术需与伦理共舞。任何功能设计都不能只追求“技术可行”,更要思考“是否应该”。动态刷新在提升体验的同时,必须辅以隐私保护、算法透明度等伦理 safeguards,确保技术进步不会以牺牲用户权益为代价。

朋友圈点赞头像的自动刷新,就像社交互动中的一道“动态滤镜”,它让每一次点赞都不再是孤立的数据点,而是融入时间流动的鲜活互动。这种看似微小的设计,实则折射出社交产品对“人”的理解——我们需要的不仅是连接,更是持续感知连接的温度。当技术隐于无形,体验便成为唯一的衡量标准,而这,或许正是微信作为国民级社交应用,始终能占据用户心智的关键。