在快手应用生态中,互动数据是衡量内容价值与账号权重的核心指标,评论与点赞数量的快速提升,往往意味着内容能更高效地触达目标用户、激活平台推荐机制。而“秒刷功能”作为用户优化互动效率的常见策略,其本质并非简单的数据堆砌,而是通过系统化的内容设计与互动运营,激发用户真实参与,从而实现评论点赞数量的自然增长。要掌握这一功能的操作逻辑,需深入理解平台算法偏好、用户行为心理及内容传播规律,从内容创作、发布策略到评论区运营形成闭环,才能让“秒刷”真正成为账号增长的加速器。

秒刷功能的底层逻辑:从“数据增长”到“互动激活”

所谓“秒刷功能”,并非指平台提供的官方“一键刷量”工具(此类操作已被明令禁止),而是用户通过优化内容与互动策略,使新发布的内容在短时间内获得高密度评论点赞,从而触发平台算法的“流量加权”机制。快手的推荐算法以“去中心化”为基础,初期通过“完播率、互动率、关注转化率”等核心指标判断内容质量,其中互动数据(尤其是评论的“时效性”与“多样性”)是算法识别内容热度的关键信号。当一条视频在发布后30分钟内评论量突破阈值,算法会将其判定为“优质内容”,主动推入更大的流量池,形成“互动增长—流量扩容—更多互动”的正向循环。因此,“秒刷”的核心目标不是虚假数据,而是通过高效运营激活真实用户互动,让内容在黄金时间内完成“冷启动”到“热传播”的跨越。

操作路径一:内容设计——用“钩子”激发用户评论点赞欲望

秒刷功能能否生效,前提在于内容是否具备“互动基因”。用户需在创作阶段就植入能激发评论点赞的“钩子”,从情感共鸣、利益驱动、身份认同三个维度设计内容,让用户产生“不互动就不舒服”的冲动。

情感共鸣类“钩子”最易引发自发互动。例如,发布“你第一次独自出远门是几岁?评论区留下你的故事”,通过“个人经历”唤醒用户记忆,评论区会自然涌现大量故事型评论;或制作“反向提问”类内容:“都说‘远亲不如近邻’,你家邻居帮过你什么忙?@出那位好心人”,利用“感恩”情绪引导用户@好友,既增加评论量,又带动二次传播。

利益驱动类“钩子”则需结合快手的“任务体系”设计。例如,在视频中明确标注“评论区抽3人送同款产品”,或“点赞过万更新下期教程”,将用户互动行为与实际利益绑定,配合快手平台的“红包雨”“福袋”等工具,可显著提升互动转化率。

身份认同类“钩子”聚焦圈层用户。针对特定群体(如宝妈、打工人、学生)制作内容,如“宝妈们:你家娃几点睡觉?评论区比比谁家‘睡渣’更厉害”,通过“群体标签”让用户产生“同频共振”,评论区会形成“抱团互动”效应,点赞评论同步增长。

操作路径二:发布策略——精准踩点“流量高峰”与“算法敏感期”

内容质量再高,若发布时机不当,也会错失秒刷的黄金窗口。快手的用户活跃度存在明显的时间规律,工作日早7-9点(通勤时段)、午12-14点(午休时段)、晚19-23点(晚间休闲)为三大流量高峰,其中晚20-22点是算法“敏感期”——此时平台大量用户在线,新内容能在短时间内获得更多曝光,互动数据更容易突破算法阈值。

此外,需结合内容类型调整发布节奏。知识科普类内容适合工作日午休时段(用户碎片化学习需求高),剧情搞笑类内容适合晚间高峰(用户放松需求强),而带货类内容则需提前30分钟预热,通过短视频预告“今晚8点直播间福利”,引导用户定时互动。

发布后1小时内是“秒刷”关键期,用户需通过“评论区置顶引导”“@好友互动”等方式维持热度。例如,发布后立即在评论区置顶:“刚来的宝子们扣1,抽10人送粉丝团福利!”利用“从众心理”引导早期用户互动,形成“评论区已有很多人参与”的氛围,吸引后续用户加入。

操作路径三:评论区运营——从“单点互动”到“裂变传播”

评论区的运营质量,直接决定秒刷功能的最终效果。当用户开始评论时,需通过“回复引导”“话题延伸”“用户分层”三大策略,将单条评论转化为互动矩阵,实现评论量的指数级增长。

回复引导的核心是“让用户有话说”。对评论内容进行“具体化回应”,而非简单的“感谢支持”。例如,用户评论“太真实了,我也是这样”,可回复“哈哈,看来我们是同道中人!你当时是怎么克服这个困难的?”通过追问引导用户展开二次评论,同时让其他用户看到“评论区有故事”,主动参与讨论。

话题延伸则是通过“评论区互动”制造新内容。例如,针对“你家乡的冬天有什么特色”的提问,在评论区发起“晒出你家乡冬天美食”的子话题,引导用户带图评论,形成“图文互动”热潮,同时收集素材用于后续内容创作,形成“内容—互动—新内容”的循环。

用户分层运营针对不同评论者采取差异化策略。对新用户评论,优先回复并引导关注“关注我,下期讲更多家乡故事”;对活跃用户评论,主动@其参与互动“@张三,你不是说会做冻梨吗?教程什么时候安排?”;对负面评论,则需快速“正面回应+转移焦点”,例如“感谢建议!其实我们更想听听大家觉得怎么改进更好?”避免评论区陷入争议,保持互动氛围的积极性。

操作路径四:工具辅助——合法合规提升互动效率

在快手平台生态内,部分官方工具可辅助用户实现“秒刷”效果,但需严格规避第三方外挂软件(如自动评论、点赞机器人),此类行为不仅违反平台规则,还可能导致账号限流。

官方“直播互动”功能是秒刷的高效场景。通过直播中的“福袋抽奖”“连麦PK”“实时问答”等形式,可引导观众在短时间内密集评论点赞。例如,设置“评论‘666’参与抽奖”,或“点赞过万连麦粉丝”,将虚拟互动与实际利益结合,提升用户参与意愿。

“快手小店”与“商品分享”功能则适合带货类账号。在视频中插入“点击购物车查看详情”,并引导用户“下单后评论区晒单,返现5元”,将用户购买行为与评论绑定,实现“点赞—评论—转化”的数据闭环,同时提升账号的商业价值。

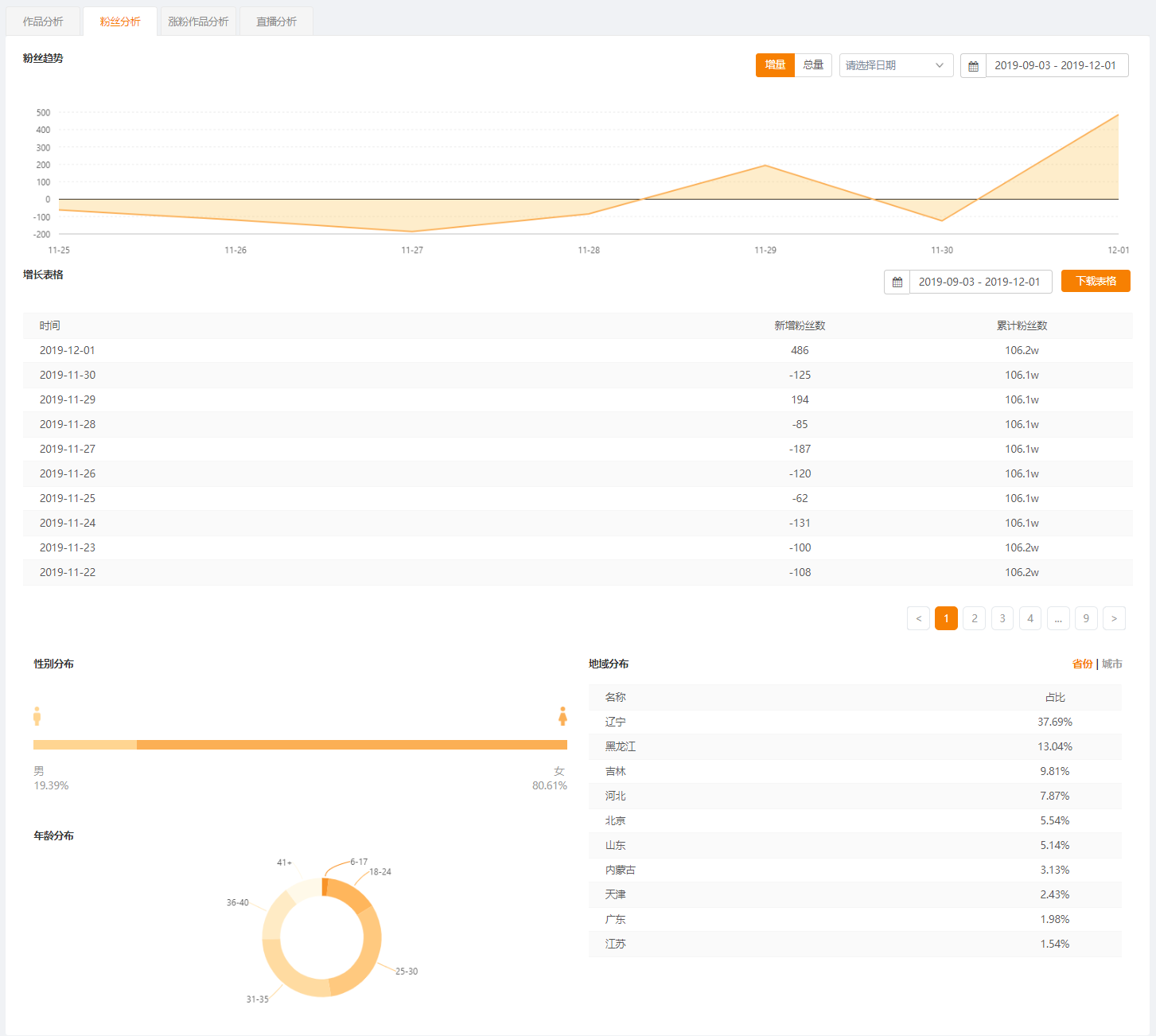

此外,快手的“创作者服务中心”提供“粉丝画像”“内容分析”等数据工具,用户可通过分析“高互动内容的共同特征”(如时长、文案、BGM),优化后续内容策略,让秒刷功能更具针对性,而非盲目尝试。

风险与底线:警惕“数据泡沫”对账号的长期伤害

尽管秒刷功能能快速提升评论点赞数量,但若过度依赖“虚假互动”(如购买水军、使用外挂工具),则会陷入“数据泡沫”陷阱。快手算法已升级至“深度识别”阶段,能通过用户行为路径(如评论内容重复性、点赞与观看时长不匹配等)判断数据真实性,违规账号轻则限流降权,重则永久封禁。

真正的“秒刷”可持续性,建立在“优质内容+真实互动”的基础上。例如,某知识类账号通过“提问式开头+干货输出+评论区答疑”的内容结构,使视频平均评论量提升300%,粉丝转化率增长150%,最终实现从“数据增长”到“信任积累”的跨越。这证明,秒刷功能不是“捷径”,而是“方法论”——通过科学运营让优质内容被更多人看见,让用户因内容价值而主动互动,才能实现账号的长期繁荣。

在快手生态中,用户操作秒刷功能的核心,是对“内容价值”与“用户需求”的深度匹配。从内容设计的“钩子”植入,到发布时机的“流量卡点”,再到评论区的“互动裂变”,每一步都需以真实用户体验为出发点。唯有将“秒刷”视为“高效触达用户”的工具,而非“数据造假”的手段,才能让评论与点赞的数量增长,真正转化为账号的权重提升与商业价值沉淀,最终在快手的流量浪潮中站稳脚跟。