在抖音平台上叫朋友点赞算刷量行为吗?这个问题看似简单,实则触及了内容创作、社交互动与平台规则的多重边界。随着短视频成为主流传播方式,抖音的算法逻辑高度依赖用户互动数据——点赞、评论、转发、完播率等,这些指标直接决定了内容的分发量与创作者的成长路径。在这一背景下,“叫朋友点赞”作为一种常见的社交行为,其性质界定变得模糊:是真实社交互动的自然延伸,还是对平台算法公平性的隐性破坏?要回答这个问题,需从平台规则的本质、刷量的核心特征以及社交行为的真实性三个维度展开分析。

刷量行为的本质是“虚假流量操纵”,其核心在于通过非正常手段制造不真实的数据,干扰平台对内容价值的真实判断。抖音平台在《社区自律公约》中明确禁止“任何形式的刷量行为”,包括但不限于使用机器程序、雇佣水军、通过虚假交易等方式点赞、关注。这类行为的共同特征是“非用户真实意愿驱动”,即互动行为与用户的真实兴趣、需求脱节,沦为纯粹的数据造假工具。例如,某商家通过第三方平台购买1000个虚假点赞,这些点赞来自无真实账号的“僵尸号”或被操控的普通用户,其行为并非出于对内容的认可,而是为了完成交易指令——这种情况下,点赞数据完全失去了反映内容价值的功能,属于典型的刷量行为。

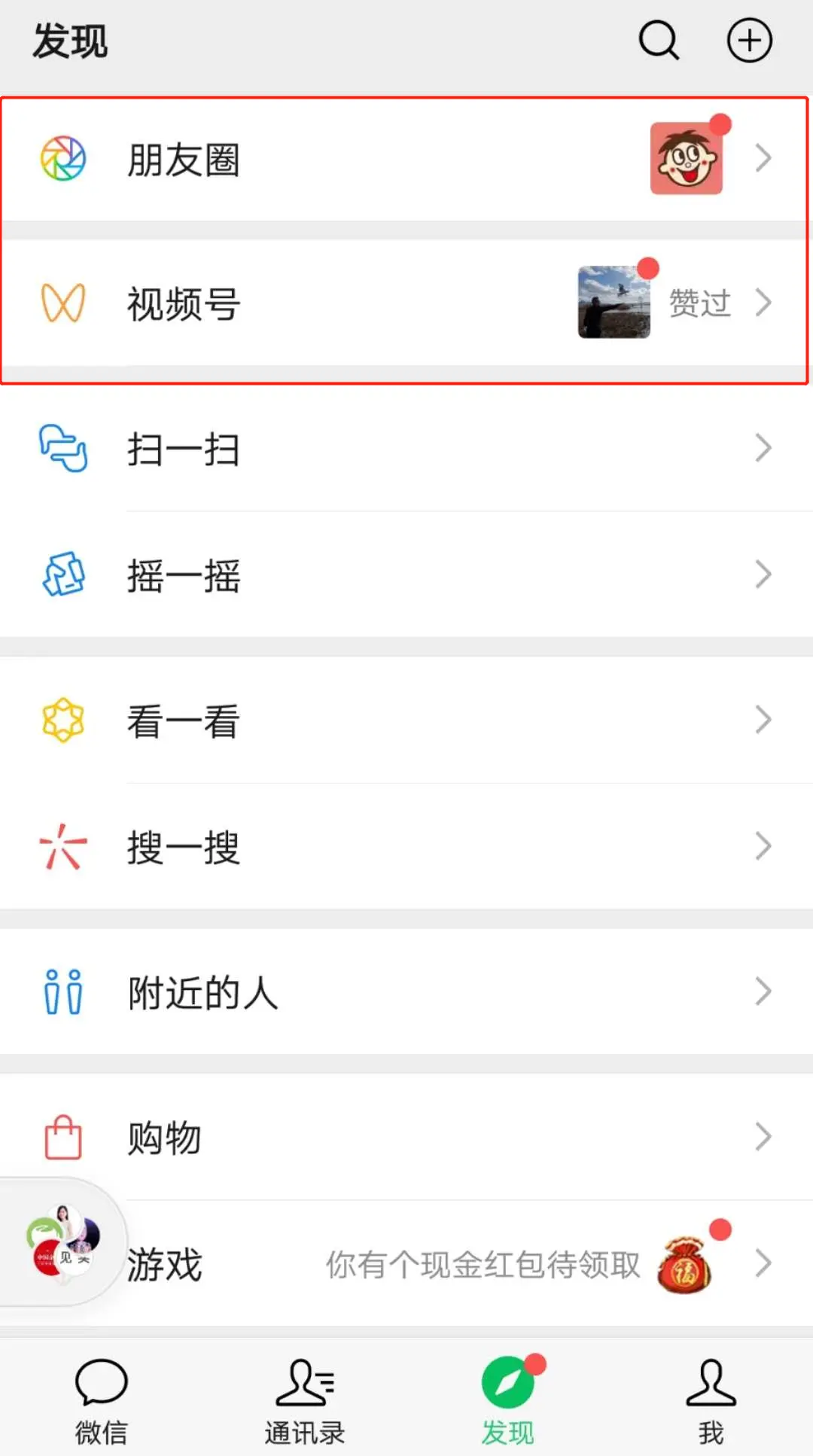

“叫朋友点赞”是否属于刷量,关键在于互动是否基于“真实社交关系”与“真实意愿”。如果创作者在朋友圈、亲友群分享自己的抖音视频,并附上“觉得不错可以点个赞”的请求,朋友的点赞行为是基于对创作者本人的支持、对内容的真实认可,或社交礼仪下的自然回应,这类互动本质上与线下“朋友请你帮忙投票”“支持新作品”没有区别,属于真实社交场景的延伸。抖音的算法设计本身包含“社交推荐”逻辑——当你的好友点赞某条内容时,系统会认为该内容可能符合你的兴趣,从而提高其在你首页的曝光概率。这种机制建立在“好友关系是真实信任基础”的前提下,因此基于真实社交关系的点赞,不仅不属于刷量,反而是平台鼓励的“健康社交互动”。例如,一位烘焙爱好者分享自制蛋糕视频,发给几位同样喜欢烘焙的朋友请求点赞,朋友的点赞源于对内容的兴趣和对创作者的鼓励,这种互动真实反映了内容的潜在价值,算法将其纳入推荐范围,恰恰体现了对“真实兴趣”的尊重。

但当“叫朋友点赞”脱离真实社交场景,沦为“数据指标的任务指令”时,其性质便开始向刷量倾斜。例如,某创作者为了快速提升账号权重,建立了一个500人的“点赞互助群”,群成员不管内容质量如何,只要发布视频就@所有人要求点赞;或是商家要求员工、合作者“必须点赞”“每天点赞10条视频”,此时的点赞行为已与内容价值、用户意愿无关,而是变成了完成KPI的工具。这种情况下,点赞数据虽然来自真实账号,但互动动机是“任务驱动”而非“兴趣驱动”,本质上是对社交关系的异化利用——朋友间的支持变成了可量化的“数据资源”,社交信任被转化为操纵算法的筹码。抖音的技术团队能通过用户行为路径识别这类异常:例如,同一批用户在不同类型视频中频繁点赞、点赞后无任何后续互动(评论、转发)、点赞时间高度集中等,这些都可能是“非真实意愿点赞”的信号。一旦被系统判定为异常互动,轻则限流,重则扣除信用分甚至封号。

从内容生态的角度看,区分“真实社交互动”与“恶意刷量”对平台与创作者都至关重要。抖音作为内容分发平台,其核心竞争力在于“算法推荐的有效性”——即能否将优质内容精准推送给感兴趣的用户。如果“叫朋友点赞”被滥用,大量低质内容通过社交关系链获取虚假流量,会稀释优质内容的曝光机会,导致用户刷到越来越多“人情点赞”而非“兴趣点赞”的内容,最终损害用户体验。反之,如果平台过度限制社交互动,比如禁止创作者向朋友请求点赞,又会切断创作者与核心粉丝的自然连接,削弱内容创作的社交属性。因此,抖音的规则并非一刀切禁止“叫朋友点赞”,而是打击“以刷量为目的的虚假互动”,保护“基于真实关系的社交支持”。这种平衡考验着平台的技术能力——能否通过算法精准识别“真实意愿点赞”与“任务驱动点赞”,成为维护内容生态健康的关键。

对创作者而言,“叫朋友点赞”本身并非洪水猛兽,但需守住“真实性”与“适度性”的底线。在内容起步阶段,亲友的支持是重要的初始流量来源,这种基于真实关系的互动能帮助视频获得算法的“冷启动推荐”。但创作者需清醒认识到:长期依赖“人情点赞”而非优质内容获取流量,只会陷入“越刷量越依赖,越依赖越做不出好内容”的恶性循环。真正可持续的创作,应当将“叫朋友点赞”作为辅助手段,而非核心策略——例如,在发布高质量内容后,向真正可能感兴趣的朋友分享,请求他们的真实反馈(包括点赞、评论),而非单纯要求“完成任务”。此外,若涉及商业合作(如品牌推广),更需明确告知朋友“这是真实的内容推荐”,而非以“互助点赞”的形式掩盖商业目的,否则不仅可能违反平台规则,还会损害朋友间的信任。

更深层次看,“叫朋友点赞是否算刷量”的争议,反映了短视频时代“社交行为”与“数据行为”的边界模糊。在传统社交中,“点赞”是表达认可的非正式方式;但在抖音的算法语境下,点赞变成了可量化、可操纵的“数据资产”。当我们将日常社交行为(如请朋友帮忙点赞)置于数据化平台中时,必须重新审视其动机与后果:是为了获得真实的支持与反馈,还是为了在数据竞争中“走捷径”?答案决定了这种行为是“健康的社交互动”还是“隐性的数据造假”。抖音平台的规则本质是在维护“数据真实性”与“社交自然性”之间的平衡——它不反对朋友间的支持,但反对将支持异化为数据工具。对创作者和用户而言,理解这一平衡点,既是对平台规则的尊重,也是对内容生态的维护,更是对“真实社交价值”的守护。

归根结底,在抖音平台上叫朋友点赞是否算刷量,不取决于行为本身,而取决于行为背后的“真实意愿”与“社交本质”。当点赞源于真实兴趣、自然社交,它就是内容生态的养分;当点赞沦为数据任务、流量工具,它便成为平台的“清除对象”。创作者唯有守住“内容为王”的初心,将社交互动作为真实连接的桥梁,而非数据竞争的捷径,才能在抖音的生态中走得更远。而平台则需通过更精细的算法与更清晰的规则,让“真实互动”得到保护,让“虚假操纵”无处遁形——这不仅是技术的挑战,更是对内容时代“真实性”价值的坚守。