在抖音平台日常刷短视频点赞人数的统计方法和影响因素有哪些?这一问题不仅是内容创作者的核心关切,更是平台算法逻辑与用户行为交互的微观体现。点赞数作为短视频最直观的互动数据之一,其统计机制背后涉及技术架构、数据模型与用户行为的多重耦合,而影响因素则横跨内容生产、用户心理与平台生态三大维度。深入拆解这两大层面,不仅能揭示抖音平台的数据运作逻辑,更能为创作者优化内容策略提供底层方法论。

一、抖音点赞人数的统计方法:从实时采集到多维呈现

抖音点赞人数的统计并非简单的数值累加,而是建立在分布式数据架构基础上的动态计算过程。其核心逻辑可概括为“实时采集-增量处理-分层聚合-多端展示”四个环节,每个环节的技术设计直接决定了统计数据的准确性与时效性。

实时采集机制是统计的起点。当用户在刷短视频时点击点赞按钮,前端设备会立即向抖音后端服务器发送点赞指令,指令中包含视频ID、用户ID、设备ID及时间戳等关键信息。服务器通过分布式消息队列(如Kafka)接收海量点赞请求,确保高并发场景下的数据不丢失。值得注意的是,抖音的点赞数据采集存在“去重”逻辑:同一用户对同一视频的多次点赞仅计为一次,这一机制通过Redis缓存实现,用户ID与视频ID的哈希值作为唯一键,有效防止重复计数。

增量处理与分层聚合是统计的核心。服务器对去重后的点赞数据进行实时分类,按视频ID建立数据索引,并按小时、天、周等时间维度进行聚合计算。例如,某视频在10:00-11:00的点赞增量会被实时计入该视频的“小时点赞量”,同时累加至“总点赞量”。这一过程中,抖音采用分层存储架构:热数据(如24小时内的新增点赞)存储在内存数据库(如TiDB)中,保障查询速度;冷数据(如历史总点赞量)则迁移至分布式文件系统(如HDFS),通过MapReduce进行批量计算,兼顾效率与成本。

多端展示差异是统计的最终呈现。普通用户在视频详情页看到的点赞数,是经过“四舍五入+单位简化”处理后的结果——如1234显示为“1.2k”,1234567显示为“123.5w”,这种设计既提升可读性,也避免因数字过大影响用户感知。而创作者在后台数据看板中,则能查看更细颗粒度的统计:包括实时点赞曲线、粉丝与非粉丝点赞占比、不同流量来源(如推荐页、搜索页)的点赞贡献度等,这些数据通过API接口动态拉取,支持按时间范围、地域、用户画像等维度交叉分析。

二、影响抖音点赞人数的核心因素:内容、用户与算法的三重博弈

点赞数的本质是用户对内容的“价值投票”,其高低受内容质量、用户特征与平台算法三重因素的动态影响。三者并非孤立作用,而是形成“内容触发-用户反馈-算法强化”的闭环,共同决定短视频的点赞表现。

(一)内容维度:从“注意力捕获”到“情感共鸣”

内容是点赞的底层驱动力,其影响可拆解为“表层吸引力”与“深层价值感”两个层面。表层吸引力取决于视频的前3秒“黄金钩子”——如强冲突剧情(如“婆媳矛盾反转”)、高信息密度干货(如“30秒学会Excel技巧”)或视觉冲击画面(如无人机航拍的壮丽山河),这些元素能快速降低用户划走率,为点赞争取曝光机会。

深层价值感则关乎内容能否引发用户“认同式互动”。抖音点赞行为本质是“社交货币”的释放,用户通过点赞表达态度(如支持公益视频)、归属感(如认同地域文化内容)或自我展示(如点赞小众爱好内容以彰显个性)。例如,知识类视频若能提供“可迁移的实用技巧”(如“手机摄影构图法则”),点赞率会显著高于纯理论讲解;情感类视频若能触发“共情点”(如“留守儿童的生日愿望”),则更容易引发用户“转发+点赞”的联动行为。

(二)用户维度:画像、习惯与社交关系的叠加效应

用户特征直接影响点赞决策的阈值。从年龄层看,18-24岁用户更倾向为“娱乐化、强刺激”内容点赞(如搞笑段子、卡点舞蹈),而35岁以上用户则对“实用型、价值观导向”内容(如健康科普、家庭故事)点赞率更高;从地域分布看,下沉市场用户对“接地气”内容(如农村生活、方言段子)的点赞敏感度高于一线城市用户。

用户习惯同样塑造点赞行为。高频刷抖音用户(日使用时长超2小时)易产生“点赞疲劳”,对内容质量要求更高,而低频用户则可能在“新鲜感”驱动下更易点赞;此外,“点赞惯性”用户(习惯对所有喜欢内容点赞)与“选择性点赞”用户(仅对“极致优质”内容点赞)的点赞行为模式差异,也会导致相同内容在不同用户群体中呈现点赞数分化。

社交关系的“信任背书”是点赞的隐形推手。当用户看到好友点赞的视频,其点击查看的概率提升40%,点赞概率提升25%——这一现象源于“熟人社交圈”的价值认同。例如,家庭生活类视频若被多个好友点赞,用户更容易产生“这内容值得一看”的判断,从而触发点赞行为。

(三)算法维度:流量分配与推荐机制的精准调控

抖音算法是点赞数的“放大器”与“过滤器”,其核心逻辑是通过“协同过滤+深度学习”模型,将视频推送给“可能点赞的高概率用户”。算法对点赞数的影响体现在三个层面:

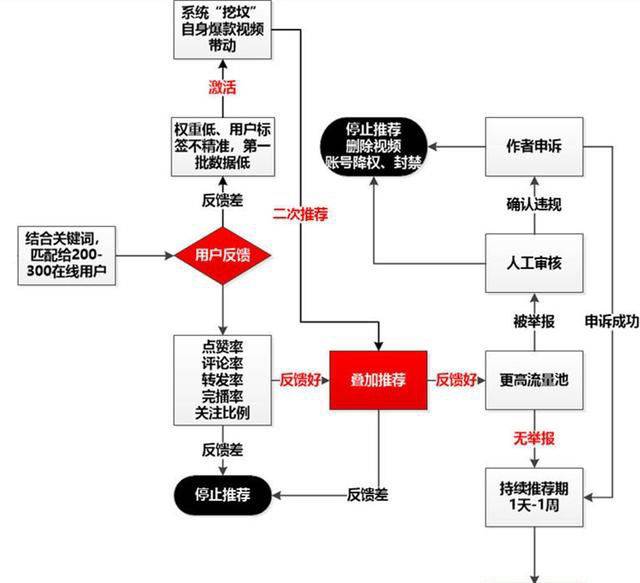

一是初始流量池的“点赞率门槛”。新发布视频会先推送给500-1000名基础流量池用户,若该池内的点赞率(点赞量/播放量)超过行业均值(如5%),算法会将其推入更大流量池(5万-10万播放量),形成“流量池扩容-曝光量增加-潜在点赞用户增多”的正循环。反之,若初始点赞率过低,视频可能快速进入“冷启动失败”状态。

二是“长尾推荐”中的“点赞权重强化”。对于非爆款视频,算法会持续分析“完播率-评论率-转发率-点赞率”四项指标,其中点赞率因操作成本低、用户意愿强,成为判断内容“健康度”的核心指标之一。当视频进入长尾推荐阶段(如发布72小时后),若每小时点赞量仍能维持稳定,算法会继续为其分配精准流量,延长内容生命周期。

三是“热点赛道”的“点赞集中效应”。算法会实时监测平台热点话题(如“冬季穿搭挑战”),并优先推荐相关内容。此时,同一赛道内的视频因共享流量红利,点赞数普遍高于非热点内容,但竞争也更为激烈——只有兼具“差异化创意”与“话题契合度”的视频,才能在热点中突围,实现点赞数的指数级增长。

三、理解点赞统计与影响因素的实践价值

对抖音点赞人数统计方法与影响因素的深度拆解,本质是解码平台的内容价值评估体系。对创作者而言,这意味着需从“盲目追求数据”转向“精准匹配用户需求与算法逻辑”:例如,通过分析后台“粉丝画像”调整内容选题,利用“前3秒完播率数据”优化视频开头,借力“热点话题”但避免同质化创作。对平台而言,点赞数据的统计逻辑需进一步平衡“真实性”与“多样性”——既要防范虚假点赞(如机器刷量)对生态的破坏,也要通过算法创新,让优质小众内容获得与大众化内容同等的点赞机会。

在短视频内容同质化加剧的当下,点赞数早已超越“数字符号”的意义,成为用户真实需求与内容价值的投射。唯有理解其背后的统计逻辑与影响因素,才能在抖音生态中实现“内容-用户-算法”的良性共振,最终让优质内容获得应有的“点赞”。