在数字生活的毛细血管里,“点赞”早已超越简单的互动符号,成为多数人刷内容时的肌肉记忆。当指尖在屏幕上无意识地轻点,我们是否想过:这个重复了无数次的动作,正在如何重塑我们的认知、社交,甚至与信息世界的关系?习惯性点赞,这个看似微不足道的行为,实则是数字时代个体与技术、社会与自我博弈的微观切口,其背后藏着值得深挖的心理逻辑、认知陷阱与价值重构的可能。

一、从“情感反馈”到“行为惯性”:点赞的心理机制解构

点赞的诞生,本是为了满足人类对“被看见”的原始需求。早期社交平台上,一个点赞是对内容的认可,是对创作者的情感慰藉,是隔着屏幕的“我在这里”。但当内容推送从“熟人社交”转向“算法推荐”,当刷信息流成为日常的“下意识动作”,点赞便逐渐从主动选择滑向被动反射。

心理学中的“操作性条件反射”可以解释这一转变:算法精准捕捉到我们的点赞行为,立即推送更多同类内容,点赞→获得愉悦感(多巴胺分泌)→继续点赞,这个循环不断强化。更隐蔽的是“社交认同压力”——看到朋友点赞的内容,我们会下意识认为“这是值得关注的”,不点赞仿佛就成了“不合群”的异类。于是,“点赞”从“我认同”异化为“我应该认同”,从情感表达降格为社交礼仪,最终沉淀为无需思考的“行为惯性”。

这种惯性在短视频平台尤为明显:15秒的画面里,用户甚至来不及理解内容深意,仅凭“好看”“有趣”的直觉就完成点赞。算法则进一步利用这种直觉,通过A/B测试不断优化“易点赞”的内容——短平快、强刺激、高情绪价值,让用户在“刷→赞→刷”的闭环中,逐渐丧失对内容的深度咀嚼能力。

二、认知茧房的加速器:习惯性点赞如何窄化我们的世界

当我们习惯性为某一类内容点赞,算法便默认这是“你的偏好”,持续推送同质化信息。这本质上是“信息茧房”的强化版——而点赞,成了亲手为茧房添砖加瓦的“帮凶”。

比如,你给一条“职场干货”点赞,算法会认为你对“职业发展”感兴趣,接下来推送更多类似内容;你给“萌宠视频”点赞,首页便会被猫猫狗狗占据。久而久之,信息接收渠道越来越窄,认知边界也随之收缩。更危险的是,这种窄化往往是“无意识”的:我们以为自己在“自由选择”感兴趣的内容,实则在算法的引导下,陷入了“自己点赞自己”的认知闭环。

认知心理学中的“证实性偏差”在此发挥作用:习惯性点赞让我们更容易关注符合既有观点的内容,对异质信息产生本能排斥。久而久之,观点逐渐固化,甚至失去对不同立场的基本理解与共情能力。这解释了为何网络讨论中,“非黑即白”的极端观点更容易传播——当人们只为自己认同的内容点赞,异见便在算法的沉默中被逐渐消音。

三、社交的“空心化”:当点赞成为情感替代品

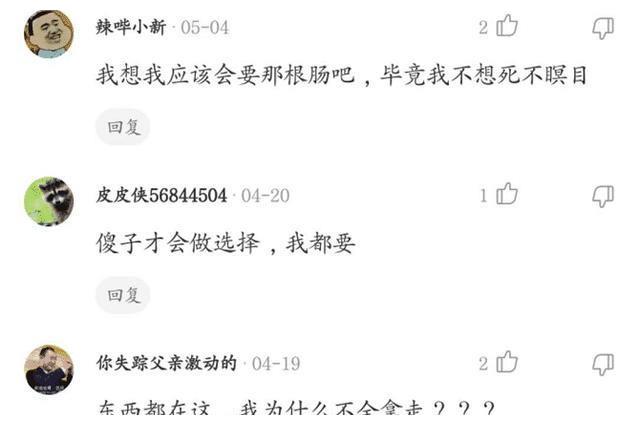

点赞的初衷是连接人与人的情感,但习惯性点赞却让这种连接变得廉价而空洞。在熟人社交中,“三天可见”的朋友圈下,一条精心撰写的动态可能收获几十个点赞,却只有寥寥几条评论;在陌生人社交中,短视频博主更在意“点赞数”而非“留言质量”,因为点赞是流量变现的直接指标,而真实的情感交流反而成了“低效行为”。

这种“点赞社交”的异化,本质上是情感表达的降维。线下见面时的一句关心、一个拥抱,被线上的“点赞”替代;朋友间的深度共鸣,被“已赞”的符号化回应消解。更值得警惕的是,当人们习惯用点赞衡量“关系亲密度”——“他从不给我点赞,是不是不在乎我了”——情感的真实性让位于互动的数量,社交的本质从“情感流动”退化为“数字游戏”。

社会学学者雪莉·特克尔在《群体性孤独》中提到,数字时代的互动让我们“永远在线,却孤独更深”。习惯性点赞正是这种悖论的缩影:我们用无数个“赞”填满了社交页面,却可能在深夜发现,自己从未与任何人建立过真正的情感联结。

四、算法与人的共谋:谁在鼓励我们“习惯性点赞”?

习惯性点赞的泛滥,离不开算法的“精心设计”,也离不开用户对“便捷性”的主动妥协。平台方为了提升用户粘性,早已将“点赞”优化为“最低成本的操作”:无需切换页面,无需输入文字,只需轻轻一按。这种“低门槛”让点赞从“主动行为”变成“无意识反射”,正如尼尔·波兹曼在《娱乐至死》中所警示的,“技术使复杂的世界变得简单,却也让我们失去了深度思考的能力”。

更深层的矛盾在于,算法将“点赞”量化为“用户价值”——点赞越多,代表用户越活跃,平台的商业价值就越高。于是,我们看到“点赞数”成了内容的KPI,创作者为了迎合算法,不断生产“易点赞”的浅层内容,而深度、有争议、需要思考的内容则被边缘化。这种“流量逻辑”与“内容价值”的背离,最终让整个信息生态陷入“劣币驱逐良币”的困境。

但用户并非完全被动。在快节奏的现代生活中,刷信息流成了“碎片化时间”的填充物,而习惯性点赞则是这种“时间填充”的“最优解”——无需费力思考,即可获得“我参与了”的虚假满足感。这种“认知惰性”与算法的“效率至上”形成共谋,让习惯性点赞成了数字时代最普遍的“集体无意识”。

五、重建“有意识的点赞”:让互动回归真实价值

面对习惯性点赞的陷阱,我们并非无能为力。改变的第一步,是意识到“点赞”的本质——它应该是“情感的真实流露”,而非“社交的机械任务”。当我们刷到内容时,不妨停顿三秒:这个“赞”是因为我真的认同,还是因为“别人都赞”?是因为内容触动了我,还是仅仅为了“完成互动”?

其次,要主动打破算法茧房。刻意关注与自己观点不同的账号,偶尔为“冷门但优质”的内容点赞,甚至敢于“不点赞”——拒绝用数字定义自己的偏好。这种“有意识的拒绝”,本质上是对认知自主权的捍卫。

最后,要重建真实的社交连接。与其在朋友圈里互相点赞,不如给朋友发一条真诚的消息;与其为短视频的“高颜值”点赞,不如在评论区写下真实的感受。当“点赞”从“敷衍的仪式”回归“情感的桥梁”,数字社交才能真正成为现实生活的延伸,而非替代。

习惯性点赞的背后,是我们与技术、与世界相处的方式。在这个信息爆炸的时代,或许最珍贵的不是“点多少赞”,而是能否在每一次滑动中,保持一份“停下来思考”的清醒——因为真正的价值,从来不在指尖的轻点里,而在我们与信息、与他人、与自己的真实联结中。