在点赞活动中,刷票行为始终是一把悬在活动公平性之上的“达摩克利斯之剑”。无论是品牌营销中的用户拉新、产品推广中的热度发酵,还是社群活动中的互动激励,一旦被刷票行为渗透,不仅会导致数据失真、决策偏差,更会严重透支用户信任,让活动的核心价值荡然无存。如何有效防止刷票,已成为活动运营方必须直面的核心命题——这不仅是技术层面的攻防战,更是规则设计、生态协同与用户认知的系统工程。

刷票行为的本质,是对“真实用户意愿”的系统性扭曲。其形式早已从早期的“人工手动刷票”演变为“技术化、规模化、产业化”的作弊链条:通过虚拟号码、模拟器、群控软件批量注册账号,配合自动化脚本实现24小时不间断点赞,甚至利用AI换脸、语音合成等技术绕过真人验证,形成“黑灰产”的完整闭环。这类行为的危害远不止“数据注水”:对品牌而言,虚假热度可能误导产品迭代方向,让资源错配到低价值用户群体;对用户而言,公平竞争环境被破坏,参与积极性受挫,长期来看会侵蚀社群的活跃度与凝聚力。因此,防止刷票绝非“多此一举”,而是保障活动可持续性的生命线。

技术层面的防范,需从“被动封禁”转向“主动拦截”,构建覆盖“事前识别-事中干预-事后追溯”的全链路防御体系。传统手段如IP限制、验证码验证,在专业化刷票面前已显乏力——代理IP池、打码平台、图形识别OCR工具,让单一技术壁垒极易被突破。当前更有效的方案是“多维度行为特征分析”:通过机器学习模型,对用户点赞行为进行深度画像,识别异常特征组合。例如,正常用户点赞通常存在“操作间隔随机性”“页面停留时间波动”“跨设备切换频率低”等规律,而刷票行为往往呈现“秒级高频点击”“固定路径重复操作”“设备指纹高度集中”等异常信号。某社交平台在去年“年度最受欢迎创作者”活动中,引入基于图神经网络的账号关系挖掘技术,通过分析账号登录设备、社交关联、支付行为等200+维特征,成功识别出3.7万个“刷票矩阵账号”,拦截率提升至92%,远超传统规则引擎的70%阈值。此外,设备指纹技术也在持续进化——从单纯的硬件信息采集,结合传感器数据(如加速度、陀螺仪)、浏览器特征(时区、字体渲染)、操作习惯(点击延迟、滑动轨迹),形成“设备DNA”,让虚拟设备难以伪装成真实终端。

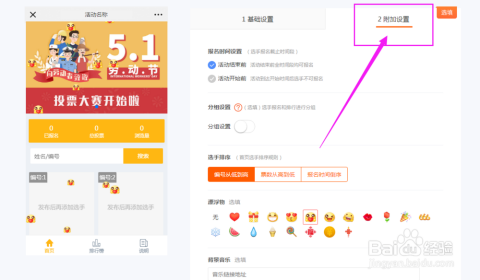

规则设计是防刷体系的“骨架”,需兼顾“严谨性”与“用户体验”,避免“一刀切”误伤真实用户。科学的规则设计应前置化,在活动策划阶段就嵌入防刷逻辑:例如,设置“单账号每日点赞上限”时,需结合历史活动数据与用户活跃时段动态调整,避免因上限过低导致正常用户无法参与;要求“地域分布合理性”时,可参考活动目标用户的真实地域画像,对异常集中(如某偏远地区点赞量突增300%)的流量触发人工复核。更重要的是引入“行为合理性校验”——用户点赞前可设置轻量级互动任务(如“输入你对本次活动的感受”“选择一个关键词描述内容”),既增加刷票成本,又提升用户参与深度。某电商平台在“618好物点赞”活动中,创新推出“点赞溯源”机制:用户点赞后需完成“分享至社群并截图反馈”,系统通过NLP技术识别截图真实性,同时结合社群互动数据验证用户身份,使刷票成本较单纯技术拦截提升5倍,而真实用户完成率仅下降8%,在防刷与体验间找到平衡点。

实时监控与动态响应,是防刷体系的“神经中枢”,需建立“数据驱动-智能预警-人工干预”的闭环机制。传统的“事后审核”模式难以应对快速迭代的刷票技术,必须实现“秒级响应”:通过搭建实时数据中台,聚合点赞量、设备ID、IP地址、用户行为等核心指标,设定多级预警阈值——例如“单分钟点赞超50次”“同一IP下账号数超20个”“新注册账号点赞占比超60%”,一旦触发阈值,系统自动启动分级处置:轻度异常限制点赞权限,中度异常冻结账号24小时,重度异常移交风控团队深度排查。某短视频平台在“挑战赛点赞活动”中,引入“异常流量热力图”可视化工具,运营人员可实时查看地域、设备、时段的点赞分布,快速定位刷票高发区域,结合运营商数据封禁异常基站,使活动期间刷票占比从15%降至3%以下。此外,用户举报通道的优化也不可或缺——简化举报流程(如“一键举报异常点赞”),设置“举报奖励机制”(如有效举报可获得额外积分),让用户成为防刷体系的“前哨站”。

生态协同是破解“防刷孤岛”的关键,需推动跨平台、跨主体的数据共享与责任共担。单个平台的技术与规则始终存在盲区,刷票黑灰产正是利用信息差在不同平台间“流窜作案”。例如,某社交平台曾发现,其拦截的刷票账号中,有40%在其他电商平台、内容社区存在异常行为记录——若能建立跨平台黑名单共享机制,可实现“一处违规、处处受限”。当前,部分头部企业已开始尝试联合风控联盟,通过开放API接口共享设备指纹、账号风险标签等数据,构建“行业防刷防火墙”。同时,与第三方支付机构、通信运营商的合作也至关重要:支付机构可提供“同一支付账户绑定多设备”的异常数据,运营商可识别“同一基站下大量虚拟号码注册”的行为,从源头上切断刷票产业链的“资金流”与“号码源”。某互联网协会牵头制定的《点赞活动防刷技术规范》已明确要求,平台需在用户授权前提下,与合作伙伴建立“最小必要数据共享”,既保障隐私合规,又提升防刷效率。

用户教育与价值回归,是从根本上抑制刷票冲动的“治本之策”。技术、规则、生态的“堵”,需辅以认知引导的“疏”。许多用户参与刷票,并非主观恶意,而是对“活动规则”存在误解——认为“不刷就吃亏”,或低估刷票风险。因此,活动运营方需通过多渠道宣导,明确刷票的法律后果(如违反《反不正当竞争法》《网络安全法》,可能面临罚款、账号封禁甚至民事赔偿),以及真实互动对自身权益的保障(如真实点赞可获得更精准的推荐、更高的奖品兑换概率)。某知识平台在“科普文章点赞”活动中,推出“真实用户认证”标识,通过人脸识别、学信网验证等方式为真实用户加注“信誉勋章”,使其内容获得优先展示,同时公开曝光刷票账号的失信记录,形成“守信激励、失信惩戒”的良性循环。当用户意识到“真实表达比虚假数据更有价值”,刷票行为自然会失去生存土壤。

防止点赞活动中的刷票行为,从来不是单一技术的“独角戏”,而是技术、规则、生态、认知的“交响乐”。它需要运营方以“零容忍”的态度对待作弊行为,以“用户为中心”的理念优化体验,以“开放协作”的心态共建行业防线。唯有如此,点赞活动才能回归其本质——成为连接品牌与用户的真实纽带,让每一个点赞都承载着真实的情感与价值,让公平与信任成为活动生态的底色。这不仅是保障单次活动成功的必要举措,更是数字时代健康互动秩序的基石所在。