在现行法律框架下,点赞刷票行为是否违法?这一问题随着网络经济的深入发展,已成为法律界与产业界共同关注的焦点。点赞刷票,即通过技术手段、人工操作或组织化方式,人为增加网络内容的点赞量、投票量或互动数据,制造虚假热度,本质上是对数据真实性的扭曲。此类行为看似“微小操作”,实则触碰了法律红线,其违法性需结合行为性质、主观意图及损害后果综合认定,现行法律已为其提供了明确的规制路径。

一、点赞刷票的行为界定:从“流量造假”到“数据欺诈”的本质

点赞刷票并非单一行为,而是涵盖技术攻击、人工众包、平台漏洞利用等多种形式的流量造假产业链。其核心特征在于“虚假性”——通过非正常手段突破平台自然增长机制,使数据与实际用户意愿、内容价值完全脱节。例如,在电商平台的商品评价中,刷单刷评同步进行点赞,形成“虚假好评”闭环;在短视频平台,通过“水军”集中点赞提升视频推荐权重;在网络投票活动中,利用程序脚本或人工投票群刷票操纵结果。这些行为共同构成了对网络数据生态的系统性破坏,其本质已超越“流量运营”的范畴,升级为“数据欺诈”。

二、违法性认定的法律依据:多维度规制体系的形成

我国现行法律对点赞刷票行为的规制并非单一法条适用,而是形成了以《反不正当竞争法》为核心,《网络安全法》《电子商务法》《消费者权益保护法》等多法联动的规制体系,从竞争秩序、数据安全、消费者权益等多维度确认其违法性。

首先,《反不正当竞争法》是认定点赞刷票违法性的核心依据。该法第二条明确规定,经营者在生产经营活动中应当遵循诚信原则,遵守法律和商业道德。点赞刷票通过虚构交易、伪造数据,误导消费者选择,破坏了公平竞争的市场秩序。例如,在“刷单炒信”典型案例中,法院普遍认为,刷票行为使竞争对手的合法流量被稀释,自身通过虚假数据获取不正当交易机会,构成《反不正当竞争法》第八条“虚假宣传”及第二条“不正当竞争行为”。2022年修订的《反不正当竞争法》进一步明确“组织虚假交易、虚假宣传”的法律责任,将组织化刷票行为纳入重点打击范围,最高可处二百万元以下罚款,情节严重的吊销营业执照。

其次,《网络安全法》为规制技术型刷票提供了支撑。该法第二十七条禁止“从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动”。利用程序脚本、爬虫技术批量刷票,本质上是干扰平台数据系统的正常功能,窃取平台流量分配机制,属于危害网络安全的行为。例如,某公司开发刷票软件并销售给用户,通过模拟用户操作向平台服务器发送虚假请求,最终被法院认定为“提供专门用于从事危害网络安全活动的程序工具”,承担相应民事及刑事责任。

再者,《电子商务法》直接针对电商场景下的刷票行为作出规制。该法第三十九条要求电子商务经营者“不得删除消费者评价”,同时第五十九条明确“电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或者服务信息,保障消费者的知情权和选择权”。刷单刷票通过伪造好评、虚假互动,直接侵害消费者知情权,平台若放任此类行为,需承担连带责任。例如,某电商平台因未及时清理刷票数据,导致消费者因虚假评价购买劣质商品,最终被监管部门认定为“未尽到审核义务”,赔偿消费者损失并处以罚款。

三、不同场景下的违法性差异:从“绝对违法”到“情节加重”的梯度认定

点赞刷票行为的违法性并非“一刀切”,需结合具体场景、行为规模及主观恶意程度进行梯度认定。在商业竞争、公益投票、娱乐评选等不同场景中,其违法性后果存在显著差异。

在商业竞争场景中,点赞刷票的违法性最为明确。企业为提升产品销量、品牌知名度,组织刷票团队伪造用户评价、点赞数据,不仅违反《反不正当竞争法》,还可能同时触犯《刑法》第二百二十一条“损害商业信誉、商品声誉罪”或第二百八十六条之一“拒不履行信息网络安全管理义务罪”。例如,某食品企业为抢占市场份额,雇佣刷票公司对竞品进行恶意差评刷票,最终被以“损害商业信誉罪”追究刑事责任,相关人员被判处有期徒刑。

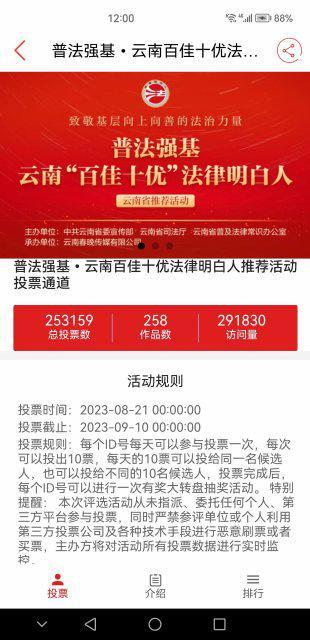

在公益投票场景中,刷票行为的危害性更为隐蔽但影响恶劣。公益投票的核心是社会公平与公众信任,刷票行为直接扭曲了投票结果的公益性,损害了社会公共利益。例如,某地方“最美志愿者”评选活动中,参选者通过技术手段刷票,导致真正优秀的志愿者落选,引发公众对公益公信力的质疑。此类行为虽不直接涉及商业利益,但违反《民法典》中的“公序良俗”原则,可能被民政部门或活动主办方取消资格,并承担相应的信用惩戒。

在娱乐评选、粉丝打榜等非商业场景中,个人或粉丝组织的刷票行为,若规模较小、未造成严重后果,可能仅违反平台规则,面临账号封禁等处罚;但若形成产业化运作,通过出售刷票服务牟利,则可能构成非法经营罪。例如,某粉丝后援会开发刷票程序,向其他粉丝群销售刷票服务,非法获利数十万元,最终被以“非法经营罪”定罪处罚。

四、实践中的认定难点:从“技术隐蔽”到“责任划分”的现实挑战

尽管法律框架已相对完善,但点赞刷票行为的认定仍面临诸多实践难题。其一,技术隐蔽性强。当前刷票手段不断迭代,从人工点击到AI模拟操作,从单设备刷票到分布式服务器集群,技术反侦察能力提升,导致监管部门难以固定证据。其二,责任主体分散。刷票产业链涉及刷手、刷票平台、技术提供者、需求方等多个主体,各环节分工明确,形成“黑灰产”闭环,责任划分难度大。其三,平台监管动力不足。部分平台为追求用户活跃度,对刷票行为“睁一只眼闭一只眼”,甚至默许刷票服务存在,导致监管政策执行打折扣。

五、法律规制的完善路径:从“被动打击”到“主动治理”的系统升级

面对点赞刷票行为的复杂化趋势,法律规制需从“事后打击”转向“事前预防、事中监管、事后惩戒”的全链条治理。一方面,立法层面需进一步细化“虚假数据”的认定标准,明确“刷票”的技术特征与违法构成要件,为执法提供清晰指引;另一方面,平台需履行主体责任,建立“AI监测+人工审核”的防控机制,对异常流量数据实时拦截,并向监管部门开放数据接口。此外,还应强化信用惩戒机制,将刷票组织者、参与者纳入失信名单,提高违法成本。

点赞刷票行为的违法性认定,本质上是法律对网络数据真实性底线的坚守。在数字经济时代,数据是新型生产要素,点赞刷票不仅破坏市场公平竞争,更侵蚀社会信任基础。唯有通过法律与技术的协同治理,才能还网络空间以清朗,让数据真正反映价值、流量回归理性。