在社交媒体上帮人点赞刷视频的行为,早已从个别现象演变为灰黑产链条上的“常规操作”。无论是短视频平台的“涨粉任务”,还是电商店铺的“刷单引流”,亦或是个人账号的“数据包装”,都离不开“点赞刷视频”这一基础环节。然而,当这种行为从个人互助异化为规模化、商业化的运作时,其法律边界便成为悬在从业者头顶的“达摩克利斯之剑”。在流量经济的语境下,在社交媒体上帮人点赞刷视频的行为是否违法,需从行为性质、法律条文、社会危害及平台规则等多维度进行穿透式分析,而非简单以“是”或“否”作答。

一、行为界定:从“人情互助”到“产业运作”的异化

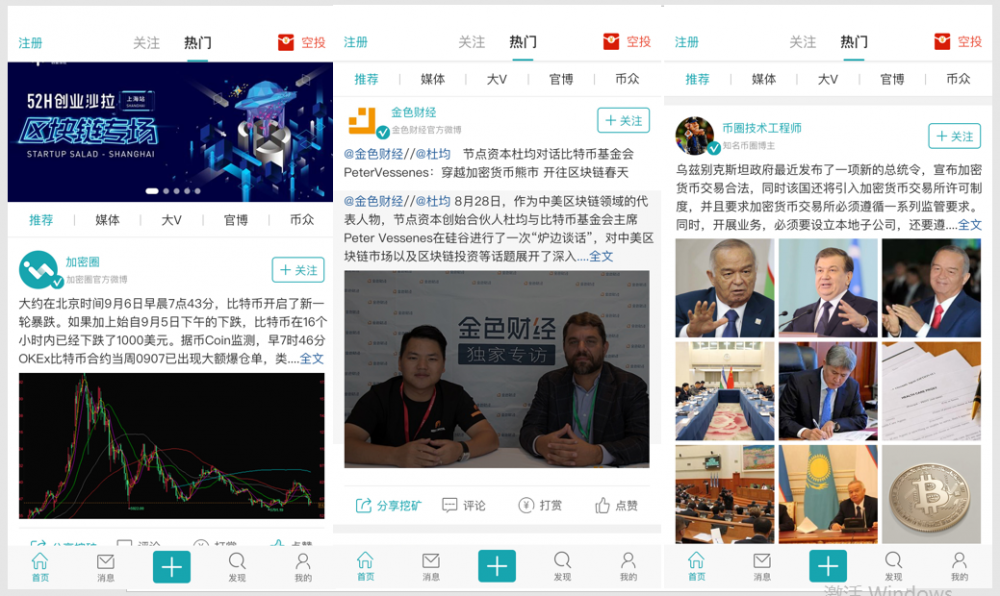

“帮人点赞刷视频”的行为形态具有显著的多层次性。最表层的是“人情互助”——用户出于情面为朋友的视频点赞,或帮家人完成平台“打卡任务”,这类行为零散、非营利,本质上属于社交互动的延伸,其法律风险几乎可忽略不计。但现实中更普遍的是“商业化运作”:部分个人或组织以“兼职赚钱”为诱饵,招募用户使用多账号批量点赞、刷视频,按“单”计费;更隐蔽的是“技术驱动型”灰产,通过外挂程序、虚拟设备、水军群组实现自动化刷量,甚至形成“注册-养号-刷量-变现”的完整产业链。

这种异化的核心在于“营利目的”与“规模化操作”。当点赞刷视频不再是个人行为,而是作为商品或服务进行交易时,其性质便从“社交行为”转向“市场行为”,进而触发法律层面的审视。例如,某MCN机构为签约网红提升视频热度,组织50名兼职人员24小时刷量,单日点赞量超10万次——这种以“提升数据表现”为目标的商业操作,已远超“人情互助”范畴,成为法律规制的重点对象。

二、法律维度:民事、行政与刑事责任的“三重门”

判断在社交媒体上帮人点赞刷视频是否违法,需将其置于我国法律框架下进行“违法性判断”。这里的“违法”不仅指刑事犯罪,更涵盖民事违约与行政违法,形成“三位一体”的责任体系。

从民事法律角度看,该行为首先违反了平台服务协议。几乎所有社交平台(如抖音、微信、快手等)的用户协议均明确禁止“刷量行为”,规定“不得使用任何第三方工具或程序进行虚假互动,否则平台有权封禁账号、终止服务”。此时,刷量者与平台之间形成“契约关系”,违反协议即构成“违约”,平台可依约追究其责任。若刷量行为导致平台其他用户权益受损(如虚假数据误导消费者决策),受损方还可依据《民法典》“侵权责任编”主张赔偿,理由是刷量者“故意实施虚假行为,破坏公平交易秩序”。

从行政法律层面看,若刷量行为涉及商业经营活动,可能触犯《反不正当竞争法》。该法第八条明确“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者”。例如,某商家通过刷量伪造视频“10万+点赞”以证明产品“热门”,或主播刷量营造“万人观看”假象吸引打赏,均属于“虚假宣传”,市场监管部门可依据该法第二十条“责令停止违法行为,处二十万元以上一百万元以下的罚款”。2022年,某直播电商公司因组织刷量虚构直播间人气,被上海市市场监管局罚款50万元,便是典型行政违法案例。

刑事犯罪方面,则需判断行为是否符合“破坏计算机信息系统罪”的构成要件。根据《刑法》第二百八十六条,“违反国家规定,对计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加,后果严重的”构成犯罪。若刷量行为通过“技术手段侵入平台系统”(如破解API接口、伪造用户身份),或“对平台数据进行篡改”(如修改点赞计数),且达到“后果严重”(如导致平台系统崩溃、数据失真造成重大经济损失),则可能被追究刑事责任。2021年,浙江某科技公司开发“刷量外挂”程序,通过侵入抖音服务器后台伪造点赞数据,涉案金额超千万元,最终以破坏计算机信息系统罪被判刑,印证了刑事风险的真实存在。

三、社会危害:从“数据失真”到“生态塌陷”的连锁反应

在社交媒体上帮人点赞刷视频的行为,绝非“无伤大雅的灰色游戏”,其社会危害具有隐蔽性和扩散性,最终会反噬整个数字生态。

首当其冲的是“数据真实性”的崩塌。社交媒体的核心价值在于“真实连接”——用户的点赞、评论、分享是表达真实意愿的体现,也是平台算法推荐、商业决策的重要依据。当虚假点赞充斥平台,算法便会被“污染”:优质内容因真实数据不足被淹没,低质内容因刷量获得流量倾斜,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。长此以往,用户对平台信任度下降,社交网络的“公共属性”被削弱,最终导致平台生态塌陷。

其次是“市场公平性”的破坏。在流量经济的驱动下,数据已成为衡量商业价值的核心指标。刷量行为通过伪造数据制造“虚假繁荣”,使诚实经营者陷入“数据竞争”的劣势:中小商家无力承担刷量成本,网红机构依赖“数据造假”获取资源,最终形成“劣币驱逐良币”的市场畸形。这种不公平竞争不仅损害合法经营者利益,更扰乱了数字经济的市场秩序。

更深层次的是“社会价值观”的扭曲。当“刷量=成功”的逻辑在行业内蔓延,年轻一代可能形成“数据至上”的功利观念,认为“造假比实干更有效”。某调查显示,超过60%的00后认为“刷量是行业潜规则”,这种对虚假行为的默许,对社会诚信体系构成严重侵蚀。

四、治理路径:技术、法律与平台的“协同战”

面对在社交媒体上帮人点赞刷视频的复杂生态,单一治理手段难以奏效,需构建“技术反制+法律严惩+平台自治”的协同治理体系。

技术层面,平台需升级“反刷量系统”。当前主流平台已采用“AI行为识别+设备指纹+数据异常检测”的多维技术:通过分析用户点赞频率、设备型号、IP地址等数据,识别“机器批量操作”特征;对短期内异常增长的视频进行人工复核,阻断刷量链条。但技术对抗永无止境,未来需探索“区块链存证”等技术,确保用户互动数据的不可篡改性,从根本上杜绝刷量可能。

法律层面,需细化“刷量行为”的认定标准与处罚细则。目前《反不正当竞争法》对“虚假宣传”的界定较为原则,需进一步明确“数据造假”的量化标准(如点赞量与真实互动比例、刷量持续时间等),并提高违法成本。同时,应将“组织刷量”与“参与刷量”区分处理,对组织者(如MCN机构、刷量平台)从重处罚,对普通参与者以教育引导为主,避免“一刀切”扩大打击面。

平台层面,需强化“用户协议”的执行力度。目前多数平台对刷量行为仅采取“封号”措施,震慑力不足。可探索“阶梯式处罚”:首次违规警告、多次暂停服务、屡犯永久封号,并将违规信息纳入“社会信用体系”,提高刷量者的违约成本。同时,平台应主动公开“反刷量”规则,通过案例宣传引导用户远离刷量行为,重塑“真实互动”的社区文化。

归根结底,在社交媒体上帮人点赞刷视频的行为,本质是流量经济时代“数据异化”的产物。当点赞不再是真实意愿的表达,而成为可交易的“数字商品”,其违法性便已超越了平台规则范畴,触及法律底线与社会公序良俗。唯有通过技术筑牢“防火墙”、法律划清“高压线”、平台重建“价值观”,才能让社交媒体回归“连接真实”的初心,让每一份点赞都承载真实的情感与价值。