在社交媒体时代,评论刷赞购买已成为数字生态中不可忽视的灰色地带,它既是流量焦虑的产物,也是平台算法与商业逻辑博弈下的畸形现象。所谓评论刷赞购买,特指通过第三方服务或人工操作,人为增加社交媒体内容的评论数量与点赞数据,以此营造高互动假象的行为。这一行为并非简单的“数据造假”,而是涵盖从内容策划、流量注水到商业变现的全链条操作,其背后折射出的是社交媒体评价体系的深层异化与用户需求的扭曲。

评论刷赞购买:从“互动数据”到“商品”的异化过程

评论刷赞购买的核心在于将“互动数据”转化为可交易的“商品”。在传统社交媒体逻辑中,点赞与评论是用户真实反馈的体现,是内容质量与传播价值的直接信号。但随着流量成为商业变现的核心指标,这些数据逐渐被剥离了“用户真实意愿”的内核,沦为可量化的交易标的。第三方刷量平台通过招募“水军”(真实或虚假账号)、利用自动化脚本(如模拟用户行为的机器人程序),甚至与平台内部人员勾结,为需求者提供定制化服务——例如,一条抖音短视频可在24小时内刷出10万点赞+5000条评论,一篇小红书笔记可快速获得“种草感”十足的“真实体验”留言。

这种异化过程与社交媒体平台的算法机制密不可分。多数平台采用“热度优先”的推荐算法,高互动内容更容易获得流量倾斜。商家为追求曝光、个人为打造“人设”,不得不通过购买刷赞数据来突破算法阈值。例如,新注册的抖音账号初期需积累一定点赞量才能进入推荐池,美妆品牌新品发布时需通过刷评制造“口碑爆款”假象以吸引真实用户购买。在此背景下,评论与点赞从“用户反馈”异化为“流量敲门砖”,其真实价值被彻底置换。

动机剖析:谁在为“虚假互动”买单?

评论刷赞购买的参与者构成复杂,动机各异,但共同指向对“流量红利”的投机性追逐。

对品牌方与商家而言,刷赞购买是“短期见效”的营销捷径。在电商直播、新品推广等场景中,高互动数据能直接提升用户信任度——例如,淘宝店铺的“动态评分”包含“描述相符”“服务态度”“物流服务”,而“回头率”等指标受评论数量影响,刷评可显著优化店铺权重;小红书博主接广告时,品牌方常以“点赞量过万”“评论互动率5%以上”作为合作门槛,迫使博主通过购买数据达标。这种“数据造假”虽能带来短期流量提升,却掩盖了产品真实口碑,长期反而损害品牌公信力。

对个人用户而言,刷赞购买是“人设焦虑”的解药。在“人人皆可网红”的社交媒体环境下,点赞量被视为个人影响力的直接体现。普通用户为打造“高人气”形象,会购买点赞与评论来营造“被认可”的假象;素人博主为吸引MCN机构注意,需通过刷量数据证明“商业潜力”。例如,某职场博主通过购买“职场干货”笔记的刷评,塑造“行业意见领袖”人设,最终接下广告合作——但这种虚假繁荣一旦被揭穿,人设崩塌的代价远超短期收益。

更值得警惕的是,部分平台默许甚至纵容这种行为。早期社交媒体为追求用户增长与活跃度,对刷量行为睁一只眼闭一只眼,甚至将高互动数据作为平台“繁荣”的政绩展示。这种“流量至上”的导向,为评论刷赞购买提供了滋生的土壤。

隐患与代价:虚假互动如何侵蚀数字生态?

评论刷赞购买的泛滥,正在从算法失灵、信任崩坏、价值扭曲三个层面,逐步侵蚀社交媒体的生态根基。

首先,它导致算法推荐机制的“逆向淘汰”。平台算法依赖用户互动数据判断内容质量,但刷赞购买让虚假数据掩盖了真实用户偏好。优质原创内容因缺乏“初始流量助推”而难以曝光,低质甚至违规内容因购买刷量获得流量倾斜,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。例如,某知识类博主曾坦言,其深度分析视频因未购买刷量,长期播放量不足千;而同期购买的娱乐类短视频虽内容空洞,却因刷量数据跻身“热门”,挤压了优质内容的生存空间。

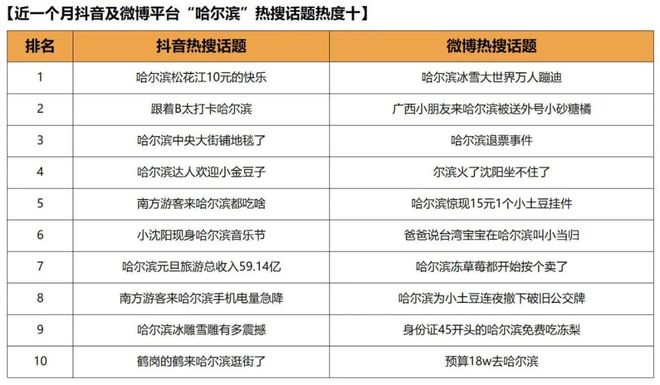

其次,它加剧了用户对社交媒体的信任危机。当用户发现“爆款”“好评”多为虚假操作,对平台内容生态的信任度会直线下降。小红书曾因“刷评刷赞”问题多次登上热搜,用户吐槽“种草笔记全是广告,评论都是水军”,平台社区氛围因此受损;抖音“虚假种草”视频的曝光,也让用户对“达人推荐”产生普遍怀疑。这种信任危机一旦形成,用户将减少真实互动,转向更封闭的私域流量,进一步削弱社交媒体的公共属性。

更深层的代价在于,它扭曲了“内容价值”的评价标准。社交媒体本应是真实表达与多元观点的交流平台,但刷赞购买将“流量”等同于“价值”,将“数据”等同于“质量”。创作者不再聚焦内容创新,而是钻研“如何刷量更隐蔽”;用户不再关注内容本身,而是盲目追随“高互动”标签。这种“唯流量论”的导向,让社交媒体逐渐沦为“数字秀场”,其连接人与人、促进信息共享的核心价值被严重稀释。

趋势与破局:从“流量造假”到“价值回归”的艰难转向

尽管评论刷赞购买仍有一定市场,但平台治理、用户觉醒与监管升级正在推动这一灰色地带加速收缩。

平台端的治理是关键防线。近年来,主流社交媒体纷纷升级算法模型,引入“互动质量评估”机制——例如,抖音通过分析用户行为路径(是否完整观看、是否多次互动)识别虚假点赞;微博通过“账号权重”系统,对低质水军账号的互动数据进行降权处理;小红书上线“笔记真实性”标签,对疑似刷评内容进行标注。同时,平台加大处罚力度:对刷量账号进行限流、封号,对违规商家下架商品、扣除信用分。这些措施虽无法完全杜绝刷量,但显著提高了造假成本。

用户端的觉醒正在重塑消费逻辑。随着媒介素养提升,越来越多的用户开始质疑“高互动”内容的真实性,更关注“评论区细节”——例如,辨别“模板化评论”“重复内容”“无意义夸赞”,主动避开疑似刷量账号。部分用户甚至自发组织“反刷量”社群,通过举报、曝光等方式监督平台生态。这种“用脚投票”的行为,倒逼创作者回归内容本质,而非依赖数据造假。

监管层面的高压态势则为治理提供制度保障。网信办等部门多次开展“清朗”行动,明确将“刷单刷评刷赞”列为违规行为,要求平台建立“黑名单”制度;《网络信息内容生态治理规定》强调“不得通过人工方式或者技术手段实施流量造假、流量劫持”,为打击刷量提供法律依据。这种“平台自治+政府监管”的双重模式,正逐步压缩刷量市场的生存空间。

评论刷赞购买的本质,是流量经济时代“数字虚荣”与“商业焦虑”交织的产物。它看似解决了短期流量需求,实则以牺牲生态健康为代价,最终陷入“越刷越虚、越虚越刷”的恶性循环。社交媒体的真正价值,不在于虚假数据的堆砌,而在于真实连接的建立、优质内容的传播与多元观点的碰撞。当平台算法回归“质量优先”的逻辑,当用户评价回归“真实反馈”的本质,当商业合作回归“价值匹配”的原则,评论刷赞购买的生存土壤将彻底消失。唯有如此,社交媒体才能从“流量秀场”回归“精神家园”,让每一次点赞、每一条评论都承载真实的温度与价值。