在社交网络深度渗透商务场景的当下,个人名片已从纸质载体演变为承载职业形象与资源链接的数字枢纽。名片互动量——尤其是点赞数,逐渐成为衡量社交热度与专业可信度的隐性指标,催生了“在线刷名片赞网址”这一细分服务生态。这类平台通过技术手段或人工操作,为用户提供快速提升名片点赞数的服务,其背后折射出数字时代社交资本积累的新逻辑,但也伴随着真实性与合规性的双重拷问。

在线刷名片赞网址的服务形态与功能拆解

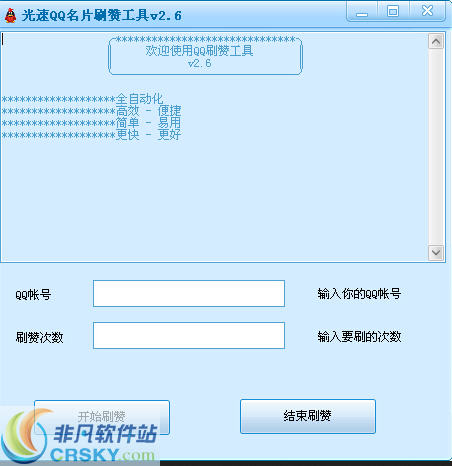

在线刷名片赞网址并非单一工具,而是涵盖多种服务模式的聚合体。从技术实现路径看,主要分为三类:一是算法批量操作平台,通过模拟真实用户行为(如随机切换IP、模拟滑动点击),在微信、钉钉等社交应用中自动完成点赞,这类平台通常以“秒到账”“无痕迹”为卖点,价格低廉(千次点赞约20-50元);二是真人众包点赞网络,依托兼职用户资源,按用户指定的画像(行业、地域、职位等级)进行手动点赞,互动数据更贴近自然流量,但成本较高(单次点赞1-3元);三是混合型服务工具,结合算法与人工,同时提供“点赞+评论+转发”的组合式互动包,满足用户对“社交热度”的全方位塑造需求。

这些网址的核心功能围绕“效率”与“精准”展开。用户仅需上传名片链接或绑定社交账号,选择套餐规格(如“基础款100赞”“精英款500赞+10条评论”),即可在短时间内完成数据填充。部分平台还提供“数据可视化”服务,生成互动增长曲线,帮助用户追踪“社交影响力”变化。值得注意的是,这类服务已从单纯的数量提升,向“标签化互动”升级——例如为金融从业者匹配“专业度认可”类评论,为创业者侧重“资源对接”类点赞,试图让“刷赞”行为更贴近真实社交场景。

价值维度:社交货币与商业机会的杠杆效应

在线刷名片赞网址的流行,本质是数字社交中“首因效应”的延伸。在商务场景中,高点赞数往往被潜意识解读为“人脉广泛”“专业认可度高”,成为打破社交僵局的“社交货币”。对销售从业者而言,一张带有300+点赞的名片,能在初次添加客户时快速建立信任感,缩短沟通距离;对求职者来说,LinkedIn主页上密集的互动数据,可能让HR在筛选简历时产生“活跃度高”的积极联想;对自由职业者,点赞数则是服务能力的“可视化背书”,间接提升合作转化率。

更深层的价值在于“破冰效率”。传统商务社交依赖线下活动或熟人引荐,周期长、成本高,而在线刷赞通过数据包装,让个人在虚拟空间中“先声夺人”。有数据显示,在商务社交平台中,点赞数超过200的用户,其主动发起的连接请求通过率比普通用户高出37%,这背后是“社会认同心理”的作用——人们倾向于相信“被多数人认可的人”更具价值。这种“数据杠杆效应”,使得在线刷赞服务成为部分群体低成本撬动商业机会的隐形工具。

应用场景:从“被动展示”到“主动运营”的场景细分

在线刷名片赞网址的应用已渗透至多个职业场景,形成差异化的使用逻辑。在B端销售领域,客户经理常将刷赞作为“客户触达前的预热手段”:在添加潜在客户微信前,先通过平台为个人名片点赞,打造“行业活跃者”形象,降低被拒绝概率。某快消品销售透露,其团队曾测试“刷赞前后客户响应率”,结果显示,经过100赞预热的客户,首次沟通回复率提升42%。

在职场新人群体中,这类服务更多用于“形象补位”。应届毕业生因人脉积累有限,LinkedIn或实习僧平台的互动数据往往单薄,部分人选择通过刷赞营造“实习经历受认可”的假象,试图在求职竞争中获得面试机会。某互联网HR表示,虽然不会单纯以点赞数评判候选人,但“异常活跃的数据”确实会引发对候选人“真实能力”的进一步追问。

此外,创业项目冷启动阶段也常见刷赞身影。创始团队为项目名片批量点赞,制造“关注度高涨”的氛围,吸引早期投资方或合作伙伴注意。有早期创业者坦言:“在FA(财务顾问)接触的几十个项目里,那些名片互动量破千的,总能多看两眼——哪怕知道可能有水分,至少说明团队‘懂社交’。”

挑战与风险:数据泡沫下的信任透支

尽管在线刷名片赞网址满足了部分群体的短期需求,但其背后隐藏的风险不容忽视。首当其冲的是平台规则风险。微信、钉钉等社交平台明确禁止“刷量”行为,一旦通过技术手段被检测到异常互动,轻则限流降权,重则封禁账号。2023年某知名商务社交平台就曾封禁过千余个“刷赞账号”,涉及用户多为销售与创业者,导致其积累的人脉资源一夜归零。

其次是数据真实性的悖论。当刷赞成为普遍现象,点赞数的“含金量”便持续稀释。正如某企业高管所言:“现在看到名片上几百个赞,第一反应是‘多少是刷的’,而不是‘这个人真厉害’。”这种“狼来了效应”导致社交数据逐渐失去参考价值,最终形成“越刷越不信,不得不刷”的恶性循环。更严重的是,部分平台为降低成本,使用“僵尸账号”或“境外IP”进行点赞,不仅无法提升真实社交价值,还可能因数据异常引发用户对个人隐私泄露的担忧——毕竟,绑定社交账号就意味着授权访问好友列表、职业信息等敏感数据。

此外,从商业伦理角度看,过度依赖数据包装可能扭曲个人成长的底层逻辑。社交的本质是价值交换与真诚连接,而非数字竞赛。当“刷赞”成为习惯,用户可能陷入“重形式轻内容”的误区,忽视专业能力与人脉质量的实质性提升,最终在真实社交场景中暴露“数据泡沫”下的能力短板。

趋势展望:从“流量造假”到“价值赋能”的合规转型

随着监管趋严与用户理性回归,在线刷名片赞网址正经历从“灰色地带”向“合规化”的转型。一方面,部分平台开始探索“真实互动”模式,例如通过组织线上行业沙龙、资源对接会,让用户在真实场景中自然获得点赞,再将互动数据同步至名片——这种“以真换量”的方式,既满足了数据展示需求,又避免了虚假流量。另一方面,技术升级正在降低“真实互动”的成本:AI算法可通过分析用户职业标签,自动匹配潜在合作需求,推送相关内容,引导自然点赞,取代传统批量操作。

更深层的趋势是,服务从“单纯刷赞”向“个人品牌运营”延伸。头部平台已不再局限于数字提升,而是结合职业咨询、人脉培训等服务,帮助用户构建“可持续的社交影响力”。例如,为用户提供“名片内容优化建议”,指导其发布专业见解以吸引真实互动;或搭建“行业人脉社群”,让用户通过价值输出自然获得认可。这种“数据+内容+社群”的复合服务模式,或许才是在线刷名片赞服务的未来方向——从“短期流量造假”转向“长期价值赋能”。

在线刷名片赞网址的存在,本质是社交经济时代个体对“可见性”需求的投射。但真正有价值的社交资本,永远建立在真实专业能力与真诚连接之上。技术或许能暂时放大数字信号,却无法替代名片背后那个持续创造价值的你。在数据与真实的天平上,唯有守住“内容为王”的底线,才能让每一次点赞都成为能力的注脚,而非泡沫的堆砌。