在线空间刷赞行为是否由真人操作,已成为数字生态中一个隐秘却关键的问题——它不仅关乎平台数据的真实性,更折射出流量经济下人性的博弈与技术的博弈。当我们在社交平台看到一条帖子突然收获数千点赞,或是一个新注册账号短时间内获得大量互动时,这些数字背后究竟是真实用户的指尖点击,还是自动化程序的批量操作?要解开这个谜题,需深入剖析刷赞行为的产业链形态、技术分野及其对网络生态的深层影响。

一、刷赞行为的两种形态:真人与机器的技术分野

在线空间刷赞行为的核心矛盾,在于“效率”与“真实性”的对抗。从技术实现路径来看,刷赞可分为真人手动刷赞与机器自动化刷赞两大类,二者在操作逻辑、成本结构和隐蔽性上存在本质差异。

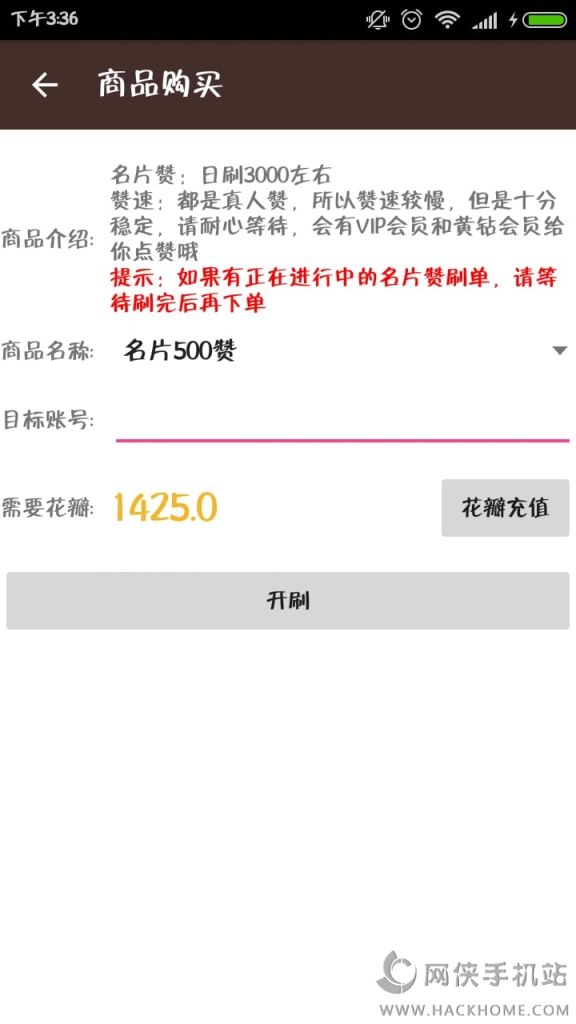

真人手动刷赞,通常由“水军”或兼职用户完成。这些操作者通过接单平台(如某些隐蔽的社群、任务网站)接收刷赞需求,使用真实账号手动点击目标内容。其操作流程模拟真实用户行为:可能先浏览几秒再点赞,甚至搭配评论、转发等互动,以规避平台风控。这类刷赞的成本较高,单个点赞价格从0.1元到1元不等,取决于账号权重(如是否实名、是否有历史活跃数据),但其“真实性”也更强——点赞行为带有一定的随机性和延迟性,更接近自然用户的互动模式。

机器自动化刷赞则依赖技术手段批量生成虚假流量。早期通过脚本程序模拟点击,如今已升级为“云控矩阵”:利用大量虚拟账号(通过黑产渠道购买的“养号”或批量注册的“小号”),配合IP代理池、设备指纹伪造技术,实现“一键千赞”。这类操作成本极低,千次点赞可能仅需10-50元,且可在短时间内爆发式增长。但其破绽同样明显:点赞时间过于集中、账号无历史互动、IP地址异常集中(如同一地域短时间内大量点赞),容易被平台的风控系统识别。

值得注意的是,真人刷赞与机器刷赞并非完全割裂,产业链中常出现“人机结合”模式:先用机器刷量快速起量,再用真人补足“真实感”互动,以延长账号的“生命周期”。这种混合操作进一步增加了识别难度,也让“是否真人操作”的答案变得复杂。

二、真人刷赞的产业链:从兼职水军到任务平台的隐形经济

真人刷赞的繁荣,本质上是流量变现需求催生的隐形经济链条。这条链条的上游是“需求方”——包括商家、网红、MCN机构乃至普通用户,他们为提升账号权重、吸引自然流量、完成商业考核指标而购买刷赞服务;中游是“任务平台”,通过技术手段连接需求方与操作者,从中抽取佣金;下游则是“操作者”,即大量兼职水军,多为学生、宝妈、自由职业者等群体,利用碎片时间赚取报酬。

以某典型任务平台为例,操作者需先注册并通过实名认证(部分平台要求),然后浏览任务列表:点赞任务通常标注“单价0.3元/个,需停留5秒以上”,评论任务则要求“原创20字+带话题”,完成任务后上传截图,审核通过即可收款。这类平台为规避监管,常采用“暗号沟通”——如将“点赞”称为“点亮”,将“账号”称为“号子”。据行业内部估算,国内真人刷赞的日交易量可达数千万次,市场规模超过10亿元,庞大的需求催生了成熟的分工体系:有人专门负责“养号”(通过日常互动提升账号权重),有人负责“培训”(教授如何规避平台检测),甚至形成了区域性的“水军头目”,组织数百人同时接单。

真人刷赞的“合理性”错觉,也源于其操作者与普通用户的身份重叠。许多兼职者并非刻意作弊,而是将其视为“零门槛的兼职”,甚至认为“只是帮商家完成任务,不伤害他人”。这种认知偏差,让真人刷赞在灰色地带获得了某种“合法性”,也为产业链的持续运转提供了人力基础。

三、为什么真人刷赞难以根除:需求、成本与隐蔽性的共生

尽管各大平台明令禁止刷赞行为,但真人刷赞始终屡禁不止,其根源在于需求刚性、成本优势与隐蔽性的三重保护。

从需求端看,流量经济的“数据崇拜”是核心驱动力。在算法主导的平台生态中,点赞数、互动率直接决定内容的分发权重——高赞内容更容易进入推荐页,吸引更多自然流量,进而带来商业变现(如广告植入、带货佣金)。对于商家而言,一个拥有高赞的账号意味着更高的用户信任度;对于网红而言,点赞数是衡量“人气”的硬指标,甚至影响签约机会。这种“数据=价值”的单一评价体系,让刷赞成为“低成本的捷径”。

从成本端看,真人刷赞的“性价比”远高于自然增长。一个新账号通过自然积累获得1000个赞,可能需要数月甚至更长时间,而购买真人刷赞仅需数百元,且可在24小时内完成。对于中小商家或新兴网红而言,这种“花钱买时间”的策略极具吸引力。

从隐蔽性看,真人刷赞的行为特征与真实用户高度重合。与机器刷赞的“机械性”不同,真人操作会存在“犹豫时间”(如先浏览内容再点赞)、“行为波动”(不同时段操作)、“碎片化特点”(分多次完成少量点赞),这些细节让平台的风控系统难以精准判定。即使部分账号被识别,操作者也往往通过“换号”“养号”等方式快速恢复,导致“猫鼠游戏”持续上演。

四、刷赞行为的生态代价:从数据失真到信任崩塌

刷赞行为的泛滥,无论是否真人操作,都在侵蚀网络生态的根基——数据真实性与用户信任。当点赞数不再反映内容的实际价值,算法推荐的“优质内容”可能只是“刷出来的爆款”,用户长期接触虚假数据,会逐渐对平台产生信任危机:“这个帖子这么火,为什么没人评论?”“这个账号粉丝这么多,为什么互动量这么低?”这种怀疑情绪,最终导致用户粘性下降,平台的内容生态走向劣币驱逐良币。

对创作者而言,依赖刷赞获得的流量如同“空中楼阁”。虽然短期内数据亮眼,但缺乏真实用户互动的内容难以持续获得算法推荐,一旦停止刷赞,流量断崖式下跌。更严重的是,部分平台会对刷赞账号进行降权、限流甚至封禁,创作者多年的经营可能毁于一旦。

对广告主而言,刷赞带来的虚假数据直接导致投放失效。某美妆品牌曾合作一个拥有10万赞的博主,实际转化率却不足正常水平的1/0,最终发现其点赞量大部分来自真人水军。这种“数据欺诈”不仅造成经济损失,更让广告主对平台数据真实性失去信心,进而影响整个数字广告生态的健康。

五、打击与反博弈:平台、用户与监管的三重困境

面对刷赞行为,平台、用户与监管机构陷入“道高一尺,魔高一丈”的博弈困境。平台方通过技术手段不断升级风控系统:例如引入“行为序列分析”(识别点赞前的浏览路径)、“设备指纹识别”(检测同一设备操作多个账号)、“社交关系验证”(判断账号之间是否存在异常关注链),但仍难以完全覆盖真人刷赞的隐蔽操作。

用户层面,普通人对刷赞的认知存在两极分化:一部分人将其视为“行业潜规则”,默认甚至参与刷赞;另一部分人则对虚假数据深恶痛绝,却缺乏有效的监督渠道。用户举报后,平台往往需要较长的审核周期,且难以追溯真人操作的责任主体。

监管层面,虽然《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等法律法规明确禁止流量造假,但真人刷赞的“灰色属性”让取证与定责面临挑战:操作者多为个人兼职,难以追责;任务平台常隐藏在“暗网”或社交软件中,跨境操作更增加了监管难度。

破解这一困境,需从“评价体系”与“技术治理”双管齐下:平台应弱化单一数据指标,引入内容质量、用户深度互动等多元评价维度;用户需理性看待流量数据,拒绝“数据崇拜”;监管则需加大对刷赞产业链的打击力度,特别是对任务平台的“中介责任”进行明确界定。

在线空间刷赞行为的“真人操作”谜题,本质上是流量经济时代效率与真实的博弈。真人刷赞的存在,提醒我们:当数字成为衡量价值的唯一尺度,人性的捷径本能便会催生灰色产业。但网络生态的真正繁荣,从来不是靠虚假数据堆砌的“数字泡沫”,而是源于真实用户的深度参与与真诚互动。唯有打破“数据至上”的迷思,重建内容价值的评价标准,才能让在线空间回归“真实连接”的本质。