在钉钉平台上,点赞本是正向互动的直观体现,是组织内部认可与鼓励的轻量化表达。然而随着协同办公场景的深化,恶意刷赞行为逐渐滋生——部分用户通过技术手段或人为操作,批量、非正常地提升内容点赞量,不仅扭曲了点赞机制的真实价值,更对组织协作生态、平台信任体系及用户行为认知构成潜在威胁。如何在钉钉生态中精准识别恶意刷赞行为,并构建系统化应对策略,已成为平台治理与组织管理亟待解决的课题。

一、恶意刷赞的行为本质与隐性危害

恶意刷赞并非简单的“数字游戏”,其背后是虚假流量对真实协作逻辑的侵蚀。在钉钉场景中,这类行为通常表现为三种典型模式:一是技术驱动型刷赞,通过脚本、外挂等自动化工具模拟人工点赞,实现短时间内对特定内容(如日报、周报、项目动态)的集中点赞;二是人为组织型刷赞,由个人或小团体通过“互赞群”“任务置换”等方式,发动非理性点赞行为;三是利益关联型刷赞,为迎合绩效考核中的“点赞量指标”,刻意制造虚假互动数据。

这些行为的危害具有隐蔽性和扩散性。从组织层面看,当点赞量与绩效、晋升等激励机制挂钩时,恶意刷赞会破坏评价体系的公平性,导致“劣币驱逐良币”——真正有价值的内容因缺乏“刷赞资源”而被埋没,而形式主义的内容反而获得高曝光,削弱团队协作的内生动力。从平台生态看,虚假互动数据会污染算法推荐逻辑,使优质内容难以触达真实用户,降低信息分发效率;长期放任则可能引发用户对“点赞”功能的信任危机,使其从“认可标尺”异化为“流量工具”,最终损害钉钉作为企业协同平台的核心价值。

二、识别恶意刷赞:数据维度与行为特征的交叉验证

识别恶意刷赞需跳出“仅看点赞量”的单一视角,从数据异常与行为模式的双重维度构建判断体系。钉钉平台可通过底层技术手段捕捉异常信号,同时结合用户侧的可感知特征辅助判断。

技术维度的数据异常是核心识别依据。正常点赞行为通常呈现“分散性、相关性、波动性”特征:分散性指点赞来源账号多样,无集中IP或设备簇;相关性指点赞用户与内容创作者存在真实协作关联(如同部门、同项目组);波动性指点赞量随内容发布时间自然增长,而非瞬时爆发。而恶意刷赞则会打破这些规律——例如,某条内容在非工作时间(如凌晨、节假日)出现点赞峰值,且70%以上点赞账号来自无协作记录的陌生部门;或同一设备/IP在1分钟内对10+不同内容发起高频点赞,触发平台行为风控模型。此外,账号画像异常也是重要线索:“僵尸号”(无个人资料、无历史互动记录)、“小号集群”(批量注册的相似昵称账号)集中点赞,往往指向有组织的刷赞行为。

用户侧的行为特征则为识别提供直观参考。普通用户的点赞通常带有“场景化”动机:对工作成果的认可、对问题解决方案的赞同、对同事鼓励的情感表达。而恶意刷赞行为则缺乏真实动机,表现为“无差别点赞”(对内容质量无关的内容也点赞)、“任务式点赞”(为完成“点赞KPI”而机械操作)、“循环点赞”(短时间内对同一用户的不同内容反复点赞)。在钉钉的“动态”或“文档”场景中,若某条内容下出现大量“点赞+无评论”的组合,或点赞用户列表中频繁出现跨部门、无业务交集的账号,即可初步判定为异常行为。

三、应对策略:平台治理、组织管理与用户教育的协同

应对恶意刷赞需构建“技术防控-规则约束-文化引导”的三维体系,仅靠单一手段难以根治。钉钉平台作为责任主体,需从底层技术与管理规则入手;企业组织则需结合内部制度规避刷赞动机;用户自身也应提升对健康互动的认知。

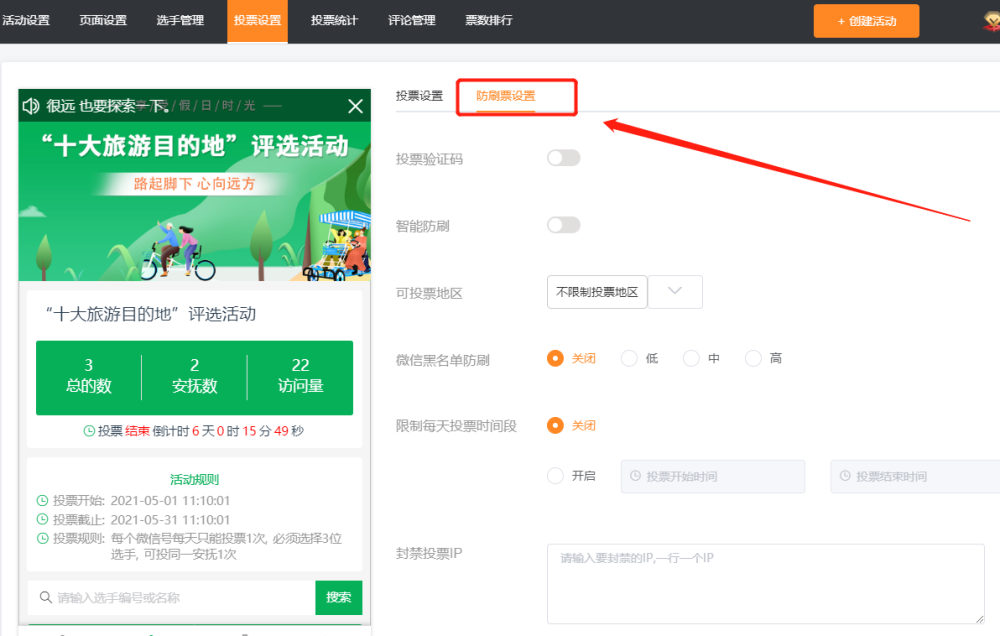

平台端:技术赋能与规则升级的深度融合是关键防线。钉钉可依托AI算法建立“点赞行为评分模型”,综合账号活跃度、历史互动真实性、设备指纹等维度为每个点赞行为赋分,当异常分数超过阈值时自动触发拦截机制。例如,对短时间内高频点赞的账号实施“临时限赞”功能,要求完成“人机验证”或“实名认证”后方可恢复;对疑似“刷赞团伙”的账号进行批量冻结,并向企业安全管理员推送预警信息。同时,平台需完善数据透明度机制,允许内容创作者查看点赞用户的“协作关联度”“历史互动质量”等数据,帮助用户自主判断点赞真实性。此外,规则设计上应避免“唯点赞量论”,将点赞数据与阅读时长、评论质量、任务完成率等多维度指标结合,构建更科学的评价体系,从源头削弱刷赞的功利性驱动力。

组织端:制度设计与文化引导的双向驱动是治本之策。企业需明确将“禁止恶意刷赞”纳入员工行为规范,将“真实互动质量”而非“点赞数量”纳入绩效考核。例如,某科技公司可在OKR考核中增加“有效互动占比”指标,要求员工的点赞行为中至少50%来自跨部门协作场景或包含具体评论反馈,通过量化指标引导用户理性点赞。同时,管理者可通过钉钉的“组织动态”功能树立正面案例:对提出建设性意见、解决实际问题的内容给予“官方置顶”和“真实点赞”,让员工意识到“有价值的内容比高点赞量更能获得认可”,逐步形成“以贡献论英雄”的组织文化。

用户端:认知提升与自律意识的强化是生态基础。钉钉可通过“帮助中心”“弹窗提醒”等场景,向用户普及“恶意刷赞的危害与后果”,明确告知刷赞行为违反《钉钉用户协议》,情节严重者将影响企业信用分。同时,鼓励用户通过“举报”功能反馈异常点赞行为,平台对有效举报给予积分奖励,形成“人人参与监督”的共治氛围。对普通用户而言,需树立“点赞即责任”的意识——每一次点赞都应代表对内容的真实认可,避免因“人情点赞”“任务点赞”沦为刷赞行为的“帮凶”。

四、从“流量治理”到“价值回归”:构建健康协同生态

恶意刷赞行为的治理,本质上是数字时代办公场景中“真实价值”与“虚假流量”的博弈。钉钉作为企业级协同平台,其核心价值在于提升组织效率、促进真实协作,而点赞机制作为轻量化互动工具,本应服务于这一核心目标,而非异化为数据表演的舞台。未来,随着钉钉在“AI+协同”领域的深化,或许可通过“智能内容质量评估模型”进一步弱化点赞量的权重,转而通过自然语言处理技术识别内容的实际贡献度(如问题解决率、方案采纳率),让“认可”回归本质。

对企业而言,治理恶意刷赞不仅是维护平台秩序的需要,更是培育务实、高效组织文化的契机——当员工不再为“点赞量”焦虑,而是专注于解决实际问题、创造真实价值时,协同办公的效能才能真正释放。最终,识别与应对恶意刷赞的过程,将是钉钉平台从“流量运营”向“价值运营”转型的缩影,也是企业组织在数字化浪潮中构建健康协作生态的必经之路。