好友刷到为何不点赞单取?这一现象正成为社交媒体时代值得细读的社交密码——当我们在朋友圈、微博等平台发布动态后,常会遇到好友默默浏览却未点赞,反而通过私聊、评论或其他方式表达关注的情况。这种“不点赞单取”的行为,看似是简单的互动差异,实则折射出当代社交关系的微妙变化、用户心理的深层需求,以及社交平台设计逻辑与人性表达之间的张力。它并非社交失礼,而是用户在公开与私密、表演与真实之间做出的自主选择,背后藏着比“点赞”更丰富的社交智慧。

一、从“公开仪式”到“私密表达”:点赞文化的异化与反叛

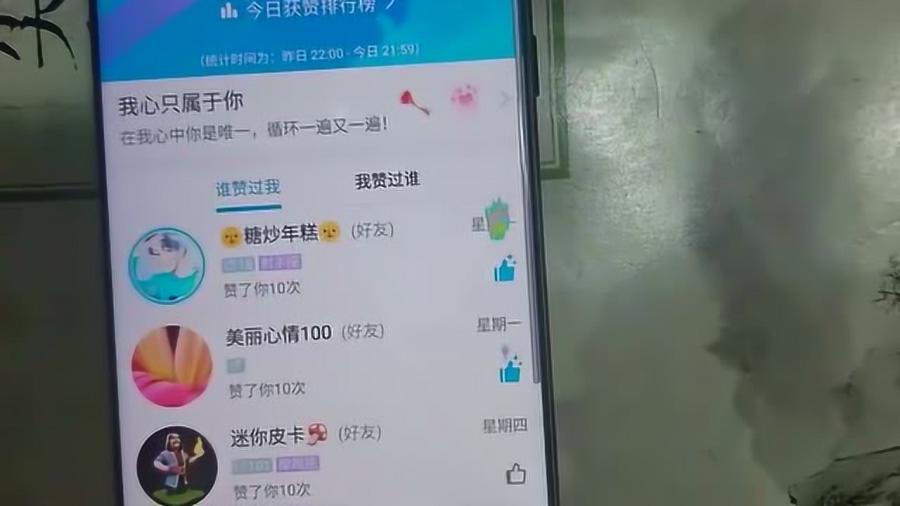

社交媒体诞生初期,点赞曾是连接用户最轻量也最直接的“社交货币”。好友刷到你的动态,点一下赞,传递的是“我看见了”“我支持你”的信号,这种公开的仪式感让互动简单高效。但随着平台算法的介入和社交场景的复杂化,点赞逐渐被赋予额外意义:它成了关系亲疏的“晴雨表”,是社交形象的“装饰品”,甚至演变成一种不得不履行的“义务”。当一条动态的点赞数成为衡量受欢迎程度的标尺,用户开始对点赞产生警惕——过度点赞可能显得刻意,不点赞又怕被误解为冷漠,这种“社交焦虑”让部分用户转向“不点赞单取”。

比如,职场好友刷到你升职的动态,公开点赞可能被同事解读为“攀附关系”,于是选择私聊一句“恭喜,真为你高兴”;亲人刷到你晒娃的照片,频繁点赞反而显得疏离,默默保存照片或当面夸赞,反而更符合传统家庭的情感表达逻辑。“不点赞单取”本质上是对点赞“异化”的反叛——当公开互动失去纯粹性,用户便退回到更私密、更真实的沟通场景,用符合关系本质的方式回应。

二、关系亲疏的“隐形刻度”:为何有些好友只“单取”不点赞?

好友刷到动态后的行为差异,很大程度上取决于关系的亲密度与社交属性。心理学中的“社会渗透理论”指出,人际关系的深度取决于交流的广度与深度。点赞作为广度层面的浅层互动,难以满足深度关系的需求,因此亲密好友往往更倾向于“不点赞单取”。

以闺蜜关系为例:她刷到你失恋后深夜发的emo文案,公开点赞无疑是“伤口上撒盐”,于是选择直接打电话陪你聊天;她看到你分享的旅行vlog,点赞显得敷衍,更可能在评论区追问“这个地方怎么玩?下次一起去”。这种“单取”不是忽视,而是用更投入的方式参与你的生活。而对普通好友或同事而言,点赞已是安全的社交距离——不点赞可能因不熟,但点赞又怕越界,“单取”则几乎没有成本,默默划走便是最自然的处理。

此外,不同代际用户的社交习惯也影响行为选择。Z世代用户更注重“精准表达”,认为点赞是“无效社交”,宁愿用表情包、梗图或私聊吐槽来互动;而年长用户可能将点赞视为基本礼仪,但对“单取”的私密互动接受度较低,反而觉得“点赞已足够”。“不点赞单取”因此成为关系亲疏的隐形刻度:真正在意你的人,会用除点赞之外的方式让你“被看见”。

三、隐私保护与“隐形社交”:用户对“被注视”的主动规避

社交媒体的“公开性”让用户时刻处于“被观看”的状态,而“不点赞单取”某种程度上是用户对隐私保护的主动选择。当好友刷到你的动态,尤其是涉及个人生活、情绪敏感的内容时,点赞会将自己的浏览行为公开展示——这意味着“我关注了你”,可能让对方感到压力。

比如,你发布了一条“吐槽老板”的动态,同事A点赞后,其他同事通过“共同好友”或“互动记录”能看到A的关注,这可能导致A陷入尴尬;而你真正的朋友B选择私聊“我懂你,之前也遇到过类似情况”,既表达了支持,又避免了将对方卷入公开的社交场景。这种“隐形社交”的核心逻辑是“关注但不打扰”:好友刷到了,记在心里,用更隐蔽的方式回应,既保护了对方的隐私,也维护了彼此的社交边界。

平台设计也在助推这一趋势。微信朋友圈的“仅聊天”“部分可见”功能,本质是为用户提供“可控的公开性”——用户希望某些人看到动态,但不希望这些人通过点赞“暴露”自己的关注。当算法将“点赞”与“社交热度”绑定,用户便开始用“不点赞”来对抗这种“被数据化”的社交压力,转而选择更轻量、更私密的互动方式。

四、内容属性的“匹配困境”:为何有些动态“不值得”公开点赞?

“不点赞单取”还与动态内容本身的属性相关。并非所有内容都适合公开互动,用户会根据内容的“社交价值”判断是否点赞。比如,你发布了一条“今天加班到凌晨”的动态,好友刷到后,公开点赞可能显得“冷漠”,私聊“辛苦了,早点休息”则更温暖;你分享一篇专业领域的深度文章,普通好友可能看不懂,点赞反而显得“跟风”,而同行好友选择在评论区展开讨论,才是有价值的互动。

内容与互动方式的“错配”,让“单取”成为更理性的选择。当动态涉及负面情绪、个人隐私、专业小众内容时,公开点赞的“社交成本”远高于“单取”。用户逐渐形成一种默契:对“表演型”动态(如晒娃、秀恩爱)点赞是基本礼仪,对“真实型”动态(如困惑、脆弱)则选择私密回应。这种区分不是“势利”,而是对不同内容性质的尊重——有些分享需要掌声,有些倾诉只需要倾听。

五、社交平台的“去点赞化”趋势:从“数据互动”到“真实连接”

“好友刷到为何不点赞单取”的现象,也预示着社交平台正在经历“去点赞化”的变革。近年来,Instagram、微信等平台陆续隐藏点赞数,或推出“不看TA的动态”等功能,本质上是对“点赞至上”逻辑的纠偏。用户开始意识到,真实的社交连接不需要用公开的点赞数来证明,“不点赞单取”反而能让互动回归本质。

未来的社交平台,或许会更注重“场景化互动”:针对不同类型的动态(如生活分享、专业讨论、情感倾诉),提供差异化的互动工具——除了点赞,还有“私聊提醒”“兴趣小组讨论”“匿名树洞”等。当平台不再将点赞作为核心KPI,用户便更愿意用“单取”这样的方式表达真实情感,社交也会从“数据表演”走向“深度连接”。

好友刷到为何不点赞单取?答案藏在社交的本质里:点赞是公开的符号,而“单取”是私密的温度。当我们不再用公开的互动来定义关系的深浅,不再用点赞数来衡量社交的价值,反而能发现那些更珍贵的表达——一句私聊的鼓励,一次面对面的倾听,一个默默的关心。社交的真谛,从来不是被多少人看见,而是被谁真正放在心上。“不点赞单取”不是社交的缺失,而是人性表达在数字时代的自然回归——它让我们在喧嚣的网络中,依然能触摸到真实关系的温度。