在微信公众号生态中,内容质量与用户真实互动是账号生命力的核心,但“刷赞”行为的屡禁不止,正不断侵蚀着内容生态的公信力。刷赞不仅让创作者陷入“数据幻觉”,更让广告主、读者难以判断账号的真实价值。如何判断微信公众号是否存在刷赞行为?这一问题已成为内容从业者、品牌方及平台监管方共同关注的焦点。要精准识别这一行为,需从数据逻辑、用户行为、内容匹配度等多维度拆解,穿透数据泡沫,还原真实的互动生态。

一、刷赞行为的底层逻辑:流量造假的常见形态

刷赞本质是“数据注水”,通过非正常手段提升文章点赞量,以营造“高人气”假象。其背后动机多元:部分创作者为满足平台流量考核或广告主数据要求,主动购买刷赞服务;有些账号则试图通过虚假互动吸引算法推荐,获取自然流量红利;更有甚者,利用刷赞制造“爆款”噱头,收割用户注意力。

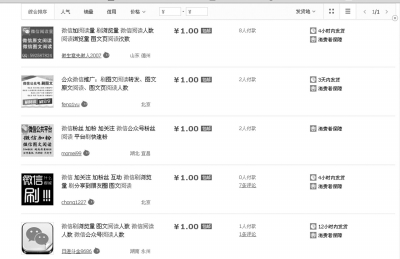

常见的刷赞手法包括机器批量操作(通过模拟账号点击实现)、人工水军刷赞(兼职用户按任务量点赞)、互赞群/平台(用户间互相点赞或通过工具自动互刷)等。这些手法的技术迭代速度极快,从早期的人工手动刷赞,到如今结合AI模拟用户行为、动态切换IP地址的“智能刷赞”,识别难度持续升级。但无论形式如何变化,刷赞行为的数据痕迹总会留下破绽。

二、判断是否存在刷赞的核心维度:从数据异常到行为逻辑

要判断微信公众号是否刷赞,需跳出单一指标依赖,通过多维度交叉验证,捕捉数据与真实互动的矛盾点。

(一)数据异常维度:点赞量与基础数据的“比例失衡”

点赞量、阅读量、分享量、评论量是衡量文章互动的核心指标,其比例关系天然存在合理性。正常优质内容的互动逻辑是“阅读→点赞/分享/评论”,其中点赞因操作门槛低,通常占比最高(一般阅读量与点赞量比例在1:100至1:200之间,具体因账号调性而异)。若出现以下情况,需高度警惕:

- 点赞量远超阅读量:例如一篇阅读量5000的文章,点赞量却达2万,明显违背“先阅读后点赞”的用户行为逻辑,大概率存在刷赞;

- 点赞量与分享/评论量严重倒挂:正常情况下,分享和评论量虽低于点赞量,但应保持一定比例(如点赞量为10,分享/评论量至少为1-2)。若文章点赞量畸高,却无任何分享或评论,用户“只点赞不互动”,暴露了刷赞的机械性;

- 点赞量时间分布异常:自然流量下,文章点赞量会随时间推移呈“先快速增长后趋于平缓”的曲线。若在深夜、凌晨等非活跃时段出现点赞量突增,或短时间内(如10分钟内)点赞量从0飙升至数千,极可能是刷赞工具集中操作的结果。

(二)用户画像维度:点赞账号的“真实性存疑”

真实用户的点赞行为必然携带个性化标签,而刷赞账号的用户画像往往呈现“高度同质化”特征。可通过以下细节判断:

- 账号基础信息异常:大量点赞账号为新注册(注册时间集中在近期)、无头像(使用默认头像)、无历史文章/朋友圈(长期“僵尸号”),或昵称、头像高度相似(如“用户12345”“点赞助手”等格式化名称);

- 地域/设备分布集中:正常用户的地域分布应与账号粉丝画像匹配,若点赞用户突然集中在某三四线城市或偏远地区,而账号实际粉丝多为一二线城市,明显不符。设备分布上,若点赞用户均为低端安卓机型,与账号主力用户使用的iPhone占比严重冲突,也需警惕;

- 用户行为轨迹单一:真实用户点赞后,往往会浏览账号历史文章、进入主页或参与后续互动。刷赞账号则仅对单篇文章点赞,无任何其他行为轨迹,形成“点赞即消失”的孤立数据点。

(三)内容匹配度维度:点赞量与内容质量的“认知背离”

内容是吸引用户点赞的核心驱动力,若文章质量与点赞量严重不匹配,刷赞嫌疑极大。例如:

- 低质内容高赞:文章存在逻辑混乱、错别字连篇、内容空洞等问题,却出现“10万+阅读+5万点赞”的夸张数据,与读者实际认知偏差;

- 垂直领域内容“泛赞”:科技类账号发布专业深度文,点赞用户却多为情感、娱乐领域账号,或评论区出现“说得对”“学习了”等与内容无关的模板化评论,暴露了刷赞的“无差别点赞”特征;

- 历史数据对比异常:同一账号的日常文章点赞量稳定在500左右,某篇突然突破2万,且该文章无特殊事件(如被大V转发、平台推荐),这种“数据断层”往往指向人为刷赞。

(四)平台监测维度:微信风控系统的“异常提示”

微信官方对刷赞行为持零容忍态度,已建立较完善的风控模型。若账号存在刷赞行为,可能触发系统预警,表现为:

- 文章互动数据异常波动:在公众号后台“数据统计”中,若某篇文章的点赞量出现“断崖式下跌”(如从2万降至5000),可能是系统识别异常数据并进行清洗;

- 功能受限提示:部分严重刷赞的账号可能收到平台警告,或面临“被禁止参与流量分成”“文章推荐降权”等处罚;

- 第三方工具辅助监测:部分第三方数据分析平台(如新榜、西瓜数据)通过对比账号历史数据、行业均值,可识别出“点赞率异常”(如远超同类账号平均水平),为判断提供参考。

三、判断误区:避免“一刀切”的误伤与漏判

在判断是否存在刷赞时,需警惕两种极端:一是将“自然高赞”误判为刷赞,二是忽略“隐蔽刷赞”的识别。

自然高赞往往有合理支撑:例如头部大V发布的强共鸣内容,或蹭热点事件的文章,可能因用户自发传播带来真实点赞激增;垂直领域专业账号的深度干货,易引发用户“收藏+点赞”双重行为,导致点赞量占比偏高。这类数据虽异常,但可通过“内容复盘”“用户评论真实性验证”排除刷赞嫌疑。

隐蔽刷赞则更具迷惑性,如“半人工半机器”刷赞(少量真实水军+机器模拟)、“分时段刷赞”(分散在24小时内小批量操作),这种“慢速注水”手法能规避平台实时监测,但通过长期数据追踪(如7天内的点赞增长曲线)仍可发现规律——自然增长的点赞量通常伴随阅读量的同步爬升,而刷赞的点赞量增长往往与阅读量脱节。

四、生态治理:从“识别”到“根治”的行业协同

判断是否存在刷赞只是第一步,根治这一顽疾需平台、创作者、用户多方协同。微信官方需持续升级风控算法,利用AI识别异常行为模式,并对刷赞产业链进行打击(如封禁违规账号、追究刷赞服务商责任);内容创作者应回归内容本质,优质内容才是吸引真实用户互动的核心,依赖刷赞“饮鸩止渴”,终将被用户和市场淘汰;广告主则需优化投放评估体系,将“用户评论质量”“转发转化率”“粉丝留存率”等指标纳入考核,而非单纯依赖点赞量。

刷赞的本质,是对内容生态的“透支”。当点赞量不再代表真实认可,公众号将失去与用户连接的根基。作为内容从业者,唯有坚守“真实互动”的底线,通过扎实的内容输出赢得用户真心点赞,才能在流量浪潮中行稳致远。判断是否存在刷赞,不仅是技术层面的数据甄别,更是对内容创作价值观的坚守——唯有剔除数据泡沫,才能让优质内容真正发光。