判断微博点赞是否为刷赞,已成为内容创作者、品牌方乃至普通用户都需要掌握的核心技能。在这个“流量即价值”的社交媒体时代,点赞数不仅是内容受欢迎程度的直观体现,更影响着商业合作、账号权重与用户信任。然而,随着刷赞产业链的成熟,虚假数据如同数字泡沫,不断侵蚀着微博生态的真实性。真正的点赞价值,在于它背后真实的用户共鸣与互动意愿,而非冰冷的数字堆砌。要识别刷赞,需从数据特征、用户行为、内容逻辑三个维度进行穿透式分析,并结合平台治理趋势,构建起“技术+常识”的双重判断体系。

一、数据维度的异常信号:当点赞脱离“自然增长”规律

真实点赞的积累往往遵循“波浪式上升”规律,而刷赞则常表现为“断崖式突增”或“平台式平稳”,这两种模式在数据分布中会留下明显痕迹。首先看点赞数量的时间分布:正常内容的点赞通常在发布后24小时内达到高峰,且高峰时段集中在用户活跃的早8-9点、午12-14点、晚20-23点,每个时段的增量会受用户作息影响呈现自然波动;而刷赞往往集中在凌晨等低峰时段,或在10分钟内完成数万点赞,这种“无视用户作息的暴力增长”是典型信号。例如,某账号发布日常动态却突然在凌晨3点激增5000点赞,且后续24小时内无新增,这显然不符合普通用户的浏览习惯。

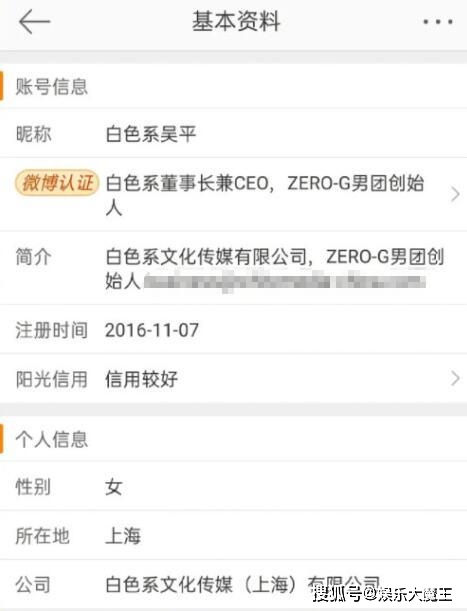

其次是用户画像的异常集中。真实点赞的用户来源应是多元的:既有粉丝基础,也有通过“热搜推荐”“话题页”等自然流量入口触达的新用户,地域分布、关注偏好会呈现“长尾特征”;而刷赞用户往往高度同质化——大量账号注册时间集中在近3个月,头像为统一网图(如风景、动漫头像),个人简介多为广告语或空白,且无任何原创动态。这种“三无账号”(无内容、无互动、无真实信息)的集中点赞,本质是刷单平台用“僵尸粉”制造的虚假繁荣。此外,若点赞用户的关注列表中存在大量同类“营销号”,或互相关注比例超过30%,也属于典型的刷赞用户集群特征。

最后是点赞与互动数据的失衡。真实优质内容的传播逻辑是“点赞-评论-转发”的漏斗式转化:评论数通常占点赞数的5%-15%,转发数占1%-5%,且评论内容会围绕主题展开讨论(如观点输出、提问、共鸣);而刷赞内容往往“点赞高、评论少、转发更少”,评论区可能出现“沙发”“前排”等无意义灌水,或与内容完全无关的广告评论。例如,某条美食博文点赞10万,但评论仅200条且多为“求链接”“代运营”,这种“高点赞、低互动、低质量评论”的组合,正是刷赞的典型数据失衡表现。

二、用户行为的逻辑差异:从“被动点击”到“主动认同”的本质区别

点赞的核心是“用户对内容的主动认同”,而刷赞的本质是“对商业目标的被动执行”,这种差异体现在用户行为的每一个细节中。从点击动机看:真实点赞源于内容价值——或因引发情感共鸣(如感人故事、搞笑段子)、或因提供实用信息(如教程、攻略)、或因认同观点(如社会议题评论);而刷赞用户从未真正阅读内容,其点击仅是完成任务(如“点赞1元”的兼职指令),甚至可能通过脚本程序自动完成,因此不会产生任何后续行为(如点击详情页、查看主页、关注账号)。

从用户路径看:真实点赞用户往往存在“内容-主页-关注”的完整行为链——因内容感兴趣进入账号主页,查看历史动态后选择关注,形成“粉丝沉淀”;而刷赞用户仅完成“点赞”这一单一步骤,不会与账号产生任何其他互动。例如,某明星账号新剧宣传下,真实粉丝会点赞+评论剧集梗图+转发官微+关注相关超话,而刷赞账号仅机械点赞,且主页无任何与剧集相关的内容痕迹。这种“单点行为、无路径延伸”的特征,是区分真实与虚假点赞的关键。

从长期行为模式看:真实用户的点赞行为具有“稳定性”与“差异性”——会长期关注账号并对其优质内容持续点赞,但对不同类型内容的点赞频率不同(如娱乐类内容点赞多,深度思考类内容转发多);而刷赞账号的点赞行为呈现“无规律批量性”,可能在同一时段对多个账号(甚至互不相干的内容)进行点赞,且对同一账号的点赞间隔极短(如1分钟内点赞3条历史动态),这种“机器人式”的批量操作,显然不符合人类用户的交互习惯。

三、内容与互动的匹配度:优质内容是真实点赞的“天然过滤器”

内容质量是决定点赞真实性的底层逻辑。刷赞可以伪造数字,但无法伪造用户对内容的真实反馈——当内容与互动不匹配时,虚假数据便会无所遁形。从内容主题与点赞受众的匹配度看:若一条内容面向垂直领域(如母婴、科技),却出现大量与领域无关的点赞用户(如游戏、美妆账号集中点赞),说明数据可能被“跨领域刷单”污染;反之,若一条泛娱乐内容(如搞笑短视频)获得大量垂直领域(如学术机构账号)的点赞,且评论无任何互动,则可能是“刷单号”的异常行为。

从内容传播的“涟漪效应”看:真实优质内容会引发“二次传播涟漪”——即点赞用户中的一部分会主动转发到个人主页、分享至群聊,或带动粉丝点赞,形成“点赞-转发-新用户点赞”的链式反应;而刷赞内容缺乏这种涟漪效应,其传播范围仅限于初始刷单渠道,无法触达更广泛的自然流量。例如,某条科普博文若被真实认可,会被多个教育类博主转发引用,评论区会出现“学到了”“转发给朋友看”等二次传播痕迹;若仅是高点赞无转发,且无任何权威账号背书,刷赞嫌疑便极大。

从平台算法的“反作弊机制”看:微博的推荐算法会通过“用户停留时长”“互动深度”等指标判断内容质量,真实点赞会带来算法推荐的正向循环——因互动数据优质,内容会被推入更多流量池,获得更多自然点赞;而刷赞因缺乏真实用户行为支撑,即使初始数据高,也会被算法识别为“异常内容”,迅速降低推荐权重,导致点赞数“断崖式下跌”。这种“高开低走”的点赞曲线,正是刷赞内容在算法反制下的必然结果。

四、刷赞产业链的隐秘逻辑与平台治理的持续博弈

刷赞的泛滥背后是成熟的黑色产业链:从“养号”(批量注册真实信息账号并养号)、“接单”(中介平台对接商家需求)、“执行”(用脚本或人工完成点赞)到“数据清洗”(规避平台检测),每个环节都已形成标准化流程。这种产业链的驱动力,本质是部分创作者对“流量焦虑”的妥协——将点赞数视为变现的唯一筹码,却忽视了真实粉丝与商业价值的正相关性。

面对刷赞,微博平台从未停止治理:从早期的“纯数量检测”到现在的“行为链+算法反作弊”综合体系,通过识别“异常设备指纹”“跨账号关联”“非人类操作模式”等特征,已能拦截90%以上的批量刷赞行为。但对“精准刷单”(如少量真实用户+大量高仿真僵尸号)的检测仍存在难度,这需要平台持续升级AI模型,结合用户画像、内容语义等多维度数据进行动态判断。

结语:回归点赞的本质,让数据真实成为内容创作的“护城河”

判断微博点赞是否为刷赞,不仅是技术层面的数据甄别,更是对社交媒体生态价值的捍卫。对创作者而言,与其沉迷于虚假数据的短暂繁荣,不如深耕内容质量——真实点赞带来的不仅是数字,更是可沉淀的粉丝信任与长期商业价值;对用户而言,擦亮双眼识别刷赞,是对优质内容的无形支持;对平台而言,持续治理刷赞行为,是维护社交生态健康的必然选择。当点赞不再成为“数字游戏”,而成为真实情感与价值的连接器时,微博才能真正回归“记录生活、表达观点、连接你我”的初心。